(cliccare qui per scaricare la versione completa del saggio)

La voce poetica di Margherita Guidacci è nitida. Le sue poesie, a differenza di quelle di molti altri autori del Novecento, risultano immediatamente comprensibili e lontane da ogni tentazione di ermetismo o oscurità. Ciò non significa che ci si trovi di fronte a versi troppo diretti e naïve, privi di ogni ambizione letteraria o addirittura sprovvisti di meditazione sulla tradizione poetica che ha preceduto o ha accompagnato gli anni in cui Margherita scriveva. Al contrario per la Guidacci è vivo e vitale il colloquio poetico e interiore con coloro che lei chiamava i propri «contemporanei»: tutti coloro cioè, viventi o non più viventi, che possano comunicare al di là delle contingenze, nella dimensione eterna che è propria dell’anima. Così scriveva Margherita nel 1945 (cito da Margherita Guidacci. La parola e le immagini, Mostra documentaria e catalogo a cura di Margherita Ghilardi, Edizioni Polistampa, Firenze, 1999, pp. 43-44):

…io non so concepire che spiriti coeterni –– che si adunano dalle epoche più disparate; che formeranno nell’al di là quei gruppi radiosi, quei contemplanti e unanimi, riuniti da affinità sostanziali sulla quale la polvere multicolore dei diversi secoli non può influire. I miei veri contemporanei sono quelli che appartengono alla mia medesima linea spirituale, sia che essa si ramifichi nel presente, sia che affondi verticalmente nel passato e nell’avvenire. Sono coi quali io coesisterò nel Paradiso: e non mi curo molto degli incontri di quaggiù.

Questa prolungata interlocuzione dell’autrice con i ‘contemporanei’ da lei avvertiti come più affini riguarda ovviamente anche la poesia ed è evidente in modo particolare nelle citazioni che è possibile rintracciare nella limpidezza dei suoi versi. Non mi riferisco alle citazioni esibite dall’autrice, spesso collocate in bella evidenza e in esergo ai testi poetici. Bensì a riferimenti appartati e non ostentati, che però a ben vedere rappresentano quasi sempre il punto più profondo del pensiero e dell’espressione poetica di Margherita. Questo aspetto è ben osservabile in una poesia scorrevole e luminosa come Felicità respirabile. Il riferimento esplicito a una lirica di Jorge Guillén non indica in questo caso che un livello superficiale di lettura del testo, mentre sono invece la Scrittura (il Libro dei Re e il Libro dell’Esodo) e la parola della sua amata Emily Dickinson a illustrare la profondità e la bellezza del respiro poetico della Guidacci.

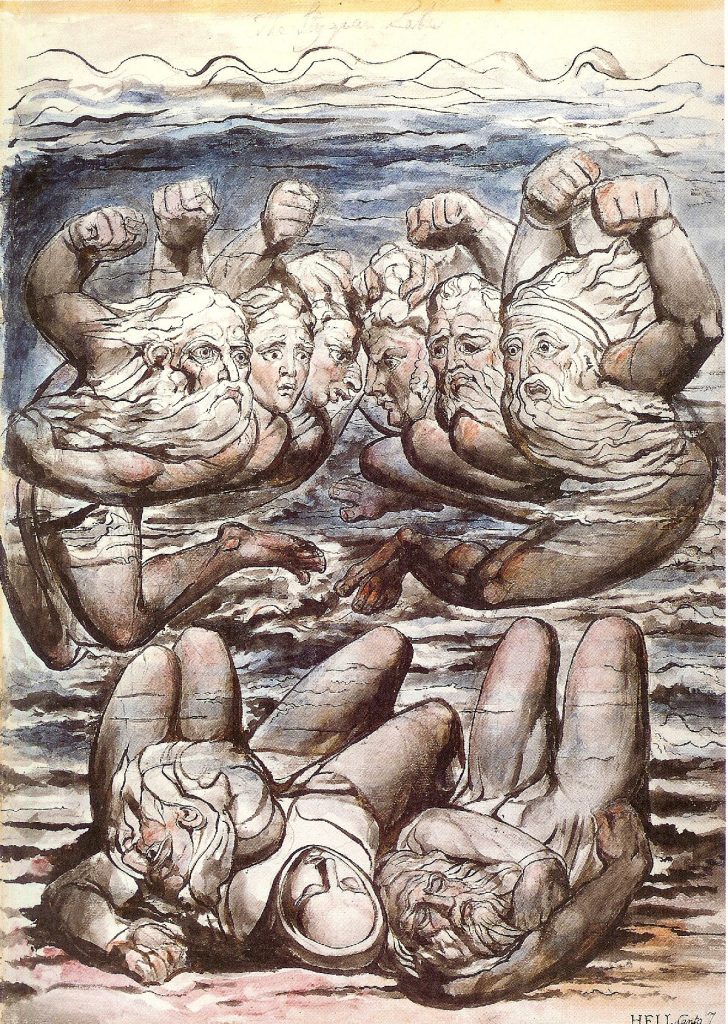

E così in un libro doloroso e avvincente come Neurosuite (1970), che ritrae la dura esperienza della malattia e il penoso soggiorno in un istituto psichiatrico, la meditazione sul dolore e sul destino degli uomini sospesi fra l’ira per il proprio infelice destino e l’avvilimento della disperazione è affidata alle parole dell’Inferno di Dante Alighieri. E anche in questo caso non ci si deve fermare alle facili equivalenze, che pure sono presenti, fra i reparti ospedalieri e i danteschi gironi infernali, né a quelle fra gli psichiatri e i feroci e beffardi diavoli guardiani che abitano il primo regno dell’oltretomba nella Commedia. La parola di Dante, spesso disseminata in piccole citazioni e allusioni nel libro, dilata la profondità della stesura poetica di Margherita e apre prospettive ulteriori di senso. Serve innanzitutto a introdurre con forza la creazione letteraria in questioni di bruciante attualità di quegli anni: solleva il dibattito sull’effettiva utilità delle cure psichiatriche e della brutale reclusione in clinica, e denuncia la responsabilità della moderna società industrializzata e materialistica nel determinare l’alienazione mentale degli individui. La parola dell’Inferno dantesco è utilizzata ancora per indagare il sottile crinale interiore fra i ripidi e contrapposti spioventi del peccato e della incolpevole debolezza psichica, e a Dante infine in Neurosuite è affidato addirittura il rimosso, il ‘tradimento’ cioè degli affetti e dei benevoli vincoli sociali che la malattia porta con sé e che l’autrice sembra quasi non osi riconoscere con la propria lingua.

2 commenti

Pingback: Il portale della cultura del Mugello » Margherita Guidacci, Breve bibliografia orientativa

Pingback: Il portale della cultura del Mugello » Margherita Guidacci