E sulla Sieve spiccavano almeno due porti: ‘Moscia sive Dicomani’ presso Sandetole e il secondo dove il torrente San Godenzo si getta nel fiume. Le seghe ad acqua erano state allestite presso Castagno mentre i guardiani dell’operazione, di cui conserviamo i nomi, abitavano nei villaggi di San Godenzo e di Castagno, provetti boscaioli.

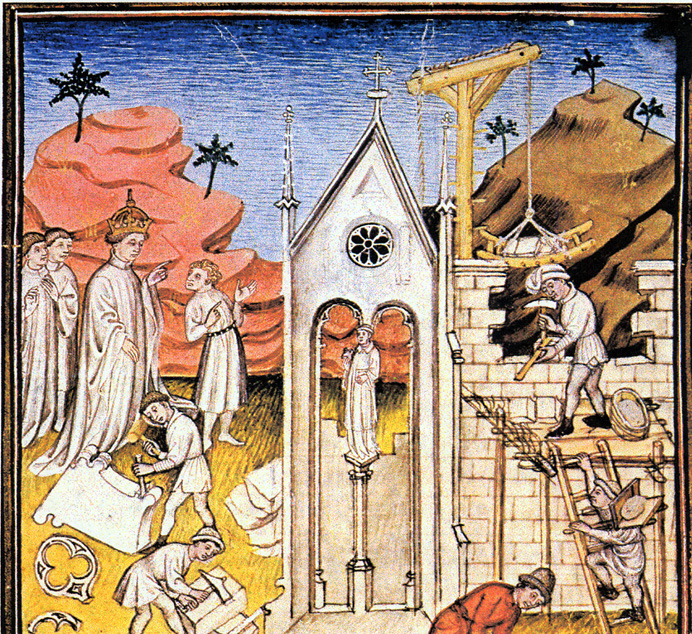

Fu messa in piedi un’organizzazione capillare perché Santa Reparata fosse servita con continuità. All’abbattimento degli alberi seguiva la ‘dolatura’, il taglio dei rami, della cima e della corteccia. Dopo la ‘squadratura’ i tronchi venivano posati sulle tregge e calati a valle, in zona porto. Qui i tronchi venivano legati con una fune per formare i ‘foderi’, le zattere che, calate in acqua, raggiungevano il porto fiorentino di San Francesco, nei pressi della porta della Giustizia (più o meno zona Uffizi). Già, perché Firenze, al tempo, aveva un porticciolo. Le travi di castagno mugellane furono usate per completare la terza tribunetta e la catena lignea del duomo, i pezzi di olmo, alti due braccia, per i pali del ponteggio, altro legname utilizzato per gettare la base di appoggio della volta, per alzare le impalcature, per le centine della cupola e così via. Tutto legno delle nostre foreste e del Casentino. Sappiamo che Brunelleschi scelse di persona le querce per il raccordo delle travi. Non si fidava di nessuno e l’opera era ardita. Meglio vigilare.

Due curiosità. Da quelle impalcature cadde e morì una sola persona: Nencino di Chello. Ubriaco rovinò a terra e si ferì, si ristabilì, salì di nuovo, cadde, vi lasciò la pelle.

Infine l’acronimo ‘a ufo’, per i toscani ma non solo sinonimo di gratis, zero lire, nessuna spesa. Quel termine ha un significato preciso: ad usum Florentinae operae. Traduco: è legname che serve per l’Opera del Duomo, a maggior ricchezza dello spirito, dell’anima, dunque è esente da dazi. Non paga gabelle. È così, senza discutere.

Riccardo Nencini

© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 30 dicembre 2018