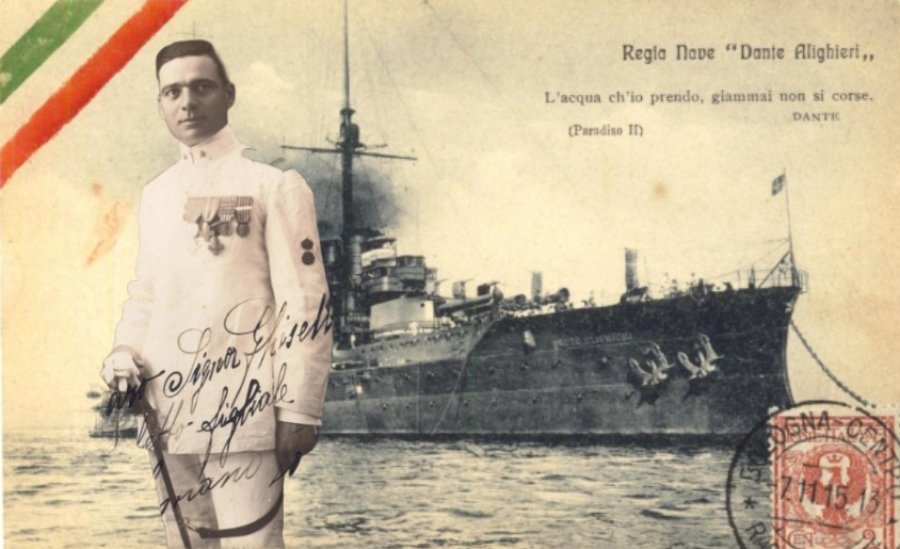

VICCHIO – Il 10 Giugno 1918, nel pieno della Prima Guerra Mondiale il vicchiese Armando Gori, capo-timoniere della motosilurante Mas 15, lanciò il siluro che affondò la corazzata Santo Stefano, la prediletta dell’Imperatore (articolo qui). Un’azione di guerra straordinaria, che ebbe notevole risonanza nell’opinione pubblica e contribuì in maniera decisiva a rinfrancare il morale delle truppe italiane. La squadriglia dei Mas era comandata da Luigi Rizzo, e quel giorno all’azione parteciparono il Mas 15, comandato da Armando Gori, ed il Mas 21.

Ora la figura di Armando Gori, cui è dedicato un monumento sul lago di Montelleri, è stata raccontata da un bel libro scritto dalle nipoti, Armanda Bertini ed Alessandra Bertini e intitolato “Armando Gori, il timoniere di Luigi Rizzo”, che nelle scorse settimane è stato presentato a Vicchio nel corso di una giornata interamente dedicata alla figura di questo eroe marinaio mugellano (articolo qui). In questa intervista le autrici parlano del libro e di come in famiglia sia stata tramandata la memoria del nonno e dell’impresa di Premuda.

Armanda Bertini, ci racconta la storia di questo libro? Come è stata tramandata nella vostra famiglia la memoria dei fatti accaduti? Cos’è accaduto dopo la guerra? “La storia riguarda questo nonno che non abbiamo mai conosciuto, perché è morto nel 1953 e noi siamo nate qualche anno dopo. Però in famiglia ne abbiamo sempre sentito parlare, perché era rimasto il ricordo indelebile nei figli; che amavano tantissimo questo padre, che ovviamente non vedevano mai perché era sempre in mare; ma che quando tornava raccontava delle storie, era un padre veramente affettuoso; non il classico padre militare intransigente che ci si può immaginare”.

Dopo la Prima Guerra Mondiale ha continuato a fare carriera militare? È rimasto in Marina? “Sì, ha passato tutta la vita sul mare, nella Marina Militare. Solo negli ultimi anni in quella mercantile. Ha viaggiato sempre, tutta la vita”.

Voi ora abitate a Genova, come si è svolta la storia della vostra famiglia? “A Genova sono arrivati proprio nel dopoguerra. Il nonno Armando, che era mugellano, aveva sposato una donna di Cesena. E la famiglia per i primi anni l’ha seguito: i figli sono nati a Livorno, La Spezia, Taranto. La famiglia lo seguiva nei vari porti dove lui era. Solo nel 1932, quando è andato a Tripoli, la famiglia non l’ha seguito, allora si sono stabiliti a Cesena, che era la città della moglie. Quando è tornato dalla prigionia, nel 1945, la famiglia era sfollata a Como, e hanno deciso di trasferirsi a Genova perché c’erano più opportunità di lavoro nel porto di Genova. Sono arrivati a Genova intorno a 1945-46.

Noi sentivamo parlare di questo nonno con grande affetto, ci raccontavano aneddoti, e ogni tanto si parlava dell’impresa, specie il 10 giugno, in occasione della Festa della Marina. E’ capitato anche che alla trasmissione “Rischiatutto” sia comparsa un’immagine di Premuda. Ricordo che mia mamma, tutta contenta, ce la fece vedere. Se ne parlava insomma, ma mai in modo preciso e sistematico.

Mio zio Antonio, l’unico figlio maschio, aveva una vera e propria devozione per questo padre e aveva conservato un enorme archivio che lui gli aveva lasciato, però lo teneva molto gelosamente. Poi alla fine del ‘900, quando ero già insegnante di storia dell’arte, ho deciso di laurearmi in storia, e ho pensato di fare la tesi sul nonno. Ricordo che ho dovuto vincere molte resistenze, perché lo zio all’inizio non mi voleva aiutare. Poi si è convinto e nel 2000 abbiamo discusso la tesi, posso dire “abbiamo” perché praticamente è stata una tesi fatta a quattro mani. Anche lui ha lavorato molto per darmi tutto il materiale, selezionarmi i documenti, fornire la bibliografia e quindi è stata fatta questa tesi, che è stata discussa nel 2000 all’Università di Genova”.

Poi, dopo alcuni anni, cosa è successo? “Nel 2016 è mancato lo zio, che era l’ultimo figlio ancora in vita. E io e mia sorella abbiamo avuto accesso diretto a questo famoso archivio che io conoscevo solo tramite fotocopie date ‘col contagocce’. Ci siamo rese conto che era veramente enorme. Sono enormi scatoloni nel mio corridoio da anni, pieni di roba, che continuano ancora a farci delle sorprese. Una volta abbiamo scoperto una scatolina un po’ arrugginita, e dentro c’era una bellissima placchetta di Pecori Giraldi”.

Nell’archivio non ci sono solo documenti quindi, ma anche oggetti? “C’è di tutto. Fotografie, tantissimi giornali, bigliettini, anche il conto degli abiti mia nonna quando si è sposata, quindi veramente una quantità di cose anche per una storia di costume molto interessante. Non abbiamo però subito pensato al libro, che ha avuto una gestazione lunghissima. Siccome eravamo insegnanti tutte e due, ora in pensione, abbiamo pensato di fare due mostre all’interno di progetti alternanza scuola-lavoro. Quindi sono state coinvolte due mie classi del liceo classico Colombo di Genova e, io come tutor interno, mia sorella in appoggio come tutor esterno, abbiamo organizzato due mostre in due biblioteche importanti di Genova, la biblioteca universitaria e la Berio. Hanno avuto un grande successo, anche se erano state poco promosse. Però la gente che veniva si appassionava tantissimo alla storia di questo uomo che veramente ha passato la vita sul mare, e che ha fatto di tutto. Ha addirittura girato un film, è andato in Sud America, è andato in Giappone, ha vissuto i dolorosissimi anni della prigionia in India per 4 anni da ’41 al ’45, quindi veramente una vita che era già un romanzo di per se stessa”.

Ha accennato alla prigionia nella seconda guerra mondiale, cosa può dirci? “Era a Massaua, comandante di una nave cisterna che quindi, nonostante la guerra volgesse al peggio, continuava a svolgere le sue missioni essenziali per l’approvvigionamento idrico. E’ stato fatto prigioniero nel ’41, è stato portato in un primo tempo in Sudan e poi però come spesso capitava, ai prigionieri in Africa, è stato trasferito in India a Bairagarh, che è un campo di concentramento terrificante, a Bombay, dove ha vissuto quattro lunghissimi e dolorosi anni. Molti erano interessati proprio alla vicenda della prigionia. Molti si appassionavano a questa storia e quindi ci chiedevano tutti, perché non scrivevamo un libro. E da lì è nata l’idea. Queste mostre si sono svolte nel 2018 per il centenario dell’impresa, il libro in realtà uscito nell’Ottobre del 2022. E adesso è arrivato alla seconda edizione”.

Alessandra Bertini, ci racconta qual è stato il suo contributo al libro? “Come diceva Armanda mi ha coinvolto un po’ più tardi, in quanto tutto è partito dalla sua tesi di laurea in Storia; e mi ha poi coinvolto nell’allestimento delle mostre, con le sue classi. Per il progetto del libro, invece, ci siamo rese conto che si trattava di smontare la tesi e riscriverla su basi diverse, utilizzando ovviamente quel materiale ma ingrandendo, approfondendo. E così ho pensato a due temi che erano stati un po’ messi da parte nella sua tesi, dedicata all’impresa di Premuda. Così ho aggiunto delle parti su cui mi è piaciuto molto lavorare. Una è stata quella dei compagni, perché sul M.A.S.15 oltre al nonno c’erano altri sei marinai, più Rizzo; e un motonauta che era stato invitato da Rizzo e che si chiamava Emilio Manfredi. Lui era stato invitato quella sera e quindi si era trovato a essere un po’ un eroe per caso”.

Cosa può dirci dell’impresa? “Sul Mas in genere erano in sette: sei dell’equipaggio, in forme diverse, fuochisti, siluristi, eccetera, e un comandante. Su questo Mas 15, oltre ai 6 dell’equipaggio e a mio nonno che era il comandante del Mas, quella notte, la notte tra il 9 ed il 10, c’era anche Rizzo, che era il capo flottiglia dei Mas. All’azione partecipò anche il Mas 21, ma lui preferì andare sul Mas 15, forse perché conosceva già il nonno e avevano già avuto esperienze insieme. In più c’era questo Emilio Manfredi, motonauta volontario, del quale ho poi contattato il nipote. Singolare storia la sua, era sul molo e Rizzo gli disse:”Che ne dici? Vieni con noi per fare un giro di perlustrazione? E quello dice sì. E quindi sul MAs-15 erano effettivamente 9. Mentre sul MAP-21 erano 7 come d’ordinanza. E infatti tutti insieme vengono chiamati i 16 di Premuda”

Il legame con Vicchio? “L’altro argomento, anche questo emotivamente molto coinvolgente, è stato ritornare a Vicchio e cercare persone che lo avevano conosciuto. Ovviamente conoscevamo la nostra famiglia in Mugello, ad esempio ricordo che. nel giorno della Commemorazione dei defunti, il 2 novembre, la nostra mamma ci portava spesso giù quando eravamo ragazze. Ci siamo quindi rimessi in contatto con Pierina Gori, una nostra cugina, che ha compiuto ben 100 anni proprio quest’anno, ma si ricordava benissimo dello zio e ci raccontava che quando era giovane veniva sempre, passava da Vicchio prima di tornare a casa. Passava dalla sua famiglia di origine a salutare la mamma, il fratello, i nipoti, ricorda che portava tanti doni, ricorda anche che li aveva aiutati nei momenti del bisogno. Il nonno era sempre presente per la famiglia di Vicchio; quando ci fu il terremoto, ad esempio, diede una mano, oppure quando purtroppo dopo pochi mesi dalla grande impresa morì improvvisamente il suo papà, ancora giovane. Il nonno c’è sempre stato per loro”.

In che anno era entrato in Marina? E’ entrato nel 1906, all’età di 18 anni, nel Corpo dei Regi Equipaggi (Cre) di La Spezia. La sua strada sarebbe stata quella dei suoi fratelli, della sua famiglia, quindi una vita in campagna, a seguire i campi, a seguire la caccia, che pure a lui piaceva molto, però il nonno desiderava forse qualcosa di diverso. Era un ragazzo che leggeva molto, che leggeva libri di avventura, libri di viaggi e aveva questo sogno, di viaggiare e di formarsi in modo diverso. A Vicchio di lui abbiamo parlato con un’altra signora, Enrichetta Cecchini, che scrive e tanto ha scritto anche sul nonno, nel suo libro “Malnome” abbiamo letto delle cose sul nonno che poi abbiamo riportato, ovviamente citandola, anche nel nostro libro. E anche con Enrichetta Cecchini, che ha 102 anni, siamo in contatto. Quando siamo andati a Vicchio a presentare il libro, lo scorso quattro Novembre, è venuta anche Enrichetta. Ci teneva molto, è stato come ritornare in famiglia, mi è piaciuto molto”.

Lei ha approfondito in particolare anche i rapporti del nonno con Vicchio, giusto? “Sì, l’altra parte del libro che ho seguito io ha riguardato i suoi rapporti con Vicchio; nell’infanzia, nella giovinezza, ma anche nel proseguo della vita. E Vicchio lo ha ricambiato di pari amore, perché noi abbiamo tanti, tanti giornali del “Messaggero del Mugello”, a cui il nonno era abbonato, che lo seguiva nei vari porti dove lui viveva, e da cui aveva notizie della vita del suo paese. E nello stesso tempo Vicchio, attraverso questo giornale, parlava del nonno.

Un legame con il mare che è continuato anche nelle vostre vite? “Noi siamo stati legati al mare, non solo perché abitiamo vicino al mare e abitiamo in una casa vicino a un santuario dei marinai. È buffo come questa linea rossa della nostra vita ci abbia sempre accompagnato”.

E adesso chi ha rimasto a Vicchio? Che parenti ci sono? “Ce ne sono molti, tutti figli e nipoti di Adolfo, fratello minore di mio nonno. Tra questi, oltre a Pierina Gori, ci sono stati vicini in particolare Elisena Roncaglia e Luca e Alessandra Pesci”.

Nicola Di Renzone

© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 18 Novembre 2023