VICCHIO – Superato l’angusto passaggio che attraversa l’abitato di Rupecanina e concesso un ultimo sguardo alla chiesetta di San Michele, la stradella prosegue decisa verso i primi contrafforti dell’Appennino ormai quasi tangibili ma ancora abbastanza lontani da lusingare lo sguardo con uno scenario naturale dalla bellezza imbarazzante.

La via si mantiene in quota, all’apice dello spartiacque che divide il Borro di Rio dal Torrente Arsella attraverso prati lussureggianti e appezzamenti agricoli punteggiati dal rincorrersi ordinato di secolari piante di olivo. Poi, all’altezza delle coloniche di Brento, la salita si fa più impegnativa e poco dopo una targa intagliata nel legno annuncia scolpito il nome della località: Malnome.

La strada, ormai quasi una mulattiera, prosegue verso l’alpe ma concede anche una brevissima deviazione che da accesso alle casette del borgo; un luogo da fiaba dove il tempo sembra aver indugiato un poco o addirittura essersi fermato in qualche epoca del Medioevo e dal quale si gode di una veduta mozzafiato sull’infinita piana di Vicchio.

È il classico e inatteso borghetto di montagna costituito da poche costruzioni robuste e funzionali adattate ai pochi spazi edificabili che la morfologia della montagna ha voluto concedere. Difficile individuarlo nella cartografia che descrive questa parte del Mugello e ancor più timide le citazioni che lo riguardano leggibili sui libri che trattano di storia locale.

Eppure qui la storia si annuncia con echi lontanissimi. Nello stesso toponimo del luogo sembra doversi leggere un Malamenio, forse uno dei primi individui di etnia etrusca a stabilirsi in questa zona realizzandovi le prime costruzioni alle quali avrebbe lasciato il nome poi trasformato e corrotto nell’attuale Malnome.

Suggestivi indizi di una primitiva presenza etrusca potrebbero essere confermati e leggibili con l’esame di

un ambiente particolare posto alla base della casa madre della famiglia Cecchini, popolarmente riconosciuta come una delle case più antiche del Mugello.

L’edificio esteso su di un’ampiezza perimetrale superiore ai trecento metri, si colloca nella parte inferiore del borgo ed appare caratterizzato da un’architettura possente, con mura a scarpa composte da grosse pietre che generano un paramento a vista di inequivocabile vetustà. Più volte rimaneggiato e ristrutturato l’immobile mostra sul lato inferiore sinistro, l’ambiente un tempo adibito a stalla, dal quale si ha accesso ad un piccolo locale seminterrato con soffitto a volta realizzato interamente con bozze accapezzate di taglio medio disposte secondo un metodo che tecnici ed esperti non esitano a definire prossimo a quello degli Etruschi.

Purtroppo abbiamo poche notizie documentabili sulla storia antica di Malnome e tutto quello che conosciamo è dovuto allo studio e al lavoro di ricerca compiuto da Enrichetta Cecchini, una figura ultracentenaria dalle qualità straordinarie, esempio incredibile di affabilità e cortesia, ancora fermamente determinata nel proseguire come i propri antenati, quel processo di tutela indispensabile a preservare le sorti future di questo luogo incantato. Buona parte della storia di Malnome appare infatti strettamente connessa alla presenza e alle gesta della famiglia Cecchini che già al tramonto del dominio dei Conti Guidi nella zona, riuscì abilmente ad accaparrarsi ingenti proprietà terriere che spaziavano dal fosso dell’Arsella a quello di Gattaia, compresa la zona appenninica.

Le origini della famiglia Cecchini potrebbero essere precedenti a questo periodo, adagiate addirittura nell’era dei Longobardi che fortificarono Malnome e con i quali forse i Cecchini condivisero qualche grado di parentela. I primi documenti che confermano la presenza dei Cecchini in questa zona, risalgono al 1309, conservati nei libri della Mensa Vescovile di Firenze, per una tassa di legna, pane e grano dovuta al castello dell’Incastro. Per buona parte del XIV secolo il popolo di Malnome era unito a quello di San Martino a Pagliericcio, la chiesetta in cui si conservava una Madonna dipinta dal Maestro di Marradi donata dagli stessi Cecchini per grazia ricevuta dopo un’epidemia particolarmente violenta. Soppressa la parrocchia di San Martino, dal 1366 tutti i popoli che la componevano furono aggregati alla chiesa vecchia di Santa Felicita al Fiume di Gattaia, poi traslata nella sede attuale nella seconda metà dell’Ottocento.

I tempi compresi tra il XVIII e la prima metà del XX secolo rappresentarono probabilmente il periodo più significativo per la crescita sociale ed economica del piccolo borgo sulla montagna. Dal Settecento si era iniziata la pratica della transumanza, con interminabili greggi di animali condotti a svernare in Maremma che facevano ritorno a Malnome solo nel maggio inoltrato. L’economia locale era basata essenzialmente sull’agricoltura praticata in ogni appezzamento lavorabile ed in grado di produrre una molteplice varietà di cereali, vino ed olio, anche se le risorse maggiori erano concesse dal greve lavoro di boscaioli e carbonai e dalla raccolta delle castagne, particolarmente ricca in marronete centenarie come quella del Sassello.

Il borgo viveva quindi secondo i principi di un’autonomia propria, in grado di offrire ospitalità ad una sessantina di persone divise fra una dozzina di famiglie che disponevano di tutti i servizi essenziali alla comunità.

Il pozzo era collocato a valle, poco distante dalle prime case mentre il grande forno esterno alla casa dei Cecchini consentiva ad ogni famiglia di cuocere il pane per il proprio fabbisogno settimanale. In fronte al forno era il seccatoio per le castagne, una struttura antichissima, essenziale per la vita e l’alimentazione dei montanari che porta sull’architrave la data del 1861 come momento di una sua ristrutturazione.

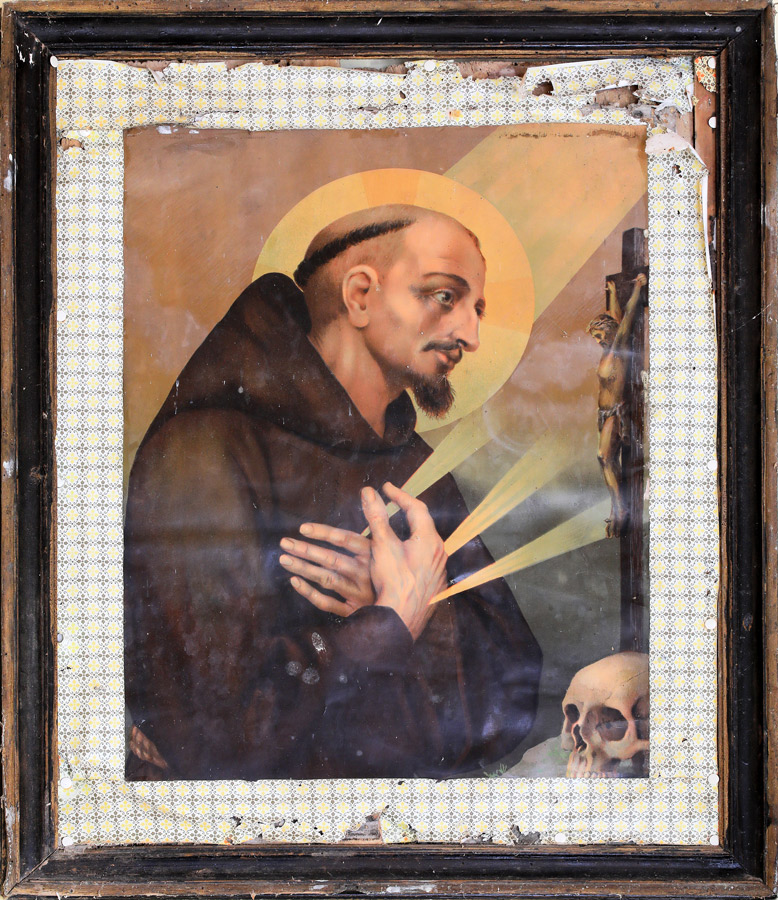

Nella parte più elevata del borgo, in una posizione che guarda l’intero abitato, era ed è la piccola cappella dedicata a San Francesco d’Assisi. Come per le altre costruzioni è difficile stabilirne la data di costruzione.

L’Enrichetta sostiene che il grazioso tempietto sia stato eretto dai Cecchini che ottennero il permesso di costruirlo subito dopo la morte del Santo di Assisi, folgorati dall’ardore e dal “pensiero” da lui profuso nelle sue prediche mugellane. 8Sopra la porta della cappella è lo stemma dei Cecchini caricato di sei gigli e sei stelle a otto punte, raccolto fra le nappe di un galero cardinalizio. La lapide porta la nota del protonotario apostolico fiorentino e la data del 1727 che potrebbe essere quella di un restauro o addirittura di una ricostruzione.

La cappella è apparsa in ogni epoca riferimento spirituale della gente di Malnome che la viveva nei momenti essenziali della propria esistenza come il battesimo o il matrimonio, fino all’estremo saluto per il ricongiungimento al soprannaturale. Ristrutturata nel 1936 era officiata regolarmente e in epoche diverse dai sacerdoti di Vitigliano, Rupecanina e Gattaia. Fino agli Sessanta del Novecento vi si celebrava la Messa una volta al mese mantenendo anche la regolare frequenza del rito mariano; la festa del titolare era stabilita per le prime domeniche di settembre e dopo la funzione era consuetudine dar vita ad un momento di convivio all’aperto con rinfresco, un po’ di musica e qualche ballo.

Il piccolo edificio conserva intatto il fascino dei luoghi di culto più antichi. L’interno è semplice e accogliente, pavimentato in cotto con i mattoni posati a spina di pesce ed il soffitto a capanna sorretto da

travetti di legno. 10Sulla sinistra accanto all’ingresso, una semplice bandella di legno traforata concede una qualche riservatezza per la pratica della confessione, unico elemento di arredo essenziale al completamento della riconciliazione. Altare e ciborio sono realizzati in legno e si appoggiano alla parete di fondo.

Sopra l’altare è una scultura in marmo della Madonna della Provvidenza realizzata nel 1939 dallo scultore Valmore Gemignani, affiancata da una figura di San Francesco a stampa. Malnome dunque con tutta la sua storia, il suo fascino antico di borgo montano, un luogo che sa regalare serenità e silenzio sia che lo si abiti o lo si veda per la prima volta, un luogo autentico che può lusingare o sedurre sospeso com’è in una dimensione di altri tempi, strumento essenziale per trasmettere al futuro una parte della nostra storia.

Per tutto questo e per il privilegio di poter godere ancora di simili realtà, profonda gratitudine e riconoscenza all’opera di tutela compiuta da Enrichetta e Siro Cecchini che ci hanno presi per mano accompagnandoci lungo la storia interminabile di questo luogo incantato, forse uno tra i più belli e suggestivi del nostro Appennino.

Massimo Certini

© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 26 Gennaio 2025

1 commento

Bravo Massimo Ti leggo sempre volentieri e seguo i tuoi articoli sulle chiese

del Mugello , è possibile una tua ricerca sulla chiesa San Martino in Rossoio ? o qualsiasi edificio di culto in riferimento ad Ampinana antica fortezza dei conti Guidi nel Mugello ? In attesa e con fiducia .Grazie Recati Pierluigi