MUGELLO – Vanessa Bartolacci si è laureata nel Corso di Laurea Triennale in Storia e Tutela dei Beni Archeologici, Artistici, Archivistici e Librari presso l’Università degli Studi di Firenze. La tesi che ha presentato, con il relatore Prof. Lorenzo Sergi e correlatrice la Prof.ssa Annantonia Martorano, tratta del convento di Monte Senario e in particolare del suo archivio, soffermandosi in particolar modo sulle soppressioni religiose e sulla dispersione di documenti che esse hanno causato. A seguito delle tre introduzioni iniziali viene poi inventariata una parte di un fondo archivistico contenuto nell’archivio del convento stesso.

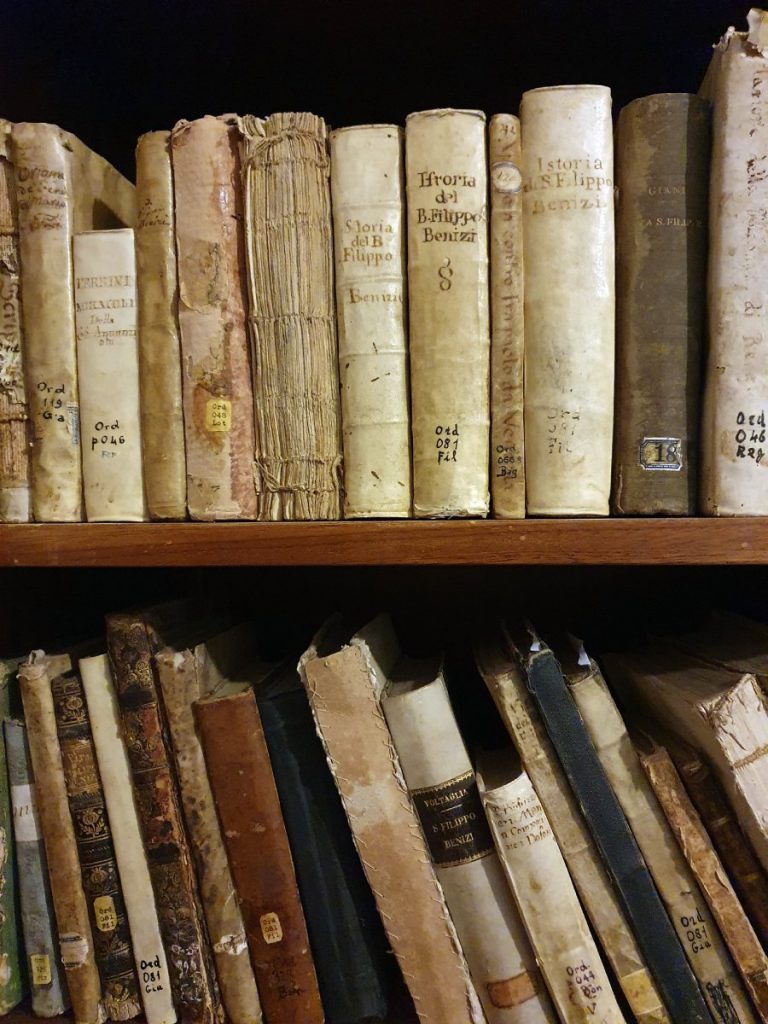

Il convento di Monte Senario è situato presso il paese di Bivigliano, nel comune di Vaglia. All’interno dello stesso, nel lontano 1233, è nato l’Ordine di frati Servi di Maria, Ordine tutt’oggi attivo, nel convento e in numerosi altri luoghi. Il convento di Monte Senario non è sempre stato così come lo vediamo oggi: nel corso dei secoli è stato oggetto di varie ristrutturazioni e tre sono stati gli interventi significativi che lo hanno portato ad essere come lo vediamo oggi. Come si mostra oggi? Entrando all’interno del complesso troviamo un atrio monumentale affrescato, il refettorio con un affresco di Matteo Rosselli del 1634 rappresentante l’Ultima Cena, il chiostrino quattrocentesco, la grande terrazza panoramica sovrastante la cisterna del Seicento, locali di servizio e distilleria, il dormitorio dei frati, una biblioteca e naturalmente un archivio dove si conservano alcuni dei documenti prodotti nel corso dei secoli.

Il lavoro svolto prende in considerazione l’archivio. Volendone dare una definizione, un archivio è un complesso di scritture realizzato dal soggetto produttore a seguito e come diretta conseguenza della sua spontanea e naturale attività rivolta verso la società esterna. Se pensiamo all’archivio del convento di Monte Senario pensiamo a qualcosa di grande. Quasi 800 anni di storia devono aver prodotto veramente tanta documentazione. Purtroppo, però, quando entriamo in quell’archivio, ci troviamo davanti ad una mole documentaria veramente ridotta rispetto a quella che dovremmo trovare al suo interno.

Il lavoro svolto prende in considerazione l’archivio. Volendone dare una definizione, un archivio è un complesso di scritture realizzato dal soggetto produttore a seguito e come diretta conseguenza della sua spontanea e naturale attività rivolta verso la società esterna. Se pensiamo all’archivio del convento di Monte Senario pensiamo a qualcosa di grande. Quasi 800 anni di storia devono aver prodotto veramente tanta documentazione. Purtroppo, però, quando entriamo in quell’archivio, ci troviamo davanti ad una mole documentaria veramente ridotta rispetto a quella che dovremmo trovare al suo interno.

Se guardiamo la storia dell’archivio di Monte Senario, non tutta ci è nota, e questo è dovuto a lacune archivistiche, soprattutto nei primi secoli, probabilmente dovute ad una scarsa vita all’interno del convento. A tal proposito si fa riferimento al disegno che Giovanni Boccaccio ha apportato all’inizio della sua Introduzione alla quarta giornata del Decamerone, anche chiamata “Novella delle papere”. Esiste il Codice Parigino del Decamerone, conservato oggi nella Biblioteca Nazionale di Francia a Parigi, che è stato ampiamente studiato da Vittore Branca e Maria Grazia Ciardi Dupré Dal Poggetto, i quali identificano nello stesso Boccaccio l’autore dei disegni. Le immagini in questione che vengono riportate di seguito (Fig. 1), oltre alla narrazione, rappresentano Monte Senario, ed è proprio dall’osservazione di questi particolari che possiamo dedurre che Boccaccio sia una attestazione e una testimonianza, seppur involontaria, del fatto che nel Trecento i Servi vivevano a Monte Senario. Il tutto a smentire l’ipotesi che a quell’epoca Monte Senario fosse disabitato, ipotesi dedotta dall’assenza di documenti d’archivio.

Se si analizzano però gli altri vuoti di documentazione archivistica nel corso dei secoli, è possibile ricondurre la maggior parte di essi alle soppressioni religiose che si sono manifestate nella storia.

Le soppressioni religiose sono definite come ingerenze di beni ecclesiastici da parte dello Stato, a volte però avvenivano anche per mano della Chiesa stessa. Le motivazioni potevano essere molteplici; in linea generale, avvenivano quando ente religioso acquisiva troppa importanza e appariva come una minaccia per i governi degli Stati e della Santa Sede stessa. Allo stesso tempo si manifestava questo evento anche quando le regole proprie delle attività religiose perdevano la loro veridicità e cominciavano a verificarsi situazioni di simonie, vendita di indulgenze e altro.

Fra le soppressioni avvenute da parte dello Stato, ossia quelle che più hanno colpito l’Ordine dei frati Servi di Maria, citiamo le più note, ossia le soppressioni Leopoldine, quelle Napoleoniche e quelle Sabaude. Le soppressioni leopoldine, anche chiamate “delle Compagnie Religiose soppresse”, a esempio, si sono verificate fra il 1780 e il 1790. Tali soppressioni riguardarono specificamente le confraternite e vennero attuate da Pietro Leopoldo di Lorena per un chiaro motivo: queste istituzioni religiose erano sempre di più e sempre più venivano viste come qualcosa da eliminare. Quello che fece Pietro Leopoldo fu di incamerare tutti i beni mobili e immobili di proprietà delle suddette istituzioni e di istituire in seguito una Magistratura apposita, la Magistratura del Patrimonio Ecclesiastico; questa doveva occuparsi dell’incameramento, amministrazione e smistamento dei beni confiscati.

Le due soppressioni che sono avvenute nel periodo di redazione dei documenti presi in analisi per l’inventario del presente studio sono le soppressioni napoleoniche e le soppressioni sabaude.

Le soppressioni napoleoniche sono avvenute a seguito della Rivoluzione francese, sotto l’impero di Napoleone Bonaparte, il quale ordinò la soppressione e la chiusura di tutte le istituzioni religiose e delle confraternite a eccezione di poche. In seguito a queste, sono stati soppressi ben duecento monasteri in tutto il Regno. La prima ordinanza delle soppressioni napoleoniche in Toscana fu del 29 aprile 1808 ed interessò tutti gli istituti in vita consacrata tranne i Padri Scolopi e coloro i quali davano contributi alla vita civile con istituti di carità, ospedali e scuole. A ogni modo, che fossero soppressi o no, tutti i beni di tutti gli enti vennero incamerati dall’Amministrazione del Registro e Demanio per essere venduti a privati. Nell’anno successivo, il 24 marzo e il 9 aprile vennero ristabiliti alcuni conventi anche se poi, il decreto del 13 settembre 1810 impose la definitiva e generale soppressione revocando tutte le leggi emesse in precedenza: la chiusura definitiva fu imposta entro e non oltre il 15 ottobre. La situazione poi cambiò dopo la caduta di Napoleone nel 1814 con il ritorno di Ferdinando III al Granducato e con i superiori degli Ordini religiosi che prepararono il ripristino dei rispettivi monasteri in Toscana; i piccoli conventi non furono più riaperti.

Le soppressioni napoleoniche sono avvenute a seguito della Rivoluzione francese, sotto l’impero di Napoleone Bonaparte, il quale ordinò la soppressione e la chiusura di tutte le istituzioni religiose e delle confraternite a eccezione di poche. In seguito a queste, sono stati soppressi ben duecento monasteri in tutto il Regno. La prima ordinanza delle soppressioni napoleoniche in Toscana fu del 29 aprile 1808 ed interessò tutti gli istituti in vita consacrata tranne i Padri Scolopi e coloro i quali davano contributi alla vita civile con istituti di carità, ospedali e scuole. A ogni modo, che fossero soppressi o no, tutti i beni di tutti gli enti vennero incamerati dall’Amministrazione del Registro e Demanio per essere venduti a privati. Nell’anno successivo, il 24 marzo e il 9 aprile vennero ristabiliti alcuni conventi anche se poi, il decreto del 13 settembre 1810 impose la definitiva e generale soppressione revocando tutte le leggi emesse in precedenza: la chiusura definitiva fu imposta entro e non oltre il 15 ottobre. La situazione poi cambiò dopo la caduta di Napoleone nel 1814 con il ritorno di Ferdinando III al Granducato e con i superiori degli Ordini religiosi che prepararono il ripristino dei rispettivi monasteri in Toscana; i piccoli conventi non furono più riaperti.

Le soppressioni del Regno d’Italia, anche chiamate soppressioni sabaude, sono avvenute in seguito al Regio Decreto 3036 del 7 luglio 1866 che entrò in vigore il 21 luglio 1866 come decreto n. 3070. Tale decreto dispose l’esecuzione della Legge sulla soppressione delle Corporazioni religiose e sull’Asse ecclesiastico. Alla base di queste soppressioni sta l’istaurazione dello Stato moderno che puntava ad affermare la sua autorità di fronte alla Chiesa cattolica romana. Questa continua opera mossa ai danni della Chiesa non poteva non tenere conto che quest’ultima assolveva un ruolo sociale molto rilevante, e proprio per questo ebbe una certa premura: nelle varie soppressioni, infatti, le istituzioni religiose e le corporazioni che svolgevano attività di carità e assistenza non vennero soppresse. La legge prevedeva che tutti i beni appartenenti alle congregazioni e agli Ordini religiosi venissero espropriati e incamerati dallo Stato. Fu inoltre sancito l’obbligo di un debito pubblico pari al 5% a favore del Fondo per il culto, tale rendita avrebbe dovuto essere corrispondente alla vendita presunta dei beni espropriati; venne stabilito infatti che venisse lasciata una pensione ai membri di queste comunità soppresse che sarebbe stata ricavata proprio da tale tassa di debito pubblico. Come valido anche per le altre soppressioni religiose, le congregazioni religiose soppresse non avevano più neanche personalità giuridica e di conseguenza non avevano più alcun diritto di proprietà di alcun bene. Per quanto concerneva il materiale documentario, la legge prevedeva che tutti i libri e i fondi documentari presenti negli edifici soppressi dovevano essere depositati nelle biblioteche comunali e nei musei civici, nuovi istituti di conservazione nelle varie province.

Inoltre, tornando sul caso di studio di Monte Senario, lecito è chiedersi come si sia prodotta documentazione in quegli anni se il convento venne soppresso: in quasi tutti i conventi furono lasciati alcuni religiosi perché provvedessero alle «ufficiature delle chiese annesse ai conventi, delle quali per legge non era stata disposta la confisca».

Tutte le soppressioni religiose verificatesi nel tempo hanno recato molti danni a quello che oggi è il patrimonio culturale. Più nello specifico, volendosi occupare e riferire ai documenti d’archivio, si può affermare che quasi nessun documento è stato restituito all’ente religioso al quale era stato sottratto ma, ancora peggio, è che non si ha oggi l’idea neanche di quale fosse la collocazione di molti di questi documenti.

Appurato che ad essere incamerati furono anche i libri e i documenti d’archivio, viene spontaneo pensare che tutti i documenti d’archivio si trovino oggi presso l’Archivio di Stato di Firenze (d’ora in poi ASFi), e tutti i libri presso le biblioteche, ma non è così. Gran parte della documentazione archivistica si trova oggi presso l’ASFi, e non possiamo affermare che sia un bene avere tanta documentazione tutta insieme in tale luogo dato che fu interamente alluvionata nel 1966 e per tale motivo ad oggi non è più consultabile.

Appurato che ad essere incamerati furono anche i libri e i documenti d’archivio, viene spontaneo pensare che tutti i documenti d’archivio si trovino oggi presso l’Archivio di Stato di Firenze (d’ora in poi ASFi), e tutti i libri presso le biblioteche, ma non è così. Gran parte della documentazione archivistica si trova oggi presso l’ASFi, e non possiamo affermare che sia un bene avere tanta documentazione tutta insieme in tale luogo dato che fu interamente alluvionata nel 1966 e per tale motivo ad oggi non è più consultabile.

A smentire quanto appena affermato, la ricerca è iniziata cercando i documenti anche in altri enti, e la ricerca ha prodotto i risultati sperati. Alcuni documenti sono stati rinvenuti presso le biblioteche di Firenze, come la Biblioteca Moreniana e la Riccardiana. Ciò che è emerso invece dalle ricerche presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze o la Marucelliana, è che vi sono ancora molti scatoloni mai stati aperti arrivati in seguito alle soppressioni religiose, tanti documenti appartenenti quindi ai vari archivi conventuali non sono mai più stati letti. È plausibile che fra questi scatoloni vi siano anche documenti appartenenti all’archivio del convento di Monte Senario, in quanto i documenti rinvenuti per il momento non sono neanche una minima percentuale di quelli si stima potessero appartenere ad esso.

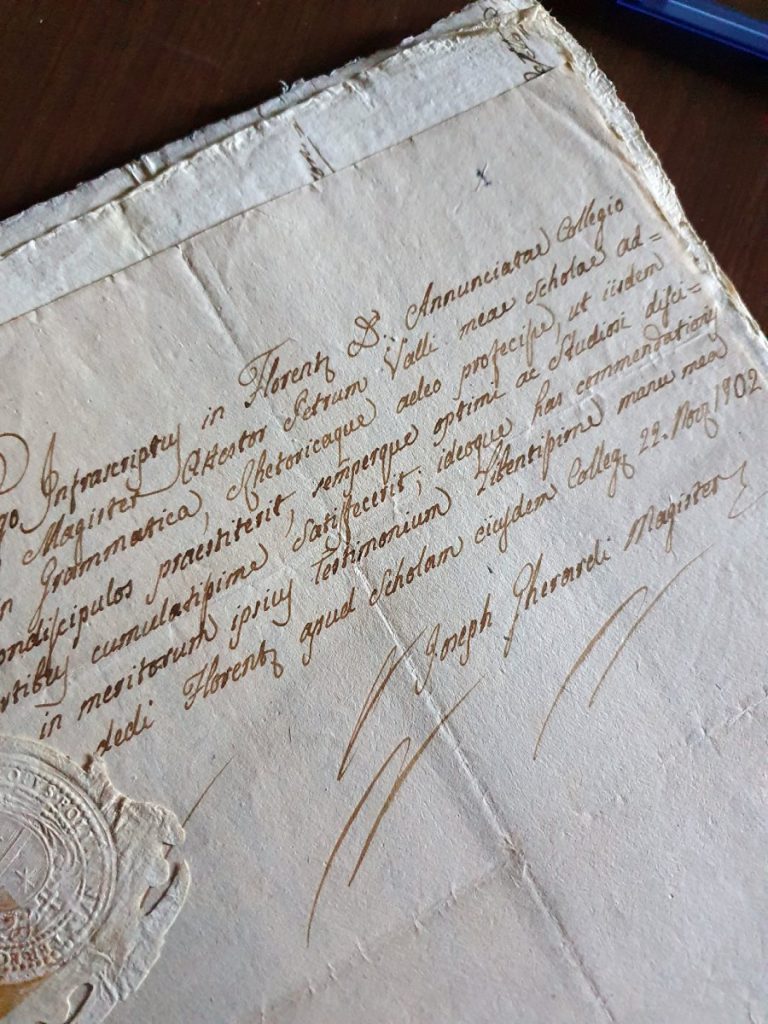

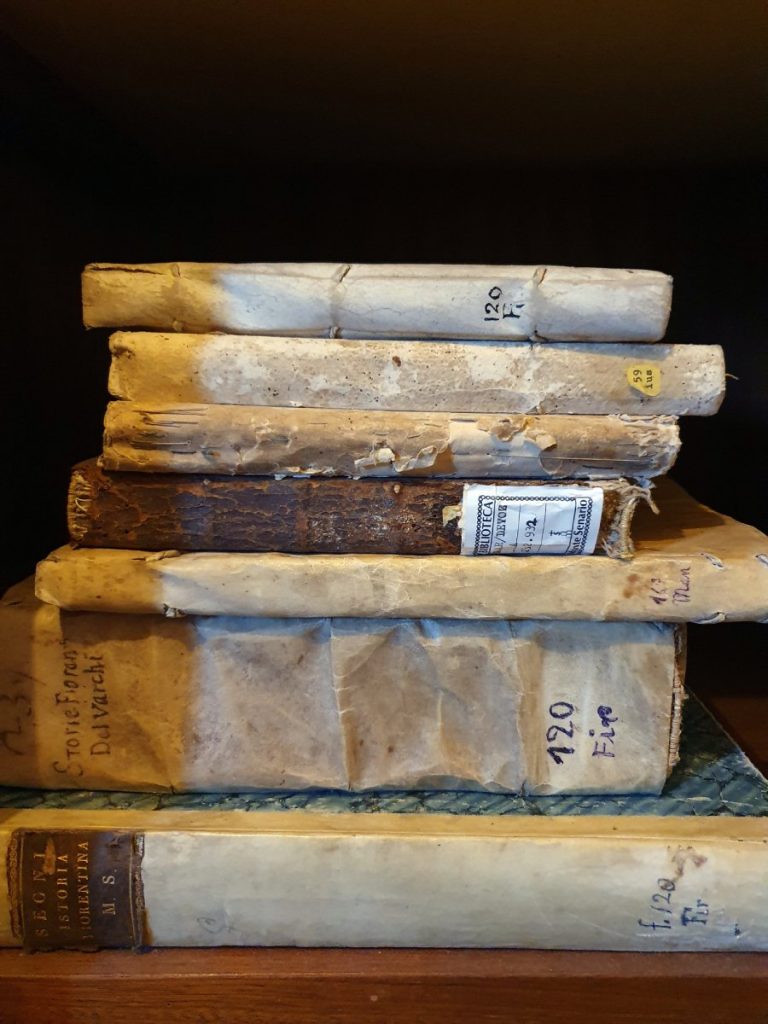

Analizzando l’archivio del convento, al suo interno presenta documenti che vanno perlopiù dal 1815 a oggi, con qualche eccezione fatta per alcuni documenti più antichi (alcuni addirittura di pergamena che sono stati riutilizzati per fare da copertina a nuovi documenti di chiesa). Se si guarda invece all’arco cronologico delle carte, si può dedurre, grazie all’elenco topografico redatto finora dall’archivista del convento, che c’è qualche carta a partire dal 1590 fino poi ad arrivare ai giorni nostri. Naturalmente, gran parte delle soppressioni religiose prese in analisi fino a questo momento sono postume alla data sopra scritta. Infatti, non è un caso che il carteggio con date dal 1590 al 1866 sia molto raro e, per molti decenni, inesistente (se non per qualche caso di carta sciolta decontestualizzata).

Il lavoro ha visto infine l’inventariazione di 150 carte appartenenti all’archivio del convento di Monte Senario; carte varie, riguardanti lettere, carte intestate, liste di spese e altri documenti vari riguardanti il convento di Monte Senario e i Frati dell’Ordine dei Servi di Maria che vivevano al suo interno. La documentazione inventariata mostra inoltre le composizioni della famiglia di Monte Senario in censimenti riportati per anno, gli Atti dei Capitoli e alcune certificazioni.

Il lavoro ha visto infine l’inventariazione di 150 carte appartenenti all’archivio del convento di Monte Senario; carte varie, riguardanti lettere, carte intestate, liste di spese e altri documenti vari riguardanti il convento di Monte Senario e i Frati dell’Ordine dei Servi di Maria che vivevano al suo interno. La documentazione inventariata mostra inoltre le composizioni della famiglia di Monte Senario in censimenti riportati per anno, gli Atti dei Capitoli e alcune certificazioni.

Vanessa Bartolacci