Cantini, Pierluigi. Vicchio di Mugello (Un castello del contado fiorentino dalla fondazione al catasto del 1427). – [S.l.] : [S.n.], stampa 1979 (Firenze : Giorgio & Gambi). – VIII, 134 p., tav. ill., 24 cm. Altri autori: Chiarelli, Renzo

Cantini, Pierluigi. Vicchio di Mugello (Un castello del contado fiorentino dalla fondazione al catasto del 1427). – [S.l.] : [S.n.], stampa 1979 (Firenze : Giorgio & Gambi). – VIII, 134 p., tav. ill., 24 cm. Altri autori: Chiarelli, Renzo

Soggetto locale: Vicchio – Storia – Origini – 1427

Classificazione: 945.51 [10 ridotta]

Lo trovi in:

Biblioteca Palazzuolo sul Senio -Biblioteca Rufina – Biblioteca Scarperia – Biblioteca San Piero a Sieve -Biblioteca Borgo San Lorenzo – Biblioteca Barberino di Mugello – Biblioteca Dicomano – Biblioteca Vicchio – Biblioteca San Godenzo – Biblioteca Pontassieve -Biblioteca scolastica di Borgo San Lorenzo – Liceo Giotto Ulivi

*GP

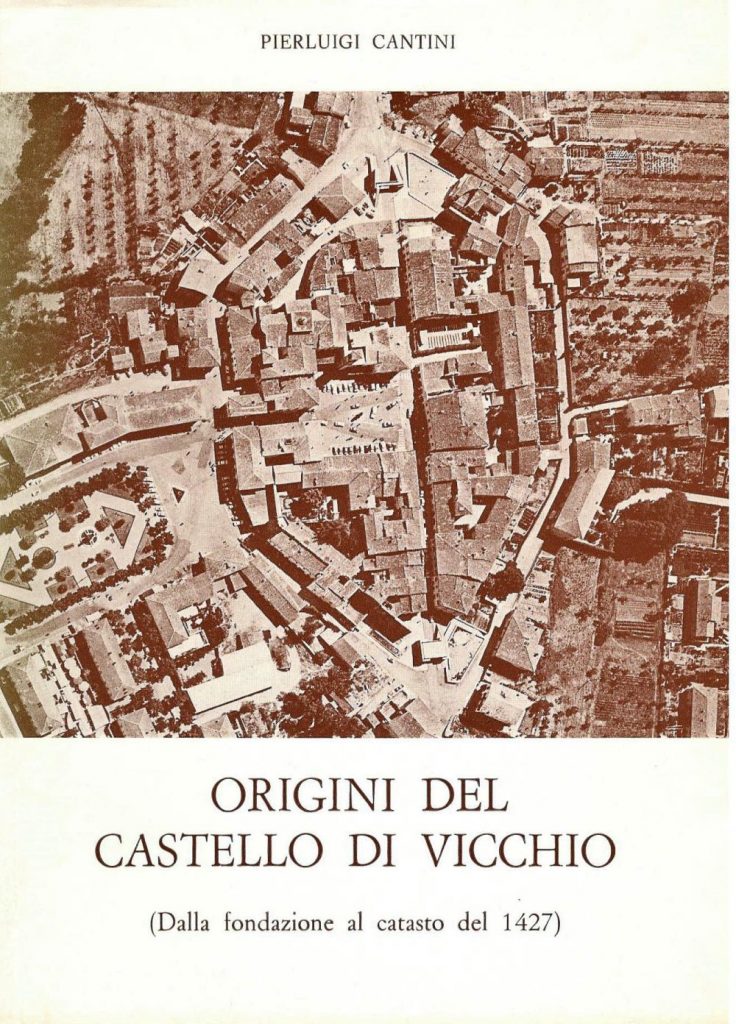

Si affrontano qui, per la prima volta, le vicende riguardanti la nascita e lo sviluppo della “terra murata” di Vicchio, fondata dalla Repubblica fiorentina per rafforzare la propria presenza in un territorio allora dominato dalla potente schiatta feudale dei Guidi. Sulla scorta di documenti e fonti archivistiche di prima mano Cantini fa risalire al 1309 la scelta di edificare un “castrum” (ovverosia castello) sulla collina che dominava la Sieve dal lato opposto di Montesassi, nel luogo più adatto all’insediamento di un avamposto non solo militare ma anche commerciale. In questa strategia rientrava la costruzione del ponte all’altezza di Montesassi, portata a termine nel 1295. Va sottolineato però che le fonti letterarie (Melchiorre di Coppo Stefani e Giovanni Villani) posticipano la costruzione del castello di 16 anni, per cui l’anno di fondazione storicamente celebrato è il 1324, anche se la cerchia muraria definitiva fu realizzata nel triennio 1365-68. Un decennio prima si era costituita una Lega capeggiata da un gonfaloniere, poi dal 1384 Firenze iniziò ad inviare ogni sei mesi un podestà per governare i tre terzieri di S. Stefano in Botena, S. Casciano in Padule e S. Martino a Viminiccio. Cantini tratteggia i contenuti dello Statuto del 1413 che regolava l’attività della Lega stabilendo precisamente quali fossero le funzioni civili e giudiziarie attribuite al podestà e dei magistrati incaricati di far applicare le disposizioni in materia fiscale, di polizia urbana, di igiene e di ordine pubblico. Vi erano un gonfaloniere, due pennonieri, tre consiglieri e tre arroti, che sostituivano il podestà vacante deliberando su spese non troppo gravose. Lo statuto dettava poi le norme sulle festività religiose, sul commercio, sui mercati e sulla salvaguardia dei beni e prodotti agricoli. I dati dell’estimo del 1412, bandito nel contado dal Comune di Firenze (che registra a Vicchio solo 9 nuclei familiari per un totale di 30 persone) vengono messi a raffronto con le portate catastali del 1427-20 (dove i nuclei salgono a 22 per un totale di 95 persone). Di tutti costoro si analizzano la composizione familiare, l’età, la condizione economica, le proprietà immobiliari e terriere inquadrando nella giusta prospettiva i fattori ambientali che hanno determinato il popolamento del castello. Il merito del libro è soprattutto di aver saputo ricavare dai nudi dati statistici la fisionomia socio-culturale dei primi abitanti di questa “terra nuova” fiorentina: se ne deduce chiaramente che pur appartenendo al mondo agricolo locale essi appaiono già influenzati dalla mentalità affaristica ed imprenditoriale che animava la dinamica borghesia cittadina.