FIRENZUOLA – La prima testimonianza storica su Frena risale, secondo quanto dice il Repetti nel suo Dizionario storico geografico della Toscana, al 20 dicembre 995 quando vi fu una promessa, tra alcuni signori dell’Appennino, di cedere “ una porzione e chiesa del castello di Rifredo, delle corti di Frena, Casanuova e del castello di Rio Cornacchiajo”.

FIRENZUOLA – La prima testimonianza storica su Frena risale, secondo quanto dice il Repetti nel suo Dizionario storico geografico della Toscana, al 20 dicembre 995 quando vi fu una promessa, tra alcuni signori dell’Appennino, di cedere “ una porzione e chiesa del castello di Rifredo, delle corti di Frena, Casanuova e del castello di Rio Cornacchiajo”.

Per un ulteriore documento bisogna arrivare al 1085 quando, sempre secondo lo storico toscano, il conte Gotizio e la moglie Cunizza “alienarono al conte Tagido tuttociò che possedevano nel piv(iere) di Rio Cornacchiajo, compresa la corte di Frena e il giuspadronato di quella chiesa, che allora era dedicata a San Niccolò.” Questa chiesa di San Niccolò era situata nei pressi e precisamente a Poggialto, dove sorgeva un castello ubaldino.

Un altro documento citato dal Stefano Casini cita anche un atto in cui si attesta che, nel 1086, Don Rodolfo, priore di Camaldoli, cede ad Alberto pievano di Santa Maria sul monte Fenario o Frenario, la metà di un fondo, posto in luogo detto Le Latere, a condizione che venga edificato un Ospedale dedicato a San Salvatore, “per lodarvi Iddio e refocillare i poveri”. E’ sui resti di questo antico ospedale che, sempre secondo il Casini, è sorta la villa del Palasaccio, fatta costruire dal marchese Bernardo Guadagni ai primi del Novecento.

Fermo restando che a Poggialto è esistito un ospizio in una località chiamata Il Convento, l’ubicazione di questa pieve di Santa Maria sul Monte Frenario, che il buon Stefano Casini fa coincidere con Santa Maria a Frena, è abbastanza incerta. Escluderei la sua tesi in quanto Frena non è mai stata Pieve, e poi in contrasto col documento del 1085 che pone la corte di Frena nel piviere di Cornacchiaia. Il Repetti è vago e contraddittorio in quanto la pone prima a Frena, ma poi dice “ho dubitato che corrispondesse al poggio su cui risiede la Prioria di Santa Maria a Frena; ma siccome questa non è mai stata battesimale, propendo invece a preferire la collina, sulla quale trovasi l’antichissima pieve di Santa Maria a Fagna”; Alla voce Pieve di Colle Fenario dice “è la stessa chiesa battesimale di Rio Cornacchiajo”; nei pressi della pieve di Cornacchiaia esiste sempre una località “Le Latere”, da cui passava la strada che portava all’Osteria Bruciata.

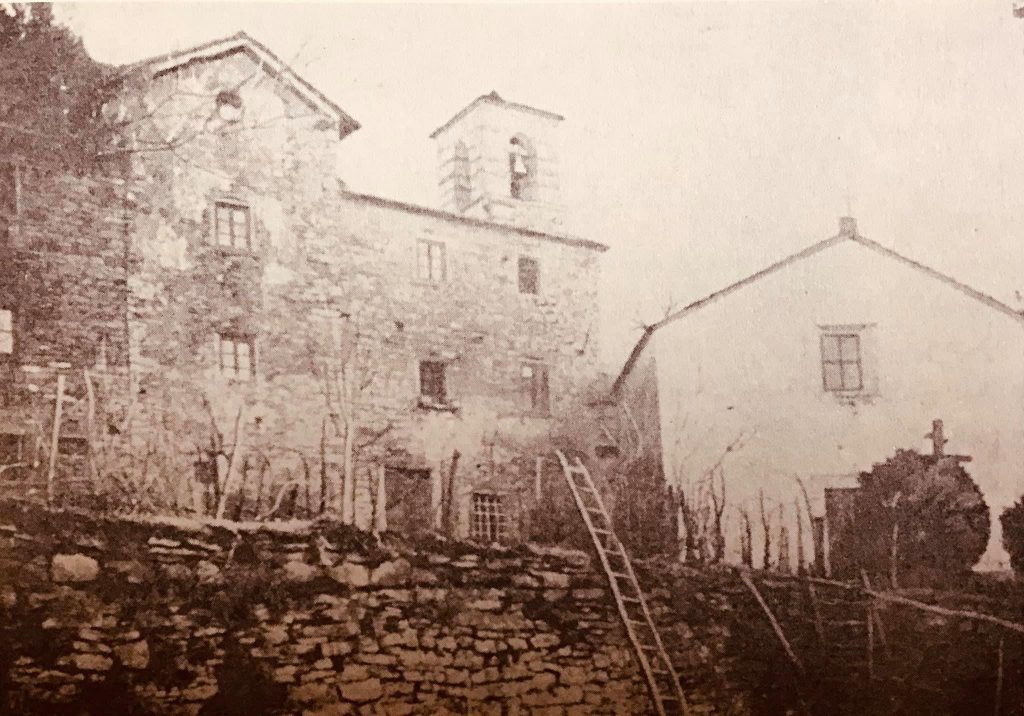

La chiesa parrocchiale venne trasferita da San Niccolò a Poggialto a un oratorio dedicato a Santa Maria nel 1497. Nel 1789 venne restaurata dal parroco Pier Patrizio Vignoli. Nel 1847 è citata dal Santoni, nel suo “Raccolta di notizie storiche riguardanti le chiese dell’arcidiocesi di Firenze”, come facente parte del piviere di Cornacchiaia, anche se in realtà nel 1829 era già stata assegnata, come suffraganea, alla chiesa di San Giovanni Battista di Firenzuola, quando venne elevata a pieve.

Nel 1861 ricevette la visita pastorale dell’arcivescovo Limberti. Così la ricorda il canonico Palagi, che faceva parte del suo seguito, in una lettera alla madre: ”Ci portammo a visitare la Chiesa di S. Maria a Frena, di cui è parroco da 45 anni il Sacerdote Bargagli. Fu lungo il colloquio di Mons. Arcivescovo coi capi di famiglia a motivo del restauro della Compagnia. Io me ne stetti nel Confessionario durante il tempo delle funzioni. La sera di buon tratto ce ne ritornammo a Firenzuola.” Il nostro canonico sbaglia il nome del parroco, si chiamava Barzagli e non Bargagli, e gli anni di sacerdozio, era stato ordinato nel 1826, come scrive lui stesso nel registro del censimento del 1841, quindi erano 35 e non 45.

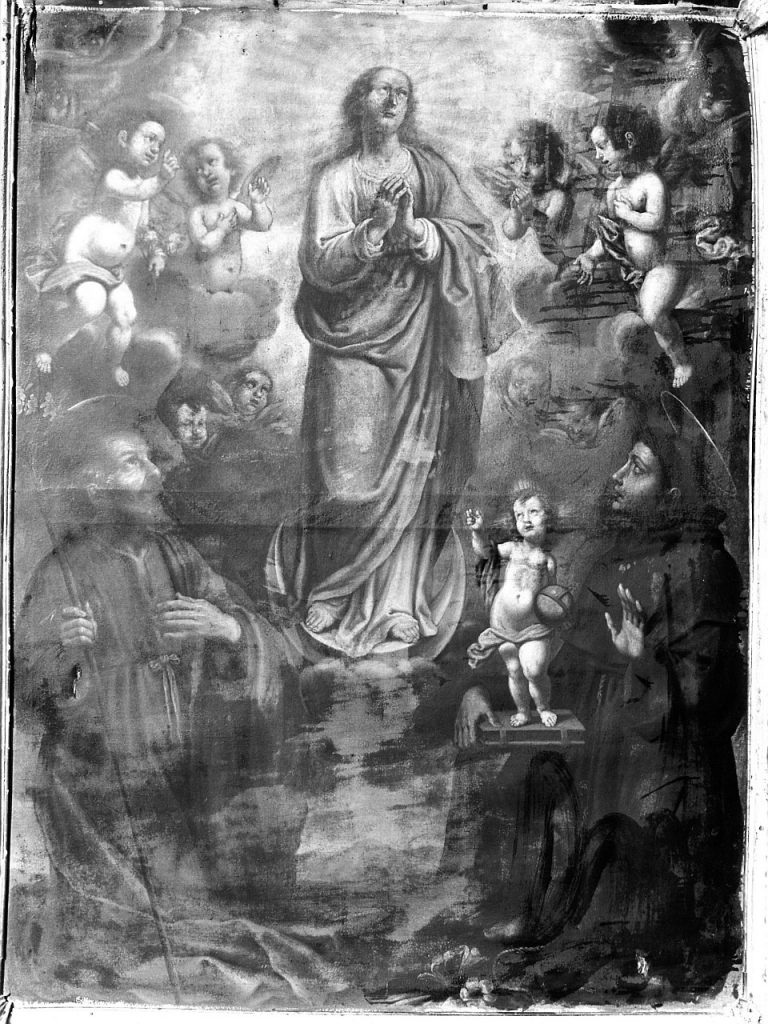

All’interno dell’oratorio della Compagnia si trovava una tela di grandi dimensioni (circa cm. 220 x 160) raffigurante la Madonna a mani giunte tra San Giuseppe e Sant’Antonio da Padova e circondata da angeli, attribuita dapprima alla scuola di Matteo Rosselli poi alla cerchia di Francesco Curradi (1570-1661). Il dipinto, poi spostato in sacrestia, immagino sia stato portato in luogo sicuro. Nella chiesa era conservato anche un crocifisso ligneo, di area toscana, del XVIII secolo e un ciborio in legno intagliato e dorato in stile barocco.

Nei pressi dell’edificio sacro si trova una meridiana in pietra alla cui base è l’iscrizione: F.F.P.A.B.A.D. 1832 ( Fece Fare (il) Parroco Antonio Barzagli Anno Domini 1832).

Si trova anche una maiolica rappresentante la Madonna del Buoconsiglio con l’iscrizione R.M.B.C. Ora P. 1791 (Reverenda Mater Boni Consilii Ora Pro (nobis)), murata su un pilastrino in pietra con alla base P.P.A.B. A.D. 1853 (Pose Parroco Antonio Barzagli Anno Domini 1853).

Il censimento del 1841 ci dà delle preziose notizie sulla composizione sociale della comunità di Santa Maria a Frena. Parroco è Antonio Barzagli, nominato, da monsignor Pier Francesco Morali arcivescovo fiorentino, nel 1826, dopo ventuno mesi passati come cappellano a Moscheta. Convive con le nipoti Carolina ed Elisa e tale Gaspero Capitani che lavora come garzone.

Gli abitanti sono 259: 28 esercitano il mestiere di colono o lavoratore agricolo giornaliero; 19 sono proprietari di piccoli appezzamenti di terreno, ma sono spesso in condizioni miserevoli, tanto che il parroco si premura di scrivere talvolta accanto ai loro nomi: “il podere non gli basta per le spese la metà dell’anno”; alcune persone, anche tra i proprietari, si recano in Maremma a lavorare per integrare le loro scarse entrate; una donna è vedova, viene classificata come piccola possidente e per mestiere esercita l’attività di filatrice; tre sono indigenti, due necessari e due casuali ovvero disoccupati; sono indicati come indigenti casuali anche due anziani di 71 anni perchè, scrive il parroco accanto ai loro nomi “ mancano lavori adatti alla loro età” e all’epoca non potevano certo contare su qualche forma di assistenza, salvo la benevolenza delle persone vicine. Abbastanza elevato, rispetto ad altre situazioni esaminate, è il numero degli ultra sessantenni, sono ben 22.

Tra le donne non sempre è specificata la condizione o l’attività; alcune sono indicate come “attendenti a casa”, ben 13 come filatrici, lavoro che evidentemente contribuiva al bilancio familiare. Non vi sono altri mestieri artigianali o di altro tipo indicati, solo accanto a Berti Gaetano, lavoratore giornaliero, viene annotato “fa anche da moratore quando gli capita qualche lavoruccio”. L’istruzione è scarsa: solo quattro persone sapevano leggere e scrivere, mentre diciotto riuscivano appena a leggere.

Nel territorio della parrocchia di Frena c’è un tabernacolo posizionato nelle vicinanze del luogo dove sorgeva un oratorio molto particolare.

Accanto a questo oratorio c’era un grosso orniello che, la notte del giorno di san Marco (25 aprile), improvvisamente metteva le foglie e fioriva. In questa occasione vi si svolgeva una processione e ognuno portava a casa alcune foglie come simbolo di buon augurio.

Successe che in un’epoca imprecisata, un pio missionario sentita questa storia e incuriosito si recò sul posto con parte della popolazione, e benedisse l’albero. Si cominciarono a sentire forti lamenti e grida e tutti videro il diavolo fuggire dalla pianta. Da quel momento l’albero non fiorì più e la cappella fu chiamata da allora Chiesina del diavolo e successivamente distrutta.

Questa cappella, ammesso che sia esistita davvero, non esiste nel repertorio del Santoni sulle chiese e cappelle della diocesi di Firenze stampato nel 1847; anche il Casini non la cita, nel suo elenco dei primi del Novecento, e racconta la sua storia a titolo di curiosità.

Sergio Moncelli

© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 20 febbraio 2025