Pieve di San Giovanni Battista a Vicchio

Piazza Giotto

Le ultime indagini archeologiche compiute sul Poggio Colla ci raccontano di un territorio antico frequentato già in epoca etrusca o addirittura in ere precedenti. Tuttavia la storia più conosciuta e documentabile di Vicchio sembra appartenere al periodo medievale e alla costruzione del Ponte di Monte Sassi (attuale Ponte a Vicchio) che dopo il 1295 avrebbe permesso l’attraversamento della Sieve e la costituzione di un primo nucleo abitato, precursore di una “terra nuova” divenuta poi parte integrante del potente Contado fiorentino.

Secondo un’arguta politica mirata al totale controllo sul Mugello, all’inizio del Trecento la Repubblica fiorentina ordinava ai Comuni di Monte Sassi, Vespignano e pivieri limitrofi, la fortificazione del primitivo nucleo abitato, concedendo l’opportunità di abitarvi a chi avesse contribuito alla sua costruzione. Nel 1324 le mura del Castello erano ormai compiute ed accoglievano al suo interno una nuova comunità la cui importanza politica e sociale si sarebbe rafforzata nei tempi a venire, grazie all’annessione di altri territori intanto sottomessi ai voleri della Repubblica.

Secondo l’uso del tempo anche il Castrum de Vico vantava il proprio luogo di culto, una semplice cappella dipendente dalla pieve di San Cassiano in Padule, sicuramente insufficiente alle necessità spirituali del crescente popolo di San Giovanni in Castello. Già documentato nel 1447, il piccolo luogo di preghiera intitolato a San Giovanni Battista subì alcune necessarie trasformazioni e ristrutturazioni nel corso del XVI secolo, mutando radicalmente il proprio aspetto originale di oratorio in quello più prossimo ad una chiesa e assumendo pian piano un ruolo preminente per l’intera comunità. Nei tempi successivi, al rapido affermarsi del borgo come simbolo di emancipazione e sviluppo fra le comunità della valle, si sarebbe unita anche l’importanza della sua chiesa, il cui valore spirituale stava ormai mostrando aspetti di centralità così marcati, tali da inibire obblighi e dipendenze dalla pieve di San Cassiano.

Con un decreto del 22 settembre 1773 emesso da S.E. Mons. Incontri Arcivescovo di Firenze e approvato da S.A.R. Pietro Leopoldo Granduca di Toscana, le era annessa la chiesa di San Giusto a Monte Sassi ed il relativo patronato. Finalmente un provvedimento analogo della Curia fiorentina rogato dall’Arc. Mons. Martini il 29 agosto 1783, decretava la soppressione di Santo Stefano in Botena, l’antica pieve posta alla Ginestra, non lontano dalla confluenza del torrente Botena nella Sieve. Sostanze ed entrate di Santo Stefano erano di fatto trasferite alla chiesa di San Giovanni Battista in Vicchio che da quel momento avrebbe assunto ufficialmente anche il titolo di pieve.

Nelle prime decadi dell’Ottocento la pieve appariva nuovamente inadeguata alle esigenze del popolo, bisognosa di quei restauri e ampliamenti che si sarebbero conclusi nel 1830. la posa della prima pietra fu celebrata il 27 ottobre 1823, al tempo del pievano Domenico Corsini, che grazie al contributo dei fedeli, restituì al paese un luogo di culto dall’architettura inedita, lo stesso che vediamo oggi.

Pur conservando internamente spazi e strutture del primitivo edificio, il nuovo tempio si sarebbe esteso sul lato sinistro della fabbrica a costituire un ambiente ampio a forma di croce greca allungata, con cupola centrale e volte a botte. Molto tempo dopo, nel 1909, l’interno sarebbe stato riccamente decorato da Galileo Chini anche se il terremoto del 1919 ne avrebbe nuovamente danneggiato molte parti, facendo crollare la cupola e buona parte della facciata. Nuovamente restaurata la chiesa fu riaperta al pubblico nel 1926.

L’elegante prospetto rinascimentale dell’edificio si affaccia sull’antica piazza del Castello, al centro della quale è collocata la figura di Giotto realizzata in bronzo dallo scultore Italo Vagnetti nel 1901.

Pieve di San Giovanni Battista a Vicchio

L’ingresso è preceduto da un loggiato a tre arcate sorrette da colonne cilindriche. Nella parte superiore della facciata si aprono tre strette monofore centinate a loro volta sormontate da un semplice timpano dalle geometrie lineari. Sulla parete destra del pronao è Il Battesimo di Gesù, olio su tavola (130X200) dipinto da Bruno Brunoni nel 2010.

Battesimo di Gesù – Bruno Brunoni 2010

Il campanile quadrangolare si eleva sul lato destro della facciata. Costruito nel 1702 conteneva campane di remota fattura, con la “grossa” fusa nel 1519 ed un’altra molto più antica appartenuta a Santo Stefano in Botena e traslata alla pieve di Vicchio nel 1790. Nella parte inferiore della torre è un bel tabernacolo con cornice cuspidata in pietra e la figura a rilievo del Battista.

Campanile – Tabernacolo di S Giovanni Battista

Pieve di Vicchio, interno

Pieve di S Giovanni Battista, interno

Anche se non resta traccia di un’immagine della Madonna molto venerata che alla fine del Cinquecento impreziosiva l’Altar Maggiore, l’interno della pieve conserva ancora una notevole raccolta di opere d’arte.

La navata della chiesa originale di fronte all’ingresso

Entrando in chiesa, prima di essere distratto dall’inconsueta apertura dell’aula sulla sinistra, lo sguardo è attratto dall’imponente altare collocato sulla parete opposta dell’aula, esattamente di fronte all’ingresso. Questa struttura, sorretta da colonne cilindriche con capitelli ionici sui quali appoggia una robusta trabeazione modanata, costituiva l’Altar Maggiore della chiesa primitiva ed accoglie al suo interno la piccola figura della Madonna delle Grazie (30 x40), opera databile al XVII secolo. Di grande venerazione popolare, l’immagine è raccolta in un’ampia cornice di gusto barocco, con nuvole d’argento ed angioletti d’oro che esaltano e valorizzano la delicata e dolcissima espressione della Vergine.

La cornice della Madonna delle Grazie, Sec XVII

Madonna delle Grazie -Sec XVII

Ai lati di questo altare sono collocate due opere pittoriche provenienti dalle chiese limitrofe. A sinistra e visibile una Madonna del Rosario databile alla prima metà del XVII secolo proveniente dalla chiesa di San Lorenzo a Villore.

Madonna del Rosario – Scuola di Matteo Rosselli, Sec XVII

L’opera, dai tratti prossimi alla scuola di Matteo Rosselli, propone la Madonna col Bambino in gloria, sovrastata da uno stuolo di angioletti che sostengono i medaglioni con i misteri del Rosario. In basso le figure dei Santi Domenico, Lucia, Antonio Abate, Papa Pio V e Papa Gregorio XIII e un monaco domenicano.

Crocifissione – Sec XVII, da San Bartolomeo a Molezzano

Sulla parete a destra dell’altare è invece una Crocifissione del XVII secolo, olio su tela proveniente da San Bartolomeo a Molezzano.

Cristo con il Battista – Armeno Mattioli 1986

Sulla parete di fondo dell’aula è visibile un Cristo con il Battista, grande composizione con scene della vita di Cristo dipinta da Armeno Mattioli e presentata ai fedeli nel 1986 in occasione della Visita Pastorale di S.E. Silvano Piovanelli. Sempre sulla parete di fondo ma in prossimità dell’ingresso, nella lunetta sopra il confessionale, restano tracce appena leggibili di un San Giovanni Battista affrescato da Galileo Chini nel 1909.

San Giovanni Battista – Galileo Chini, 1909

Ancora in prossimità dell’ingresso, sulla parete sinistra dell’aula, si apre una profonda cappella sul fondo della quale trova giusta collocazione un delicato busto in gesso dipinto della Madonna col Bambino appartenuto alla chiesa di San Pietro a Pimaggiore.

Madonna col Bambino da S Pietro a Pimaggiore

Sulle pareti della cappella ai lati del busto, si collocano due piccole opere, rispettivamente a sinistra un San Sebastiano; olio su tavola (60X114) dipinto da Bruno Brunoni nel 2005 e a destra una Santa Cecilia opera del pittore Adriano Boccaletti.

San Sebastiano – Bruno Brunoni, 2005

Santa Cecilia – Adriano Boccaletti

Due altari, entrambi senza mensa, ornano le pareti laterali in prossimità del presbiterio. Sopra l’altare di sinistra si può ammirare una bella tela (2,06X1,80) datata 1586 raffigurante la Madonna del Rosario (o Istituzione del Rosario), opera di Alessandro Fei detto del Barbiere, allievo del Ghirlandaio.

Madonna del Rosario – Alessandro Fei, 1586

Sulle basi delle colonne che compongono l’altare, riprodotti a fresco, due stemmi nobiliari. Quello di sinistra propone un’iconografia di difficile attribuzione, forse appartenente ad un ramo secondario dei Guidi di Casavecchia, mentre sulla base di destra campeggia l’inconfondibile emblema dei Guidi del Mugello; d’oro, al toro di rosso ascendente un monte di sei cime di verde.

Altare del Rosario – Stemma dei Guidi del Mugello

Altare del Rosario – Stemma ramo dei Casavecchia

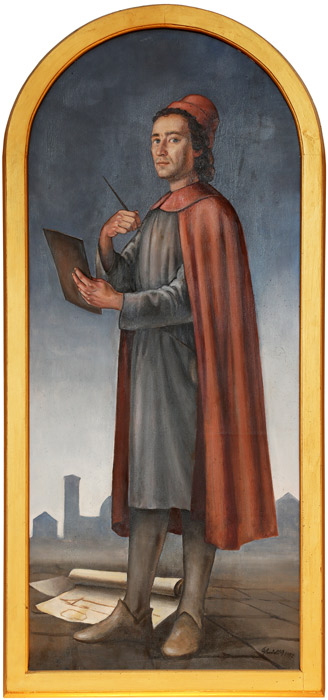

Affiancano l’altare, nella parte superiore altre due piccole opere di recente collocazione; a sinistra un Beato Angelico dipinto dall’artista armena Farimah e a destra la figura di Giotto realizzata nel 1997 da Cifariello. Dello stesso autore è anche il Crocifisso su tavola collocato dietro l’Altar Maggiore.

Beato Angelico -Farimah

Giotto – Cifariello,1997

Il Crocifisso dietro l’Altar Maggiore di Cifariello

Nella cappella sinistra del presbiterio è una splendida Deposizione di Rutilio Muti mentre in quella di destra si può ammirare una bella Annunciazione di ignoto, databile alla fine del XVIII secolo.

Deposizione – Rutilio Muti

Annunciazione -Sec XVIII

Tornati nell’aula, ma sulla parete in Cornu Epistolae, siamo di fronte all’opera pittorica forse più importante della raccolta, collocata sull’altare sacro alla Madonna della Mercede. Qui possiamo ammirare una splendida Madonna col Bambino fra San Giovanni Battista e San Sebastiano datata al 1533 e attribuita a Fra Bartolomeo dalla Porta o più verosimilmente a Michele Bigordi e alla scuola del Ghirlandaio.

Madonna col Bambino fra San Giovanni Battista e San Sebastiano – Bartolomeo dalla Porta, 1533

Qui come sull’altare opposto le basi delle colonne conservano gli stemmi dei patroni che ebbero in cura l’altare, entrambi realizzati nella brillante cromia della terracotta invetriata e appartenenti alle famiglie dei Capponi e degli Stefanelli.

Altare della Mercede – Stemma della famiglia Stefanelli

Altare della Mercede – Stemma dei Capponi

Sulla stessa parete, ai lati dell’altare, ancora due opere pittoriche di pregio. A sinistra, proveniente da Santa Maria a Rostolena, una notevole Madonna col Bambino e San Giovannino del XVI secolo e a destra un Ecce Homo di Guido Reni (0,75 x 0,60), XVII secolo.

Madonna col Bambino e San Giovannino – Sec XVI, da Santa Maria a Rostolena

Ecce Homo – Guido Reni, Sec XVII

Dal 1712 si conservano in chiesa i Corpi dei SS. Martiri Prospero e Cristoforo, da sempre simbolo di devozione per il popolo di Vicchio ed ai quali in passato si ricorreva spesso per ottenere intercessione, specie nei momenti di pestilenze e calamità naturali.

Scheda e foto di Massimo Certini

© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – marzo 2020