BORGO SAN LORENZO – Virginia Margheri, di Borgo San Lorenzo, si è laureata qualche mese fa Laurea in Scienze Storiche, indirizzo Storia Medievale, con una tesi sulla Compagnia del SS. Sacramento di Borgo San Lorenzo, nota anche come Compagnia dei Neri. Una ricerca molto interessante, tanto che abbiamo chiesto alla giovane dottoressa di preparare una sintesi del suo studio. Eccolo.

Tutti noi viviamo in una realtà in cui la presenza e l’attività delle associazioni è preziosa e indispensabile per la comunità. Ci sorprenderà pensare che una di queste in particolare, dalla seconda metà del 1300 (seppur con una interruzione di 65 anni), è presente e viva a Borgo San Lorenzo: la Compagnia del SS. Sacramento soprannominata de’ Neri. Si tratta di una specifica tipologia di associazione, una “confraternita” o “compagnia” appunto, con finalità di accompagnamento liturgico e di custodia del crocifisso ligneo trecentesco al quale sono stati attribuiti nel corso del tempo fatti miracolosi. Oggi la Compagnia del SS. Sacramento conta 295 iscritti (132 uomini e 163 donne) dei quali sono realmente attivi nelle diverse attività 36 persone: 21 uomini e 15 donne. L’antenata medievale della compagnia attuale è stata la Compagnia del Corpus Domini, sorta nella seconda metà del XIV secolo. Lo studio della sua storia è stato l’oggetto della mia tesi di laurea che è liberamente consultabile, per chi volesse, presso la biblioteca comunale di Borgo San Lorenzo. Cercherò brevemente di presentare alcuni aspetti: la storia delle origini, il SS. Crocifisso, la storia moderna e contemporanea, il Libro dei Capitoli, la presenza femminile e una comparazione con altre due compagnie del contado fiorentino.

LA STORIA DELLE ORIGINI

Un testo indispensabile per iniziare la mia ricerca è stato “L’Oratorio del SS. Crocifisso dei Miracoli e la Compagnia del Corpus Domini detta de’ Neri a Borgo San Lorenzo” del prof. Pinelli. Esistono anche diversi volumi che riportano notizie basate sulla “tradizione” in base alla quale la Compagnia del Corpus Domini di Borgo San Lorenzo avrebbe avuto origine da una precedente associazione di “battuti” i cui componenti erano dediti alla pratica dell’autoflagellazione, sorta nell’XI o XII secolo sull’onda della predicazione del monaco San Pier Damiani (1007-1072). Questa tradizione non è corretta però dal punto di vista storico, perché se è vero che Pier Damiani approvava la pratica della flagellazione come segno di penitenza, è anche vero che tale pratica rimase a lungo limitata agli ambienti monastici e bisogna aspettare la figura di Raniero Fasani, laico penitente di Perugia, per osservare un revival della pratica flagellante di matrice laica nel 1260, con la successiva fioritura di confraternite disciplinate nelle città italiane centro settentrionali.

Il primo oratorio della Compagnia del Corpus Domini sorse nelle immediate vicinanze del convento di San Francesco di Borgo San Lorenzo (fondato negli anni ’30 del XIII secolo) e probabilmente su un terreno di proprietà dello stesso. Nel foglio 33 v del Libro dei Capitoli della Compagnia del Corpus Domini (datato 1481) leggiamo:

« […] poverella Conpangnia et fraterna della disciplina et ordinata cassa del Corpo di Cristo, la quale è posta nel comune del Borgo a San Lorenço, luogo decto ai frati di Sancto Francesco, fuori del deto Borgo a Sa(n) Lorenço apichata e socto detta chiesa di Sancto Francesco.»

Le più antiche testimonianze documentarie riportate indirettamente e che attestano l’esistenza della Compagnia sono una donazione di beni ad opera di Girolamo Bambi da Vespignano e di una vedova, Madonna Gostanza del fu Nanni, effettuate in un anno imprecisato tra 1377 e 1437. Sulla base di altri indizi è possibile collocare l’origine della Compagnia nella seconda metà del XIV secolo, probabilmente era già in essere prima della famosa peste nera del 1348.

IL SANTISSIMO CROCIFISSO

In che modo la Compagnia del Corpus Domini giunse in possesso della scultura lignea dell’oggi noto SS. Crocifisso? Secondo la “tradizione” un gruppo di pellegrini tedeschi in viaggio verso Roma per il giubileo del 1400 lo avrebbe lasciato alla confraternita a causa del sopraggiungere di un’epidemia di peste. Questo fatto determinò la dispersione del gruppo di pellegrini che in parte morirono e in parte si dettero alla fuga per sfuggire al contagio, lasciando presso i battuti l’immagine del Cristo Crocifisso che usavano portare durante il viaggio in testa alla processione. Il Crocifisso giunto così presso i Battuti divenne oggetto di devozione da parte dei borghigiani, che gli attribuirono l’intercessione per la fine della peste e numerosi altri miracoli successivi. Per come ci vengono narrati i fatti dalla tradizione possiamo collegare questo passaggio di pellegrini al movimento dei Bianchi del 1399, uno degli ultimi grandi movimenti penitenziali del Medioevo, il quale originatosi dal Piemonte si diffuse in Italia fino ad esaurirsi a Roma. I penitenti Bianchi avevano come obiettivo quello di invitare alla pace, al perdono e alla penitenza i governi signorili, i poteri comunali delle città italiane e la popolazione. Più dubbi rimangono sulla suddetta provenienza “tedesca” dei pellegrini riportata dalla tradizione: si tratta probabilmente di un modo per dire che essi venivano da lontano, dal nord Italia appunto.

LA STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

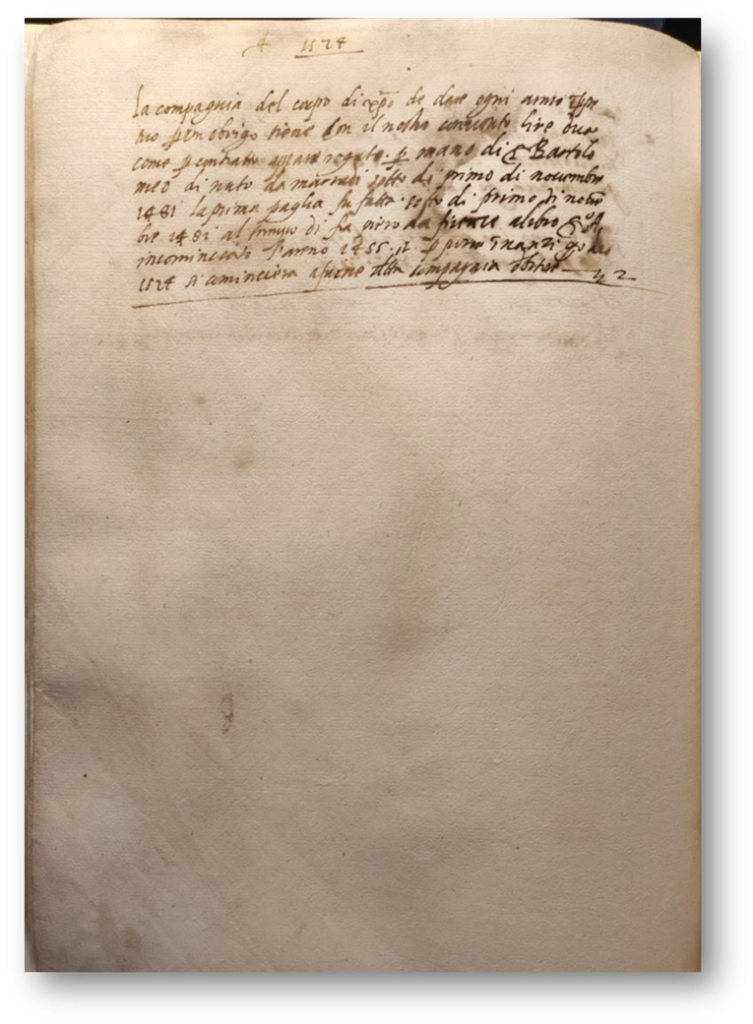

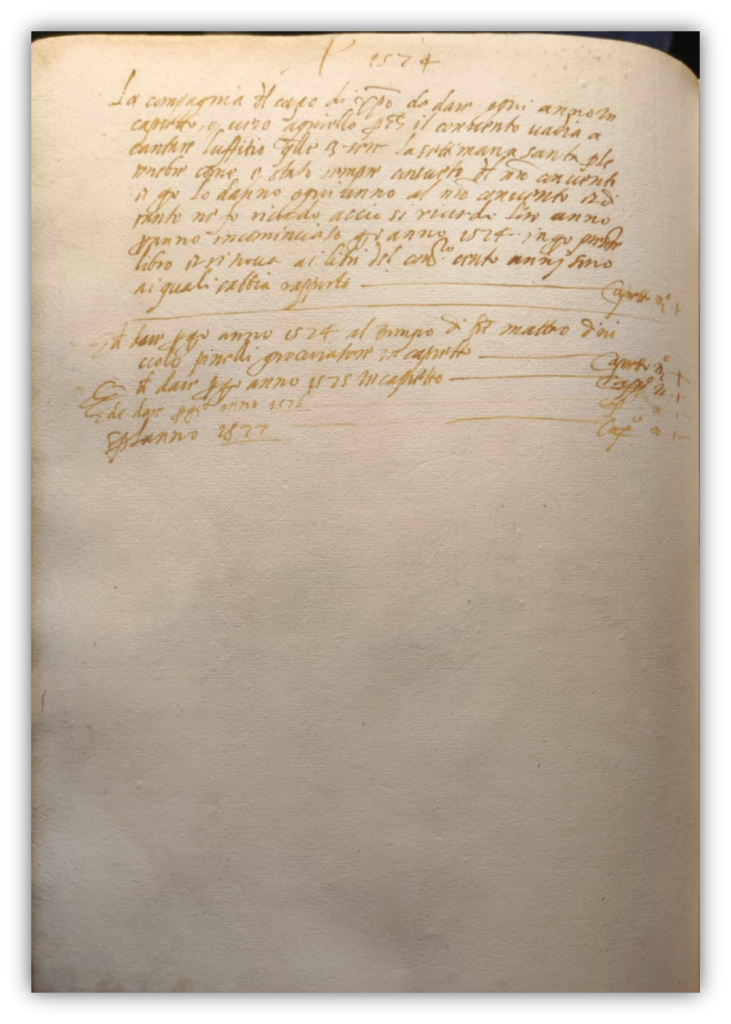

La confraternita era autonoma rispetto alla gestione ecclesiastica, ma manteneva comunque legami molto stretti con i vicini frati francescani. Ad esempio secondo un atto rogato da ser Bartolomeo di Nuto da Marradi, il giorno 1 novembre 1481, la Compagnia era tenuta a pagare due lire ai frati ogni anno, una sorta di tassa di affitto, perché proprio su terreni di proprietà del convento di San Francesco era sorto l’oratorio della confraternita. Dal 1524 dovevano essere pagate 4 lire. Era altresì tenuta a fornire ogni anno ai frati del convento un capretto o un agnello per la settimana santa come segno di ringraziamento per la celebrazione delle messe (“vadia a cantar l’uffitio” come si legge nel documento. Vedi foto sottostanti). Un aspetto interessante che non è presente in modo specifico nei Capitoli del 1481, ma che deve aver avuto inizio piuttosto precocemente riguarda le doti che ogni anno venivano assegnate a fanciulle meritevoli, imparentate con i confratelli della Compagnia stessa. La prima traccia documentata di questa abitudine risale al 9 aprile 1581, quando si estraggono gli uomini che devono scegliere la ragazza a cui assegnare la dote, tratta dal lascito di Giovanbattista di Michele Cocchi:

« Ricordo oggi questo dì 9 di aprile (1581) degli uomini chiamati per eleggere una fanciulla per la dota del lascio della buona memoria di Giovanbattista di Michele Cocchi.» ACCD, Libro di ricordi, 1498-1618, f. 23 v.

Sappiamo che alla fine del XVII secolo la Compagnia del Corpus Domini contava circa 800 iscritti, cifra più che considerevole. Ne fanno parte anche i membri delle più autorevoli famiglie borghigiane: Ubaldini, Della Casa, Falcucci, Da Rabatta, Pecori eccetera. Il 4 settembre 1704, per decreto dell’arcivescovo fiorentino Tommaso della Gherardesca, la statua lignea del SS. Crocifisso viene riconosciuta essere taumaturgica, tanto che la Compagnia è chiamata “del SS. Crocifisso dei Miracoli”, denominazione con cui è maggiormente nota oggi.

Nel XVIII secolo la confraternita deve aver vissuto il momento di massimo splendore e dall’esame del “Libro degli iscritti” tra il 1718 e il 1722 risulta che i confratelli erano in numero di circa 580! Nel 1710 deliberano la costruzione di una nuova chiesa che li impegna per tutto il corso del secolo: la chiesa del SS. Crocifisso. Dopo il compimento del nuovo oratorio nel luglio 1743, la storia plurisecolare della Compagnia del Corpus Domini viene bruscamente interrotta: il 21 marzo 1785 Pietro Leopoldo emana un motuproprio con il quale decreta la soppressione di tutte le confraternite esistenti nel Granducato di Toscana con poche eccezioni. Così la Compagnia del Corpus Domini viene sciolta. Dopo 69 anni spunterà un nuovo germoglio che raccoglierà l’eredità passata: la Compagnia del SS. Sacramento sotto il titolo di San Lorenzo Martire, ovvero la compagnia attualmente nota come “Compagnia del SS. Crocifisso”. Nel 1854 infatti, il vescovo di Firenze Ferdinando Minucci ne approva le Costituzioni ancora attualmente in vigore (nonostante gli adattamenti richiesti nella pratica per il trascorrere del tempo, come spiegato dal governatore Alfredo Macchioni). Rispetto alla Compagnia del Corpus Domini in cui rilevante era l’aspetto penitenziale manifestato con la pratica di autoflagellazione personale secondo momenti stabiliti, nella Compagnia del SS. Sacramento si viene a perdere questa caratteristica e si sceglie il colore bianco per la cappa dei confratelli. Sempre le Costituzioni del 1854 stabiliscono che il Pievano di Borgo San Lorenzo diventi il “correttore”, ovvero la figura di riferimento spirituale alla quale la confraternita deve riferirsi.

IL LIBRO DEI CAPITOLI DELLA COMPAGNIA DEL CORPUS DOMINI

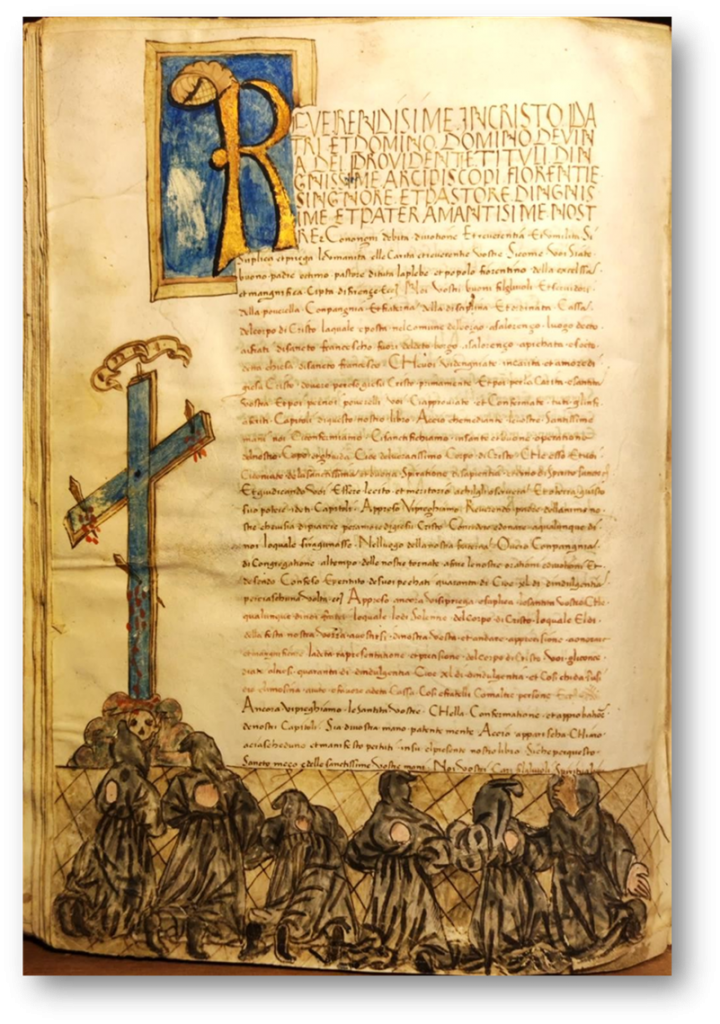

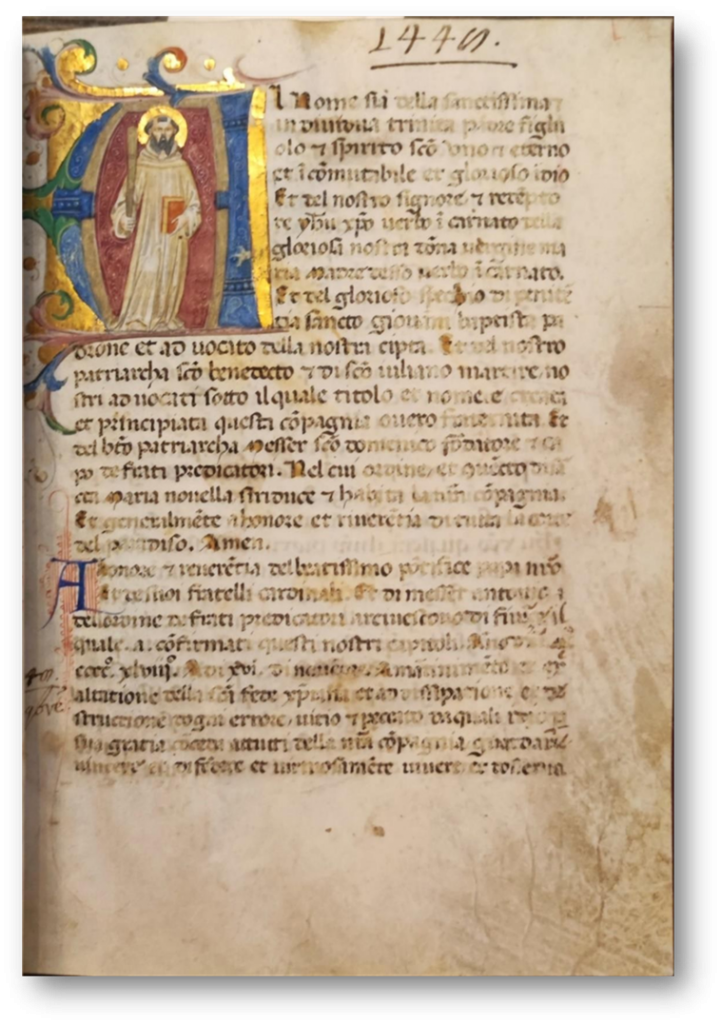

Questo prezioso documento è custodito presso l’Archivio di Stato di Firenze e risale al 1481. Fornisce informazioni circa la vita e l’organizzazione interna della confraternita e ne costituisce il testo normativo fondamentale fino al 1712, momento in cui vengono redatti nuovi Capitoli. Ho avuto la possibilità di consultarlo grazie a un permesso speciale, perché normalmente non è visibile ed è tenuto in un armadio di sicurezza. Nelle foto sottostanti potete ammirare la bellezza estetica del manoscritto, il quale presenta due miniature principali: frontespizio e foglio 33v. Per la descrizione approfondita del manoscritto sarà utile visionare la tesi alla sezione “Descrizione codicologica”. Il testo si articola in un Proemio e in 38 capitoli. Nel Proemio e lungo tutto il testo ci sono frequenti riferimenti alla Sacra Scrittura, in particolare al Vangelo, a San Pietro, a San Paolo, a Sant’Agostino, a San Gregorio, a San Cipriano e a San Severino Boezio. I passi scritturali vengono sempre enunciati prima in latino e poi in volgare. Chi potrebbe essere l’autore di questo testo? Vista la cultura alta che egli dimostra di possedere potrebbe trattarsi di un notaio o di un frate del convento di San Francesco di Borgo San Lorenzo. In ogni caso si tratta di una persona che conosce la Compagnia dall’interno e probabilmente ne fa parte, perché si rivolge in modo colloquiale e fraterno ai confratelli che devono leggere il testo. Riporto di seguito la trascrizione di una parte del capitolo XXVI, per dare un’idea del contenuto e del linguaggio utilizzato:

- CAPPITOLO VIGIESIMO SEXTO: Dell’onesta et buona et sancta vita et de buoni costumi i quali noi dobbiamo tenere et avere in noi fratei. Capitolo XXVI⁰. ELECTI ENIM SIC AD BONA TENDUNT ut a mala perpretanda non redent ec(etera). Dice el nostro morale Sancto Gregorio chome ch’el gli electi di Dio debbono atendere a fare bene in tal modo # f. 22 r che de non ritornino nel pechato, ma e non si fa pure Saten de a fare male et multiplichare ne pechati. Et per questo oservare et mantenere volgliamo et ordiniamo che ciascheduno della nostra Conpangnia venerabile et sancta debbi altuto prima et prencipalmente oservare et chomandamenti di Dio e l’altre ordinationi di Sancta Madre Chiessa et masimamente udire la sancta messa la domenicha, il dì dele feste comandate, el gli altri dì se ppuo`. […] –

Il testo integrale della trascrizione è presente nella tesi dove è spiegato il significato dei simboli e i criteri che ho utilizzato. Ad esempio il simbolo # indica che si è girata la pagina corrispondente nel manoscritto.

« Et per insengna et portino in sula spalla dirita la insengna del corpo di Cristo, cioè un chalice con una ostia di sopra […] »

LA PRESENZA DELLE DONNE E UNA COMPARAZIONE CON ALTRE DUE COMPAGNIE DEL CONTADO FIORENTINO

I PARTE

Un aspetto particolarmente interessante sul quale mi sono soffermata è quello della presenza femminile nelle confraternite. Anche se generalmente le donne ne facevano parte, basti pensare a confraternite con grande finalità caritativa, come quelle di Misericordia (famoso è il caso della Misericordia Maggiore di Bergamo nella quale è stata rilevata la presenza di più di 1700 donne grazie al registro delle iscritte), all’interno delle confraternite disciplinate, come è il caso della Compagnia del Corpus Domini di Borgo San Lorenzo, la presenza delle donne non è per nulla scontata. Si riteneva infatti la pratica penitenziale del “fare disciplina” cioè della flagellazione personale più adatta agli uomini, proprio per imitazione della persona di Cristo. Dove è possibile ricavare informazioni circa la loro presenza all’interno di queste specifiche confraternite, dobbiamo tenere in considerazione il fatto che il loro ruolo era soprattutto quello di poter pregare, non esercitavano “il fare disciplina” se non privatamente e non potevano né partecipare alle votazioni per eleggere gli ufficiali della compagnia, né ricoprire loro stesse questi incarichi se non in casi particolari (l’esempio è quello di compagnie femminili, dipendenti da confraternite maschili, in cui il ruolo di capo della compagnia era svolto da una donna, chiamata in genere nel Veneto “gastalda” o “degana”, a Roma “prioressa”, altrove “ministra”, “governatrice”, “guardiana”).

Leggendo il Libro dei Capitoli della Compagnia del Corpus Domini vediamo che il capitolo XI ci rivela un’informazione preziosa, perché prescrive l’obbligo di suffragare con messe le anime dei defunti della Compagnia, tra i quali risultano essere presenti anche alcune donne:

«[…] per l’anima di coloro i quali hanno facto et che fanno alchun bene et alcuna limosina alla nostra Conpangnia et generalmente per tute l’anime che sono al purgatorio et masimamente di chi fusse stato di nostra Conpangnia et d’uomeni et donne.»

Non possiamo ricavare ulteriori informazioni sui loro compiti da questo testo. Altre osservazioni possiamo farle guardando i Capitoli rinnovati approvati nel 1716 e un registro, lo “Specchietto delle sorelle iscritte” dal 1682 fino al 1716. I Capitoli riformati del 1716 non recano più alcun riferimento alla “disciplina” e parlano chiaramente di “sorelle”.

Possiamo leggere così nel capitolo XVIII:

«[…] E perche´ si trova buona la consuetudine antichisima d’aggregare qual si voglia onesta Donna per Sorella di nostra Compagnia, purché chieda al Provveditore d’esere descritta e paghi al Camarlingo nel medesimo tempo soldi cinque ammettendola alla partecipazione d’ongni bene spirituale di detta nostra Compagnia, con obbligo di far celebrare una mesa per l’anima sua subito seguita la di lei morte, purche´ abbia puntualmente pagato ogn’anno soldi cinque al Camarlingo o sia da suoi eredi saldato il debito135 che ci avesse di tali paghe e non altrimenti si conferma la medesima, dando facoltà al predetto Provveditore di descriverla senz’altro partito, tenendone un Catalogo a parte dove l’imposterà creditora e debitora respettivamente di soldi cinque l’anno[…]. Seguendo la di lei morte, non avendo debito, sia il cadavere condotto alla sepoltura dalla nostra venerabil Compagnia nella medesima forma che vien disposto per i Fratelli defunti non debitori […].»

Lo “Specchietto delle sorelle iscritte” presente nell’archivio della Compagnia ci restituisce invece una consistente lista matricolare: ben 542 iscritte tra 1600 e 1700!

Per quanto riguarda la Compagnia del SS. Sacramento, erede postuma della Compagnia del Corpus Domini, vediamo che le Costituzioni approvate nel 1854 hanno previsto la possibilità per le donne di ricoprire il ruolo di “infermiere”, cioè di visitatrici degli infermi della Compagnia. Stando alle medesime Costituzioni non era permesso che votassero per eleggere gli ufficiali principali. Oggi secondo la volontà dell’attuale governatore Alfredo Macchioni anche le donne posso partecipare alle votazioni per decisioni inerenti la Compagnia, dunque la regola è stata modificata per dare il giusto valore alla loro presenza.

II PARTE

Nell’ultima parte della ricerca ho confrontato i Capitoli della Compagnia del Corpus Domini di Borgo con quelli di altre due compagnie di area fiorentina, la Compagnia di San Benedetto Bianco e la Compagnia del Corpus Domini di Campi Bisenzio, per provare a fare ulteriori considerazioni. Si tratta in tutti e tre i casi di confraternite di disciplina.

I Capitoli della Compagnia di San Benedetto Bianco si trovano nell’archivio parrocchiale della chiesa di Santa Lucia sul Prato (APSLSP), poiché questa chiesa è stata l’ultima sede di questa confraternita dove i confratelli arrivarono nel 1942. Sappiamo che la soppressione ufficiale di tale compagnia per mancanza di iscritti è arrivata in anni molto recenti, nel 2013, da parte del cardinale Betori. Tale confraternita disciplinata è stata fondata il 15 agosto 1357 da Giovanni Michi, Dino di Turino e Franciescho di ser Feo ed ha avuto come sede iniziale il monastero di San Salvadore di Camaldoli a Firenze. In seguito si è trasferita nella cappella di San Jacopo in Santo Spirito e nel 1384 in Santa Maria Novella. Proprio i domenicani sono stati scelti come “correttori” della Compagnia. Nel 1600 ha assunto un’importanza sempre maggiore, tanto che molti membri della corte granducale toscana hanno desiderato esserne iscritti. San Benedetto Bianco è una tra le poche confraternite fiorentine a non essere stata soppressa da Pietro Leopoldo nel 1785 per il suo prestigio e le sue attività caritative di sepoltura dei morti e di cura dei malati. Le similitudini con la Compagnia del Corpus Domini sono molte sia per quanto riguarda l’aspetto caritativo e penitenziale, sia per quanto riguarda la struttura dei vari ruoli all’interno della confraternita. In San Benedetto Bianco però le donne risultano completamente assenti. Una possibile spiegazione potrebbe essere data dal fatto che in questa confraternita viene mantenuto un forte carattere penitenziale attraverso la pratica del “fare disciplina” fino ai Capitoli del 1880.

La Compagnia del Corpus Domini che si riuniva nella Pieve di Santo Stefano a Campi Bisenzio conserva i suoi libri dei Capitoli presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (sono datati 1449 e sottoscritti dall’arcivescovo di Firenze Antonino Pierozzi). Questa confraternita risale al 1397 ed ha come caratteristica quella di annoverare anche sacerdoti al suo interno. Questi ultimi sono esenti dal pagamento delle tasse e hanno come compito quello di celebrare le messe per la compagnia. La struttura e l’organizzazione interna è anch’essa piuttosto simile alla Compagnia del Corpus Domini di Borgo, a parte alcune variazioni come la durata degli incarichi, ma la cosa più interessante è che anche qui troviamo un riferimento alla presenza femminile. Il capitolo XV recita così:

«Che si faccia uno libro per iscrivere l’entrata e ll’uscita. E i(n) questo libro si scriva gl’uomini e lle do(n)ne della compagnia. Cap(ito)lo XV. Ancora ordiniamo che questo cotale ordi|ne sia nella co(n)gregatione predecta. Imprima che s’abbia uno libro dove si scriva tute l’entrate e uscite e spese fatte per la no(st)ra conpagnia e questo libro tenga il camarlingo di detta compagnia: et in questo presente libro vogliamo si scriva tucti coloro che ssono al presente, cioe` gli uomini in q(ue)sta co(m)pagnia; e uno altro libro di per se´ che vi si scriva tutte le donne che sara(n)no in detta società, acciò che per ciascuno si possa vedere ordinatam(en)te gli ordini e modi gli quali per noi sono diterminati e pigliarne exe(m)plo fructuoso e buono.»

Non solo le donne sono presenti, ma si prescrive anche la volontà di registrarle in un apposito libro, disposizione non scontata.

Probabilmente le compagnie dedicate al Corpus Domini/Santissimo Sacramento contemplano senza problemi la presenza femminile, proprio perché incentrate sul culto eucaristico. Aumenteranno di numero a partire dall’età moderna sull’onda della Controriforma cattolica; viceversa dove l’accento è posto in modo forte sul “fare disciplina”, come nel caso di San Benedetto Bianco, le donne risultano una presenza impropria e quindi tendenzialmente assenti.

ACRONIMI NOTE AL TESTO

ASF = Archivio di Stato di Firenze

AAF = Archivio Arcivescovile di Firenze

ACCD = Archivio Compagnia del Corpus Domini, situato presso Chiesa SS. Crocifisso a Borgo San Lorenzo

BNCF = Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

APSLSP = Archivio parrocchiale Santa Lucia sul Prato

CONCLUSIONE

La storia della Compagnia de’ Neri ha davvero attraversato il tempo e questo è ancora più sorprendente se si considera la rarità di casi simili che possono vantare una certa continuità storica con l’età medievale/moderna e una reale attività ancora in essere. Là dove la società attuale tende all’individualismo e alla frammentazione, le associazioni ci ricordano l’importanza di fare ed essere comunità di persone.

Un saluto e un ringraziamento a tutti i lettori,

Virginia Margheri

[divider scroll_text=”NOTE“]

- Memorie storiche del Crocifisso de’ Miracoli del Borgo San Lorenzo in Mugello, Firenze, 1838, p. 8; L. CHINI, Storia antica e moderna del Mugello, prima ed. Firenze (1875), Roma, ristampa 1969, vol II, p. 112; V. MESSERI, Quadro del Bezzuoli nell’Oratorio de’ Neri al Borgo San Lorenzo, Borgo San Lorenzo, 1910, p.10; F. NICCOLAI, Guida del Mugello e della Valdisieve, prima ed. Borgo San Lorenzo 1914, Roma, ristampa 1974, p. 436; C. C. CALZOLAI, Borgo San Lorenzo nel Mugello, Firenze, 1974, pp. 29-72.

-

Capitoli Compagnia del Corpus Domini di Borgo San Lorenzo (1481), ASF, Capitoli delle compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo, n⁰158. Si tratta di un testo di fondamentale importanza che ci documenta l’organizzazione interna della Compagnia, i ruoli e le attività dei confratelli.

-

Questo documento è citato in Memorie Storiche, cit., p. 43, nota 10. Si trovava nella raccolta dei contratti delle Gabelle (lib. E,25-92) tra gli atti rogati dal notaio Doge di Ser Talduccio tra il 1377 e il 1437. Tale documento risulta ad oggi disperso e quindi non è stato possibile leggerne direttamente il contenuto e verificarne la cronologia.

-

Memorie Storiche, cit., pp. 20-21; si citano il terremoto del 1542 che risparmiò la terra di Borgo, le inondazioni del settembre 1557, febbraio 1561, novembre 1579 e 1582, la siccita` del 1799. Anche la cessazione della peste degli anni 1633-34 fu attribuita all’intercessione del SS. Crocifisso; nel Libro dei sagrestani (ACCD, Libro dei sagrestani 1601-1641, f. 254 r) si può leggere la seguente annotazione sotto il 12 settembre 1634: «cessò la peste con l’aiuto di Dio e della Gloriosa Vergine Maria al Borgho a S. Lorenzo e di quello benedetto Crocifisso de’ miracholi che ci con(ces)se tale galzia per sua pietta` e misericordia e di S. Roccho.»

-

ASF, Capitoli Compagnia del Corpus Domini di Borgo San Lorenzo (1481), Capitoli delle compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo, n⁰158.

-

Con questo termine si intende la lingua parlata dalle persone in una certa area italiana e poi anche per scritta soprattutto nel Basso Medioevo. Basti pensare alla Commedia di Dante, scritta appunto in volgare fiorentino.

-

ASF, Capitoli Compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo, n⁰ 847.

-

ACCD, Specchietto delle Sorelle sino al Anno 1716.

© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – agosto 2024

1 commento

Vivissimi complimenti alla Dottoressa Virginia Margheri, è stato un piacere leggere questo sunto della sua tesi e mi auguro di poterla leggere per intero.

Aggiungo una considerazione: dispiace che la citata Compagnia di San Benedetto Bianco, passata indenne attraverso le soppressioni, si sia sciolta per mancanza di confratelli!