BORGO SAN LORENZO – Nel novembre 2018 la pittrice Marta Morolli ha esposto nel Palazzo comunale di Borgo San Lorenzo la mostra “Fronte Interno” (articolo qui).

BORGO SAN LORENZO – Nel novembre 2018 la pittrice Marta Morolli ha esposto nel Palazzo comunale di Borgo San Lorenzo la mostra “Fronte Interno” (articolo qui).

Riportiamo l’introduzione dell’autrice e una nota critico-esplicativa di Robi Pistolozzi.

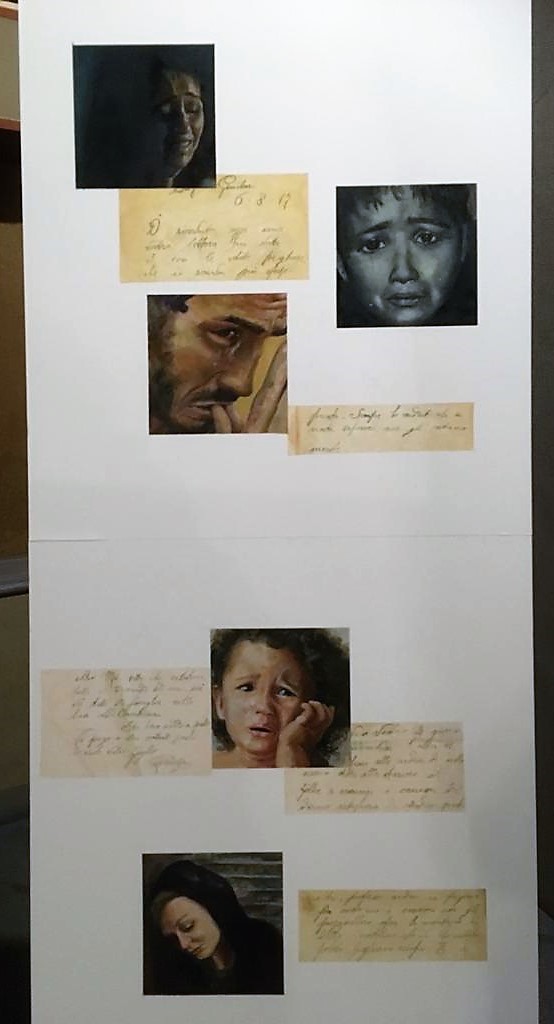

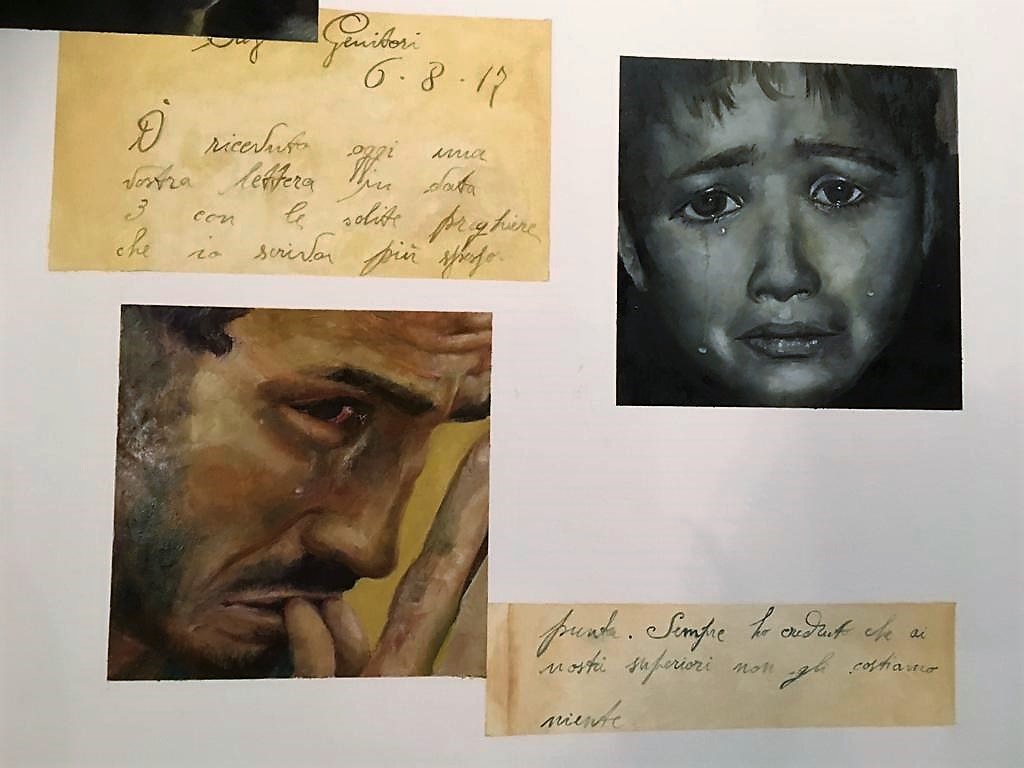

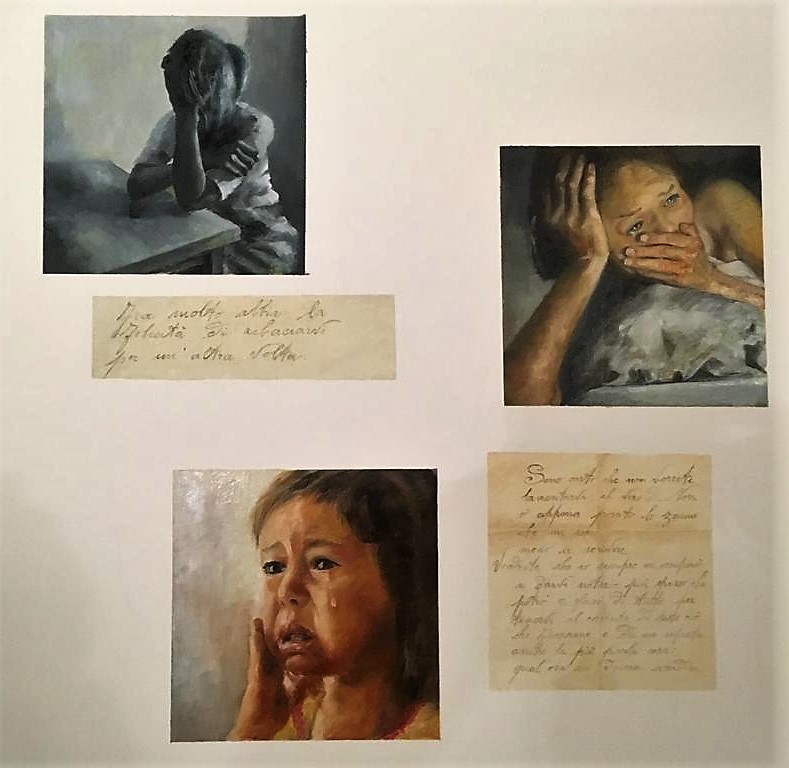

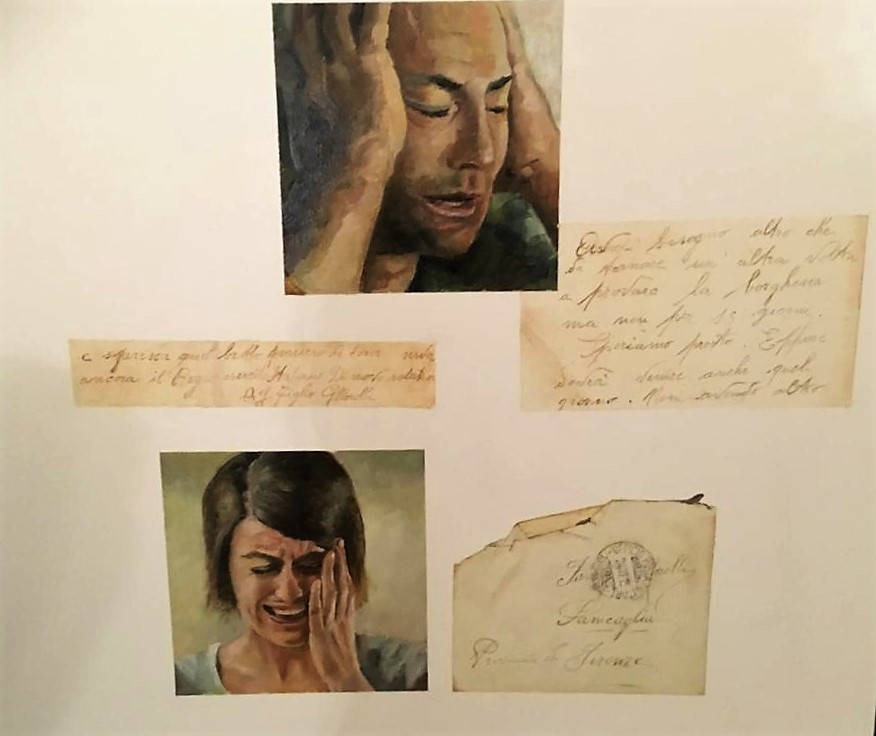

Con questo lavoro ho voluto evidenziare quello che rimase dopo il 4 novembre 1918 nelle comuni famiglie dei nostri paesi: tanto dolore, tristezza, povertà, qualche lettera dal fronte per ricordare un caro che non torna o un grave pericolo scampato. Affronto il tema partendo dalla piccola realtà del mio piccolo paese, Panicaglia, in cui ci furono venticinque morti. Parlo di “morti” e non di “caduti” poiché quest’ultima parola mi dà l’idea che indichi un qualcosa che succede abbastanza casualmente, senza una responsabilità certa, quando invece sappiamo che, per volontà di pochi, fu sterminata gran parte della gioventù mondiale. Educatamente si cerca di utilizzare sostantivi ed espressioniche ci tranquillizzino, ma in guerra non si cade dal sonno, non si inciampa in qualcosa e allora si cade; si viene uccisi, ammazzati da un odio che non ci appartiene. Siamo costretti a difenderci da, e offendere un nemico che dobbiamo odiare, che diventa nostro avversario perché sta al di là di quella riga, in quella terra che vogliamo noi.

Con questo lavoro ho voluto evidenziare quello che rimase dopo il 4 novembre 1918 nelle comuni famiglie dei nostri paesi: tanto dolore, tristezza, povertà, qualche lettera dal fronte per ricordare un caro che non torna o un grave pericolo scampato. Affronto il tema partendo dalla piccola realtà del mio piccolo paese, Panicaglia, in cui ci furono venticinque morti. Parlo di “morti” e non di “caduti” poiché quest’ultima parola mi dà l’idea che indichi un qualcosa che succede abbastanza casualmente, senza una responsabilità certa, quando invece sappiamo che, per volontà di pochi, fu sterminata gran parte della gioventù mondiale. Educatamente si cerca di utilizzare sostantivi ed espressioniche ci tranquillizzino, ma in guerra non si cade dal sonno, non si inciampa in qualcosa e allora si cade; si viene uccisi, ammazzati da un odio che non ci appartiene. Siamo costretti a difenderci da, e offendere un nemico che dobbiamo odiare, che diventa nostro avversario perché sta al di là di quella riga, in quella terra che vogliamo noi.

In questi pannelli ci sono venticinque finestre per indicare i vuoti lasciati da ognuno di loro. Simboleggiano i familiari sofferenti seppelliti dal dolore, dato che ogni pannello ha le misure di una tomba. Sono raggruppati poiché nella realtà non esiste una tomba per ogni giovane morto; ci sono anche coloro che non stati ricomposti o identificati, quindi sepolti in fosse comuni. Sono lutti personali, familiari ma anche allargati a quei piccoli paesi in cui c’era comunità.

Da bambina non avevo idea se questa guerra fosse stata vinta o persa; ricordo di aver sentito in famiglia che, comunque vada, la guerra è una sconfitta, non c’è nulla di buono e niente di buono può derivarne. So di essere grata a questo sentimento che ho respirato in casa, in particolare dalle parole dei miei due nonni che avevano vissuto la terribile esperienza. Di uno conservo pochi racconti, perché non era facile parlare di certi fatti, e alcune lettere scritte a casa. Lettere che non hanno niente di retorico e di eroico, servivano solo a tranquillizzare la famiglia, a sdrammatizzare le notizie che arrivavano dai giornali ed allarmavano quei poveri cuori sospesi. Lettere che ci danno l’idea di quanto si sprecava di quei poveri ragazzi

Di entrambi i nonni ho conosciuto la sincera avversione per questo orrore e ne sono orgogliosa. Orgogliosa di quando uno di loro, alla domanda di mia sorella : “Nonno hai mai dovuto sparare a qualcuno?”, rispose “GRAZIE A DIO, NO!”

Marta Morolli

“Io resterò vivo finché …”

“Guerra di trincea” è stata definita. Questo termine che localizza lo spazio dei campi di battaglia della Grande guerra, può apparire insufficiente a definire la grandiosità di quell’immane sciagura che attraversò l’Europa tra il 1914 e il 1918. Ai “Ragazzi del ‘99” , combattenti sulle linee del fronte dal ’17, sono state intitolate vie e piazze d’Italia, erano l’ultimo retaggio umano, i più giovani di età, i più inesperti e i meno equipaggiati di uno stato di guerra che agonizzava ormai da diversi anni per disfatte memorabili, intervallate da avanzate vittoriose a passo d’uomo.

Le responsabilità dello scoppio di un tale conflitto, tutt’oggi mosso da sforzi contrapposti nell’individuare la colpevolezza nei campi avversi, non ha portato a conclusioni convincenti.

Un’impostazione che rivela alla fine la verità sulle sue cause: una diffidenza reciproca che sfociò in nazionalismi esasperati, desiderosi di assumere ruoli prevaricanti di superpotenze ed assieme, inesistenti o, per lo più, debolissime mediazioni diplomatiche di pace, annegate in azioni di rivendicazione territoriale ed imprevedibili eccidi, incitati dal bisogno di un’autodeterminatezza dei popoli contro sopraffazioni irreggimentate vecchie e nuove.

Il fatto è che, ad ogni latitudine e contrada, in una guerra di quella portata, come del resto in ogni guerra, il dolore non è mai cosa astratta ma materia tangibile, materia che cresce e si nutre dell’aria stessa, intrisa di lacrime ed echi di pianto, che attraversa luoghi e confini contesi, diventando, per la sua natura di neutralità, l’unica forma di espressione comune in ogni lingua.

La Grande guerra è stata teatro di tanti primati e situazioni uniche: l’ecatombe di milioni di vittime in un tipo di conflitto quasi statico e trincerato, dove lo spirito del soldato era condannato a perseguire virtù gregarie come resistere alla fatica e agli stenti e pazientare, fino a quell’atto di obbedienza che lo incitava a fulminee incursioni sotto il fuoco nemico. Uno di questi primati è stato certamente la creazione del “soldato massa” da parte dei dirigenti militari, per i quali il materiale umano era uno strumento nell’ordine dei grandi numeri da pianificare, dirigere,

controllare. Il “soldato massa” era spogliato della sua unicità fino ad una pericolosa perdita morale d’identità che i giovani fanti cercavano, con sforzi notevoli, di contrastare con i pochi mezzi loro concessi. Uno, importantissimo, era lo scrivere lettere a casa e poterne ricevere.

Non solo il bisogno di sapere stralci di verità alimentava il flusso continuo di corrispondenza tra militari e civili, ma anche la necessità di ri-collegarsi alle proprie origini, per non disperdere la memoria di se stessi e mantenerla, attraverso i resoconti della propria vita in battaglia e i racconti sul dipanarsi della quotidianità dei propri cari, stravolta anch’essa dalle privazioni più varie. Un altro aspetto di quella inesauribile corrispondenza, fu quello di creare un organizzato protocollo di censura che investiva ogni livello di alfabetizzazione. Il bloccare con poca discrezionalità le esposizioni troppo veritiere sui fatti cruenti, o troppo pessimistiche, faceva parte di un piano di

propaganda ottimista che andava preservata, affinché contribuisse a tenere alto lo spirito di sacrificio delle truppe. Ecco che dalle parti venivano adottati piccoli trucchi e astuzie che presero corpo, l’uso di nomignoli privati, codici spesso ripetuti, tutto filtrato dal timore di una censura troppo rigida. Il desiderio che la propria lettera potesse arrivare a buon fine era molto forte, importante quanto il suo contenuto e a volte di più.

Nel centenario della fine del primo conflitto mondiale, le testimonianze scritte tramandate, possono essere un potente motivo di riflessione critica e di crescita per le odierne generazioni, tanto più per coloro che hanno annoverato in famiglia tali esperienze. Così è stato per l’autrice dei cinque pannelli esposti nella Casa Comunale di Borgo San Lorenzo dal 10 novembre 2018 in una sorprendente Mostra intitolata: “Fronte Interno”. L’artista Marta Morolli è stata negli anni attenta ascoltatrice e lettrice dei racconti e delle missive dei propri nonni, che combatterono e furono testimoni loro malgrado di quell’orrore. Si sa che le reazioni postume nel rivivere i ricordi di guerra attraverso la narrazione, erano le più diverse. Per molti si dimostrava intollerabile, per altri la condivisione in famiglia e nella comunità poteva essere liberatorio e un monito, contro le umane ingiustizie e le sue terribili conseguenze dato che, con il senno di poi, qualsiasi conflitto, per chi lo ha vissuto davvero, appare senza senso.

Del nonno paterno Marta ha potuto avere molte notizie. Classe 1893, militare in attesa di congedo quando l’Italia entrò in guerra nel 1915, venne inviato a Feltre e poi combatté nella zona di Borgo Valsugana e altopiano di Asiago. Nel giugno del 1918 a Monte Forno, il caso fortuito (o una mano divina) permisero che si salvasse, grazie ad un plico di documenti che aveva nella giacca all’altezza del cuore e che frenò l’ingresso di un proiettile. Restò comunque ferito e dopo il periodo di ospedalizzazione, venne ricollocato d’istanza nel servizio aereo postale.

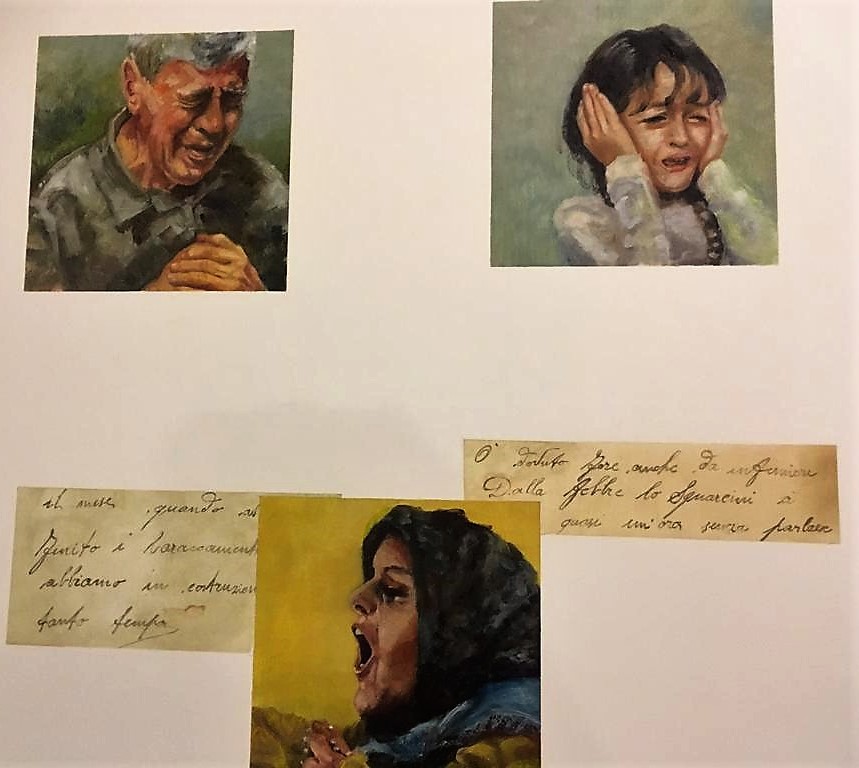

Fatalmente quell’incarico si riaggancia direttamente ai motivi morali che hanno portato Marta alla creazione delle opere esposte. Le parole accompagnano le immagini; alcuni passi delle lettere dei nonni, che essa ha ritenuto significativi, sono stati trascritti proprio dagli originali, con i loro caratteri allungati ed eleganti su una carta dall’aspetto antico. Parole che, anche fossero spogliate del loro intrinseco contenuto, ci appaiono lapidarie perché facenti parte della memoria del “Soldato” a cui i dipinti ci rimandano.

Essa ha voluto ripercorrere quel dolore “materia tangibile” senza età e senza tempo, partendo dalla comunità in cui ha sempre vissuto e che in quel conflitto riportò venticinque morti. In una piccola realtà sociale la guerra non è vissuta solo singolarmente e i morti non appartengono solo ad una famiglia ma a tutta la collettività, tutti si conoscono, si sono frequentati, sono andati alla stessa scuola ed hanno avuto gli stessi maestri. Il “Fronte Interno” è quindi materia di tutti, si allarga e, possiamo affermare, diviene rappresentativo in senso planetario.

I Ritratti, eseguiti con grande e sapiente abilità in tecnica ad olio, di persone anziane, donne, bambini, esprimono, ognuno a suo modo, una disperazione corale. La figurazione dei volti, il primissimo piano come un’inquadratura impietosa, mette a nudo gli stati d’animo e le reazioni di sconforto espresse col pianto, ora aperto e dilagante, ora intimo e attutito dalle mani che coprono il viso in un gesto di cupa afflizione. I pannelli hanno la dimensione di una lapide funeraria nella quale, emblematicamente, si sentono sepolti i familiari del soldato erito, da ogni riquadro il

dolore ne esce ingigantito assieme alle pieghe di un’espressione stravolta, il valore negativo della perdita viene amplificato, ci investe e ci avvolge senza mezze misure in una muta corrispondenza di emozioni.

Eppure, le linee di contorno che marcano i tratti, le sfumature cromatiche tendenti ad un neutro fatto di terre e di blu che evidenziano la condivisione di uno stato drammatico che accomuna tutti in una prossimità evangelica, creano anche un possibile spiraglio di luce su ciò che al momento appare impossibile, ma domani… questa speranza di resurrezione dello spirito sarà reale perché, come un’eco, risuona, si espande e ci parla: “Io resterò vivo, finché al mondo ci sarà qualcuno che mi ricorderà col pianto o la parola”.

Robi Pistolozzi

© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – novembre 2018

1 commento

Pingback: Marta Morolli