MUGELLO – Continua il viaggio di Alessandro Francolini alla scoperta dei funghi del Mugello, delle loro caratteristiche, delle loro varietà. E anche in questa puntata si sofferma sui funghi commestibili che possiamo raccogliere nei nostri boschi.

Prosegue l’elenco delle specie (solo alcune tra le più note) di funghi commestibili e reperibili in Mugello.

Prosegue l’elenco delle specie (solo alcune tra le più note) di funghi commestibili e reperibili in Mugello.

(24) Alcune specie del genere Hygrophorus. Di questo genere abbiamo già incontrato un rappresentante, ottimo commestibile, al capitolo (5) di un precedente articolo, l’Hygrophorus marzuolus detto marzuolo o dormiente. E così come il dormiente è una primizia reperibile all’inizio della “stagione micologica”, vi sono altri Hygrophorus considerati buoni commestibili che sono viceversa rinvenibili verso la fine della stagione perché tipicamente autunnali. Tra questi i più frequentemente raccolti e consumati sono i cosiddetti lardaioli, in particolare Hygrophorus russula (il lardaiolo rosso) e Hygrophorus penarioides (il lardaiolo bianco). Facilmente riconoscibile il lardaiolo rosso: habitat presso latifoglie, soprattutto querce; cappello macchiato di rossiccio su fondo biancastro; carne compatta e consistente, bianca, dal sapore nullo o leggermente amarognolo; lamelle relativamente fitte (le più fitte tra tutti gli Hygrophorus) e di colore da biancastro a bianco-carnicino a maturità. La cuticola del cappello è, soprattutto a tempo umido (cioè molto spesso, visto il periodo di fruttificazione), abbastanza appiccicosa, cosa che la rende quasi sempre cosparsa di frammenti di sottobosco o vegetali particolarmente fastidiosi in fase di pulizia. Ma in questa specie la cuticola si può togliere con facilità dal cappello e quindi è consigliabile “sbucciare” gli esemplari prima di metterli nel cesto, sia per evitare un sovrappiù di “appiccicosità” sia perché con l’asportazione della cuticola il lardaiolo rosso perde un po’ del suo sapore amarognolo. Utilizzato nei misti di funghi o per la conservazione sott’olio data la consistenza della sua carne.

Sicuramente di maggior pregio culinario è il lardaiolo bianco. Reperibile nello stesso habitat e nello stesso periodo del lardaiolo rosso, l’Hygrophorus penarioides si riconosce per la colorazione bianco-avorio diffusa su cappello e gambo, con possibili zone color crema al centro del cappello, per le dimensioni apprezzabili (con cappello fino a 15-20 cm di diametro), per le grandi lamelle abbastanza spaziate tra di loro; e infine, caratteristica non trascurabile, per il suo buon odore che ricorda quello del latte bollito o del burro, percepibile in particolare dopo averne strofinato le lamelle. Considerato da molti il miglior Hygrophorus reperibile in autunno, adatto per varie ricette purché se ne raccolgano esemplari giovani, avendo questa specie la “brutta abitudine” di essere abbastanza precocemente invasa da grosse larve.

Sicuramente di maggior pregio culinario è il lardaiolo bianco. Reperibile nello stesso habitat e nello stesso periodo del lardaiolo rosso, l’Hygrophorus penarioides si riconosce per la colorazione bianco-avorio diffusa su cappello e gambo, con possibili zone color crema al centro del cappello, per le dimensioni apprezzabili (con cappello fino a 15-20 cm di diametro), per le grandi lamelle abbastanza spaziate tra di loro; e infine, caratteristica non trascurabile, per il suo buon odore che ricorda quello del latte bollito o del burro, percepibile in particolare dopo averne strofinato le lamelle. Considerato da molti il miglior Hygrophorus reperibile in autunno, adatto per varie ricette purché se ne raccolgano esemplari giovani, avendo questa specie la “brutta abitudine” di essere abbastanza precocemente invasa da grosse larve.

Ci sarebbero da annoverare anche altri Hygrophorus tra i buoni commestibili ma molti di loro hanno il “difetto” di essere solitamente viscidi/glutinosi e quindi quasi mai raccolti perché di una “appiccicosità” abbondante, fastidiosa e difficile da eliminare. Tra queste specie è proverbiale il glutine che, con tempo umido, si trova depositato su cappello e gambo di Hygrophorus glutinifer (lo testimonia pure l’epiteto specifico, glutinifer, dal significato di: “che porta il glutine”). Dello spesso strato di glutine se ne percepisce la presenza anche senza toccare il fungo vuoi per la traslucidità “liquida” o a goccioline che il glutine conferisce alle sue superfici vuoi per gli insetti che non di rado vi rimangono invischiati sopra.

Ci sarebbero da annoverare anche altri Hygrophorus tra i buoni commestibili ma molti di loro hanno il “difetto” di essere solitamente viscidi/glutinosi e quindi quasi mai raccolti perché di una “appiccicosità” abbondante, fastidiosa e difficile da eliminare. Tra queste specie è proverbiale il glutine che, con tempo umido, si trova depositato su cappello e gambo di Hygrophorus glutinifer (lo testimonia pure l’epiteto specifico, glutinifer, dal significato di: “che porta il glutine”). Dello spesso strato di glutine se ne percepisce la presenza anche senza toccare il fungo vuoi per la traslucidità “liquida” o a goccioline che il glutine conferisce alle sue superfici vuoi per gli insetti che non di rado vi rimangono invischiati sopra.

(25) Il Mugello non è certo una zona particolarmente adatta per reperire le cosiddette spugnole (famiglia delle Morchellaceae). Tuttavia può capitare che, all’inizio della primavera, “andando per prugnoli” (Calocybe gambosa) in particolari zone di boscaglia mista, con presenza di frassini, olmi, piante da frutto oppure nelle vicinanze del corso della Sieve, si incappi in qualche stazione di Morchella esculenta e di Morchella elata. In questi casi (oltre a tenere segrete le stazioni di crescita) si può essere certi di aver trovato un piccolo tesoro gastronomico. Si tratta infatti di specie considerate ottime commestibili ma solo dopo rigorosa e appropriata cottura. Se consumate poco cotte (o addirittura da crude) provocano sindrome morchellica, con l’insorgere di problemi gastroenterici più o meno gravi. Viene raccomandato inoltre di gustarsele sempre in piccola quantità e mai in pasti ravvicinati: è stato infatti più volte riscontrato e documentato che in alcuni soggetti hanno creato fastidiosi problemi di carattere neurologico (vertigini, cefalea, disturbi all’equilibrio, problemi alla vista) dopo pasti abbondanti o ravvicinati pur in seguito di adeguate e lunghe cotture. Ricordare che per sicurezza e in presenza di specie a commestibilità condizionata, come le spugnole, è conveniente procedere con una cottura totale di almeno 45 minuti, con temperature non inferiori ai 70°C. Purtroppo si trovano tuttora e anche su recenti pubblicazioni (che siano Libri di Cucina oppure i vari e numerosi Blog aperti su Internet) ricette con le spugnole (per sughi, condimenti, zuppe, ecc.) che prevedono tempi di cottura di soli 15-20 minuti… Come ho scritto diverse altre volte nei precedenti articoli: “Ognuno può scegliere di farsi del male come meglio crede. Il problema, semmai e soprattutto, sussiste quando questa scelta rischia di danneggiare gli altri.”

(25) Il Mugello non è certo una zona particolarmente adatta per reperire le cosiddette spugnole (famiglia delle Morchellaceae). Tuttavia può capitare che, all’inizio della primavera, “andando per prugnoli” (Calocybe gambosa) in particolari zone di boscaglia mista, con presenza di frassini, olmi, piante da frutto oppure nelle vicinanze del corso della Sieve, si incappi in qualche stazione di Morchella esculenta e di Morchella elata. In questi casi (oltre a tenere segrete le stazioni di crescita) si può essere certi di aver trovato un piccolo tesoro gastronomico. Si tratta infatti di specie considerate ottime commestibili ma solo dopo rigorosa e appropriata cottura. Se consumate poco cotte (o addirittura da crude) provocano sindrome morchellica, con l’insorgere di problemi gastroenterici più o meno gravi. Viene raccomandato inoltre di gustarsele sempre in piccola quantità e mai in pasti ravvicinati: è stato infatti più volte riscontrato e documentato che in alcuni soggetti hanno creato fastidiosi problemi di carattere neurologico (vertigini, cefalea, disturbi all’equilibrio, problemi alla vista) dopo pasti abbondanti o ravvicinati pur in seguito di adeguate e lunghe cotture. Ricordare che per sicurezza e in presenza di specie a commestibilità condizionata, come le spugnole, è conveniente procedere con una cottura totale di almeno 45 minuti, con temperature non inferiori ai 70°C. Purtroppo si trovano tuttora e anche su recenti pubblicazioni (che siano Libri di Cucina oppure i vari e numerosi Blog aperti su Internet) ricette con le spugnole (per sughi, condimenti, zuppe, ecc.) che prevedono tempi di cottura di soli 15-20 minuti… Come ho scritto diverse altre volte nei precedenti articoli: “Ognuno può scegliere di farsi del male come meglio crede. Il problema, semmai e soprattutto, sussiste quando questa scelta rischia di danneggiare gli altri.”

Meno pregiata dal punto di vista gastronomico ma comunque sempre considerata un buon commestibile è la Verpa conica, anch’essa spesso reperibile in Mugello negli stessi habitat e in contemporanea ai prugnoli. Per il suo consumo valgono le identiche osservazioni e gli stessi avvertimenti fatti più sopra per le spugnole.

Meno pregiata dal punto di vista gastronomico ma comunque sempre considerata un buon commestibile è la Verpa conica, anch’essa spesso reperibile in Mugello negli stessi habitat e in contemporanea ai prugnoli. Per il suo consumo valgono le identiche osservazioni e gli stessi avvertimenti fatti più sopra per le spugnole.

Sempre a primavera, ma stavolta andando alla ricerca degli Hygrophorus marzuolus nei boschi di conifere, non è raro imbattersi in alcune specie imparentate con le precedenti e che, pur grossolanamente, le possono ricordare: Gyromitra esculenta e Discina gigas. In molti paesi dell’Unione Europea vengono tuttora raccolte e messe in commercio per la loro ottima commestibilità, nonostante si siano più volte verificati decessi dovuti al loro consumo. Quanto basta, quindi, per dire che Gyromitra esculenta e Discina gigas non vanno assolutamente consumate, neanche dopo cottura prolungata (se non a proprio rischio e pericolo!)

(26) Veniamo alle specie commestibili del genere Lactarius, i cosiddetti lattari. Un genere molto comune e anche relativamente facile da inquadrare perché le sue specie sono caratterizzate dalla presenza (più o meno abbondante) di latice: una sorta di sostanza liquido-lattiginosa che viene secreta dopo la frattura o l’incisione di carne e, in particolare, di lamelle. Pochi altri generi annoverano specie con presenza di latice (ad esempio qualche rappresentante di Mycena e di Peziza) ma hanno caratteristiche morfologiche decisamente diverse. Viene spesso detto che i Lactarius assomigliano a delle “Russula munite di latice”; osservazione abbastanza azzeccata tanto più che Lactarius e Russula, dal punto di vista sistematico, fanno parte della stessa famiglia: le Russulaceae.

(26) Veniamo alle specie commestibili del genere Lactarius, i cosiddetti lattari. Un genere molto comune e anche relativamente facile da inquadrare perché le sue specie sono caratterizzate dalla presenza (più o meno abbondante) di latice: una sorta di sostanza liquido-lattiginosa che viene secreta dopo la frattura o l’incisione di carne e, in particolare, di lamelle. Pochi altri generi annoverano specie con presenza di latice (ad esempio qualche rappresentante di Mycena e di Peziza) ma hanno caratteristiche morfologiche decisamente diverse. Viene spesso detto che i Lactarius assomigliano a delle “Russula munite di latice”; osservazione abbastanza azzeccata tanto più che Lactarius e Russula, dal punto di vista sistematico, fanno parte della stessa famiglia: le Russulaceae.

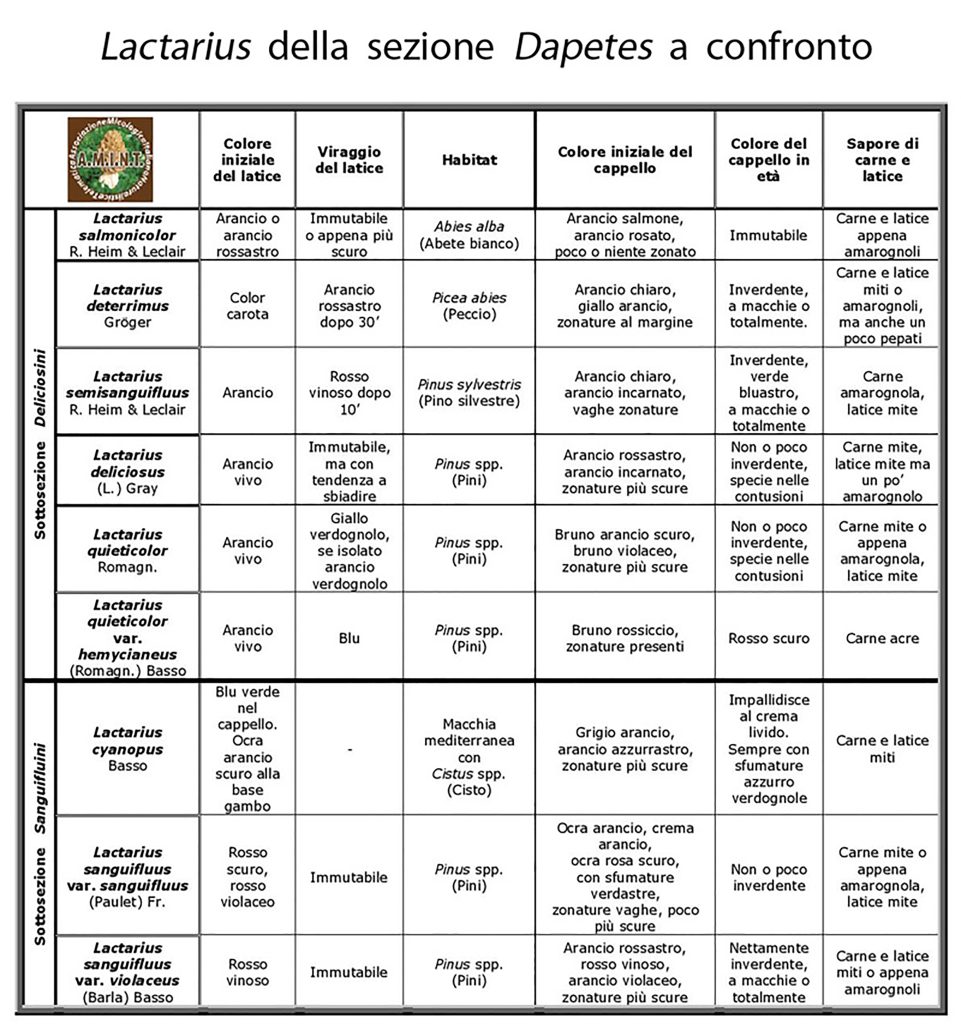

I lattari considerati commestibili sono, con pochissime eccezioni, quelli che mostrano latice colorato in una gamma di sfumature che vanno dall’arancio al rossastro: rosso vinoso, arancio più o meno vivo, color carota. Fanno quindi parte, all’interno del genere Lactarius, della Sezione Dapetes. Nella tabella seguente, tratta dall’Archivio dell’A.M.I.N.T., ne vengono elencate le singole specie, con le varie informazioni utili per avvicinarsi alla corretta determinazione.

In Mugello, come in zone toscane limitrofe, le specie tradizionalmente raccolte e consumate passano sotto il nome popolare di “pennecciole” o “pennenciole”. Tra queste ve ne sono due considerate come buone(ottime) commestibili: Lactarius deliciosus e Lactarius sanguifluus con le sue varietà, reperibili entrambi sotto le varie specie di Pino. Facile da determinare correttamente il Lactarius sanguifluus essendo l’unico Lactarius che mostra latice (pur non abbondante) di colore rosso scuro o rosso-vinoso fin da giovane, così restando senza cambiar colore neanche a maturità.

In Mugello, come in zone toscane limitrofe, le specie tradizionalmente raccolte e consumate passano sotto il nome popolare di “pennecciole” o “pennenciole”. Tra queste ve ne sono due considerate come buone(ottime) commestibili: Lactarius deliciosus e Lactarius sanguifluus con le sue varietà, reperibili entrambi sotto le varie specie di Pino. Facile da determinare correttamente il Lactarius sanguifluus essendo l’unico Lactarius che mostra latice (pur non abbondante) di colore rosso scuro o rosso-vinoso fin da giovane, così restando senza cambiar colore neanche a maturità.

Un poco più difficoltosa la determinazione per Lactarius deliciosus perché con latice color arancio vi sono altre specie (per altro sempre commestibili anche se di minor pregio); tuttavia l’osservazione delle varie caratteristiche (viraggio o meno del colore del latice; presenza o meno di zonature sul cappello; sapore della carne; ecc.) messe poi a confronto con la precedente tabella permette di arrivare con una certa sicurezza alla corretta determinazione.

Un poco più difficoltosa la determinazione per Lactarius deliciosus perché con latice color arancio vi sono altre specie (per altro sempre commestibili anche se di minor pregio); tuttavia l’osservazione delle varie caratteristiche (viraggio o meno del colore del latice; presenza o meno di zonature sul cappello; sapore della carne; ecc.) messe poi a confronto con la precedente tabella permette di arrivare con una certa sicurezza alla corretta determinazione.

Di immediata determinazione, per habitat presso Abete bianco, il Lactarius salmonicolor che però non è così pregiato come le altre due specie sopra menzionate.

Di immediata determinazione, per habitat presso Abete bianco, il Lactarius salmonicolor che però non è così pregiato come le altre due specie sopra menzionate.

Le precedenti specie sono a commestibilità libera e quindi possono essere cotte anche alla griglia, arrostite sulla brace, tanto più che il loro latice permette di mantenere la carne croccante ma non eccessivamente risecchita; per molti appassionati si tratta dei funghi che più si prestano a questo tipo di cottura. Impiegate inoltre anche per la preparazione, con cotture più lunghe, di sughi e condimenti come contorno a piatti di carne. Viceversa risultano abbastanza sgradevoli se assaggiate da crude, tipo carpaccio, sia per la presenza del latice che per una certa amarezza di carne e soprattutto del latice stesso. Forniscono quindi un buon esempio di come non tutte le specie a commestibilità libera siano adatte per il consumo da crudo. Una curiosità: Lactarius sanguifluus è l’unico lattario della Sezione Dapetes che, una volta consumato e digerito, non colora le urine di arancione.

Le precedenti specie sono a commestibilità libera e quindi possono essere cotte anche alla griglia, arrostite sulla brace, tanto più che il loro latice permette di mantenere la carne croccante ma non eccessivamente risecchita; per molti appassionati si tratta dei funghi che più si prestano a questo tipo di cottura. Impiegate inoltre anche per la preparazione, con cotture più lunghe, di sughi e condimenti come contorno a piatti di carne. Viceversa risultano abbastanza sgradevoli se assaggiate da crude, tipo carpaccio, sia per la presenza del latice che per una certa amarezza di carne e soprattutto del latice stesso. Forniscono quindi un buon esempio di come non tutte le specie a commestibilità libera siano adatte per il consumo da crudo. Una curiosità: Lactarius sanguifluus è l’unico lattario della Sezione Dapetes che, una volta consumato e digerito, non colora le urine di arancione.

Delle altre specie della Sezione Dapetes non ho notizie di ritrovamenti in Mugello; probabilmente saranno anche presenti ma non vengono considerate.

Vi sono inoltre solo un paio di Lactarius considerati commestibili e con latice non colorato di rosso o di arancio bensì biancastro: tra questi il bellissimo Lactarius volemus, una specie ubiquitaria, carnosa e di discrete dimensioni ma dall’odore particolare. Per chi vuol provare a cucinarsi un piatto di funghi per poi avere l’illusione di mangiare del pesce o dei crostacei potrebbe cimentarsi con questa specie: infatti il suo forte odore, da fresco, varia da quello dell’aringa affumicata a quello dei gamberetti lessati; e rimane almeno in parte anche dopo cottura. Comunque ci sono alcuni estimatori, soprattutto nell’Italia Meridionale (non so se in Mugello… io non l’ho mai assaggiato), che ne fanno uso.

D’altra parte, sempre nel Meridione, vengono utilizzati altri lattari (facilmente reperibili anche in Mugello), stavolta dichiaratamente e storicamente riconosciuti come tossici, ma consumati dopo averli trattati previa “spurgatura”: prebolliti e poi cucinati con preparazioni a lunga cottura. Una prassi che, almeno in parte, potrebbe attenuare la pericolosità delle tossine presenti ma sicuramente senza debellarle del tutto in quanto tossine termostabili. Vengono ad esempio così preparati sia Lactarius vellereus che Lactarius piperatus (attualmente e più correttamente facenti parte del genere Lactifluus; sì perché anche l’ampio genere Lactarius, dai primi anni 2000 e in seguito ad analisi filogenetiche e molecolari è stato in parte sfoltito ed alcune sue “storiche” specie sono state trasferite nel vicino genere Lactifluus). Addirittura il Lactifluus piperatus (che, come suggerisce l’epiteto specifico, piperatus, è di sapore molto acre e piccante) viene da alcuni essiccato per essere poi ridotto in polvere e utilizzato al posto del pepe o del peperoncino. In ogni caso si tratta di procedure che portano spesso al ricovero ospedaliero…

D’altra parte, sempre nel Meridione, vengono utilizzati altri lattari (facilmente reperibili anche in Mugello), stavolta dichiaratamente e storicamente riconosciuti come tossici, ma consumati dopo averli trattati previa “spurgatura”: prebolliti e poi cucinati con preparazioni a lunga cottura. Una prassi che, almeno in parte, potrebbe attenuare la pericolosità delle tossine presenti ma sicuramente senza debellarle del tutto in quanto tossine termostabili. Vengono ad esempio così preparati sia Lactarius vellereus che Lactarius piperatus (attualmente e più correttamente facenti parte del genere Lactifluus; sì perché anche l’ampio genere Lactarius, dai primi anni 2000 e in seguito ad analisi filogenetiche e molecolari è stato in parte sfoltito ed alcune sue “storiche” specie sono state trasferite nel vicino genere Lactifluus). Addirittura il Lactifluus piperatus (che, come suggerisce l’epiteto specifico, piperatus, è di sapore molto acre e piccante) viene da alcuni essiccato per essere poi ridotto in polvere e utilizzato al posto del pepe o del peperoncino. In ogni caso si tratta di procedure che portano spesso al ricovero ospedaliero…

(27) Specie commestibili del genere Tricholoma. La specie più pregiata di questo genere e rinvenibile in Mugello nell’autunno anche inoltrato (ma, che io sappia, solo in poche stazioni) è Tricholoma portentosum, ove l’epiteto specifico non si riferisce al portamento o alle dimensioni “portentose” bensì alla sua ottima commestibilità. Tuttavia si tratta di un fungo destinato ai raccoglitori già esperti perché confondibile con Tricholoma simili e spesso tossici. Discriminanti da tenere in considerazione per questa specie sono: carne di colore grigio-giallina e con odore e sapore molto buoni come di farina fresca o di impasto per fare il pane; cappello con superficie liscia ma fibrillosa e di aspetto quasi “lucido-metallizzato”, di colore grigio ardesia con sfumature verdoline; gambo biancastro ma con sfumature giallastre soprattutto all’apice; lamelle di colore grigio chiaro sfumate di un tenue giallino.

(27) Specie commestibili del genere Tricholoma. La specie più pregiata di questo genere e rinvenibile in Mugello nell’autunno anche inoltrato (ma, che io sappia, solo in poche stazioni) è Tricholoma portentosum, ove l’epiteto specifico non si riferisce al portamento o alle dimensioni “portentose” bensì alla sua ottima commestibilità. Tuttavia si tratta di un fungo destinato ai raccoglitori già esperti perché confondibile con Tricholoma simili e spesso tossici. Discriminanti da tenere in considerazione per questa specie sono: carne di colore grigio-giallina e con odore e sapore molto buoni come di farina fresca o di impasto per fare il pane; cappello con superficie liscia ma fibrillosa e di aspetto quasi “lucido-metallizzato”, di colore grigio ardesia con sfumature verdoline; gambo biancastro ma con sfumature giallastre soprattutto all’apice; lamelle di colore grigio chiaro sfumate di un tenue giallino.

Talvolta le sfumature cromatiche su cappello, gambo e lamelle non sono così evidenti e allora il “portentoso” può essere confuso (dai fungaioli non accorti) con Tricholoma grigiastri tra cui qualcuno molto pericoloso. Eccone un breve elenco (per chi volesse avere qualche dettaglio in più può cliccare sul nome della specie, scritto in rosso, per attivare il link che apre alcune pagine dell’Archivio A.M.I.N.T. con le notizie a riguardo): Tricholoma pardinum (il più tossico tra quelli qui elencati; anch’esso può avere odore farinaceo anche se non sempre gradevole, tuttavia ha cappello non fibrilloso ma per lo più grossolanamente squamettato), Tricholoma josserandii (carne di odore e sapore rancidi, come di “cimice”), Tricholoma virgatum (carne dall’odore un po’ rafanoide e sapore amaro e poi piccante), Tricholoma sciodes (odore erbaceo-terroso, sapore amarognolo-acre), Tricholoma saponaceum (dal tipico odore, come suggerisce l’epiteto specifico, di acqua saponata, sapone di Marsiglia, scarico di lavatrice, ecc.)

Talvolta le sfumature cromatiche su cappello, gambo e lamelle non sono così evidenti e allora il “portentoso” può essere confuso (dai fungaioli non accorti) con Tricholoma grigiastri tra cui qualcuno molto pericoloso. Eccone un breve elenco (per chi volesse avere qualche dettaglio in più può cliccare sul nome della specie, scritto in rosso, per attivare il link che apre alcune pagine dell’Archivio A.M.I.N.T. con le notizie a riguardo): Tricholoma pardinum (il più tossico tra quelli qui elencati; anch’esso può avere odore farinaceo anche se non sempre gradevole, tuttavia ha cappello non fibrilloso ma per lo più grossolanamente squamettato), Tricholoma josserandii (carne di odore e sapore rancidi, come di “cimice”), Tricholoma virgatum (carne dall’odore un po’ rafanoide e sapore amaro e poi piccante), Tricholoma sciodes (odore erbaceo-terroso, sapore amarognolo-acre), Tricholoma saponaceum (dal tipico odore, come suggerisce l’epiteto specifico, di acqua saponata, sapone di Marsiglia, scarico di lavatrice, ecc.)

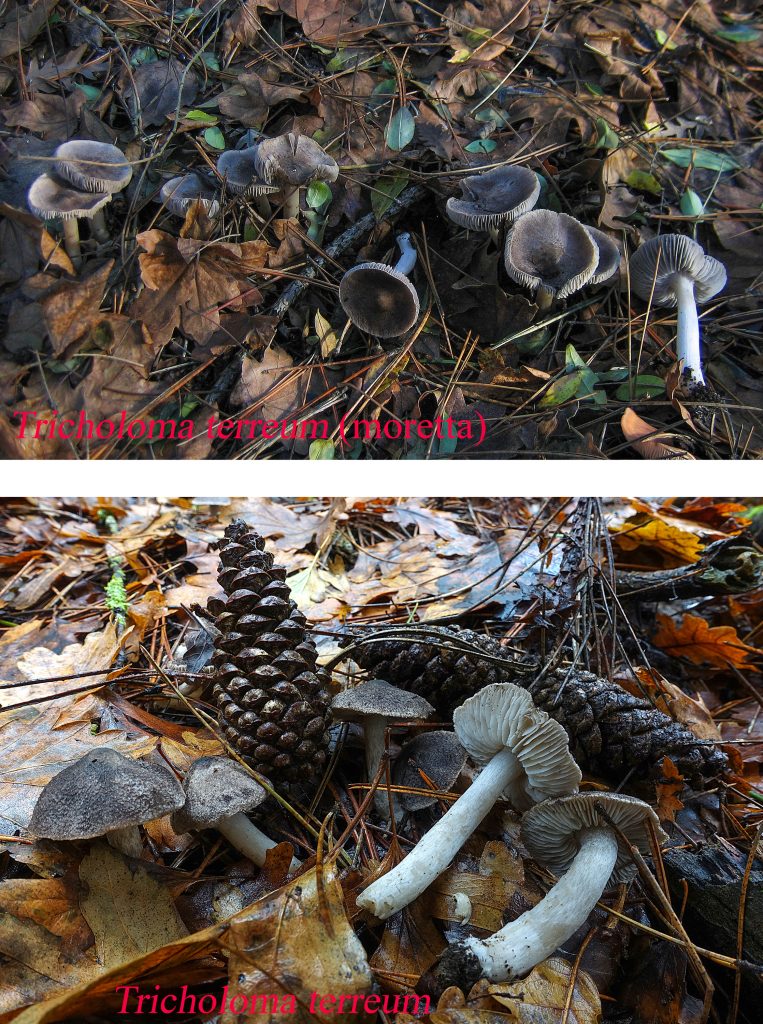

Più semplici da determinare, tra i Tricholoma con cappello di colore grigiastro, sono le cosiddette morette grazie alla cuticola del cappello che si presenta più o meno lanoso–feltrata e mai né squamettata né liscia (come invece accade per le 5 specie tossiche elencate qui sopra). Pur se di commestibilità inferiore ai “portentosi”, sono classificate come buoni commestibili. Tra quelle più frequenti in Mugello vi sono Tricholoma squarrulosum (caratterizzato oltre che dalla cuticola nettamente feltrata-lanosa, anche dall’odore aromatico-speziato, come di farina mescolata con del pepe macinato e dalla carne dal sapore analogo; frequente sotto Quercia o Castagno) e soprattutto Tricholoma terreum (la “moretta” per antonomasia; con odore molto leggero erbaceo/terroso ma più frequentemente nullo, e carne dal sapore dolce, mite di farina o erbaceo; frequente sotto le varie specie di Pino).

Più semplici da determinare, tra i Tricholoma con cappello di colore grigiastro, sono le cosiddette morette grazie alla cuticola del cappello che si presenta più o meno lanoso–feltrata e mai né squamettata né liscia (come invece accade per le 5 specie tossiche elencate qui sopra). Pur se di commestibilità inferiore ai “portentosi”, sono classificate come buoni commestibili. Tra quelle più frequenti in Mugello vi sono Tricholoma squarrulosum (caratterizzato oltre che dalla cuticola nettamente feltrata-lanosa, anche dall’odore aromatico-speziato, come di farina mescolata con del pepe macinato e dalla carne dal sapore analogo; frequente sotto Quercia o Castagno) e soprattutto Tricholoma terreum (la “moretta” per antonomasia; con odore molto leggero erbaceo/terroso ma più frequentemente nullo, e carne dal sapore dolce, mite di farina o erbaceo; frequente sotto le varie specie di Pino).

Facilmente determinabile anche il bianco e candido Tricholoma columbetta soprattutto quando presenta la base del gambo soffusa di verde-acqua o, più raramente, sfumata di rosa. Ottimo commestibile, dall’odore come di farina fresca e dalla carne di sapore gradevolmente dolce.

Tuttavia confondibile, quando la base del gambo non manifesta quelle particolari zone colorate di verde-acqua o rosa, con Tricholoma bianchi e tossici (o sospettati di tossicità) ma che hanno odori e sapori decisamente sgradevoli, come di terra irrancidita o di zolfo (ad esempio: Tricholoma album, Tricholoma pseudoalbum).

Tuttavia confondibile, quando la base del gambo non manifesta quelle particolari zone colorate di verde-acqua o rosa, con Tricholoma bianchi e tossici (o sospettati di tossicità) ma che hanno odori e sapori decisamente sgradevoli, come di terra irrancidita o di zolfo (ad esempio: Tricholoma album, Tricholoma pseudoalbum).

Merita solo un accenno il cosiddetto durello, cioè il mediocre commestibile Tricholoma acerbum (incontrato anni fa, a “Bosco ai Frati”, un fungaiolo che ne raccoglieva in abbondanza per prepararli conservati sott’olio). Habitat sotto varie latifoglie, è specie abbastanza facile da determinare: dimensioni medio-grandi con colori generali beige pallido, lamelle molto fitte e margine del cappello a lungo involuto; carne compatta e dura, di sapore amarognolo-astringente. Ne è sconsigliato l’uso perché sembra abbia causato problemi gastroenterici.

(28) Passiamo ora ad una specie che, pur avendo uno scarso valore gastronomico, viene talvolta raccolta per inserirla nei misti di funghi: Chroogomphus rutilus, il cosiddetto chiodello (in riferimento alla sua morfologia che può ricordare un grosso chiodo). È specie di medio-piccole dimensioni con il cappello che raramente raggiunge 10 cm di diametro. È abbastanza frequente da incontrare nel suo habitat, quello strettamente legato ai Pini a due aghi; ha cappello vischioso a tempo umido e di colore variabile (dal grigio-brunastro al bruno-ocra al color laterizio, anche con sfumature giallastre/olivacee dai riflessi color rame); il gambo è concolore al cappello ma con base che sfuma al giallastro. Anche la carne, di colore rabarbaro, ocra, rosa salmone, sfuma al giallo cromo alla base del gambo. Le lamelle sono molto decorrenti sul gambo, sono concolori al cappello nei giovani esemplari, poi con toni olivastri e infine più scuri a maturazione delle spore che, in massa, presentano colore nerastro.

(28) Passiamo ora ad una specie che, pur avendo uno scarso valore gastronomico, viene talvolta raccolta per inserirla nei misti di funghi: Chroogomphus rutilus, il cosiddetto chiodello (in riferimento alla sua morfologia che può ricordare un grosso chiodo). È specie di medio-piccole dimensioni con il cappello che raramente raggiunge 10 cm di diametro. È abbastanza frequente da incontrare nel suo habitat, quello strettamente legato ai Pini a due aghi; ha cappello vischioso a tempo umido e di colore variabile (dal grigio-brunastro al bruno-ocra al color laterizio, anche con sfumature giallastre/olivacee dai riflessi color rame); il gambo è concolore al cappello ma con base che sfuma al giallastro. Anche la carne, di colore rabarbaro, ocra, rosa salmone, sfuma al giallo cromo alla base del gambo. Le lamelle sono molto decorrenti sul gambo, sono concolori al cappello nei giovani esemplari, poi con toni olivastri e infine più scuri a maturazione delle spore che, in massa, presentano colore nerastro.

Unico ma grande problema legato alla precedente specie consiste nel fatto che qualche raccoglitore sprovveduto e inesperto può scambiare questa specie (per altro di scarso valore gastronomico) con alcuni Cortinarius tossici/mortali. I due Cortinarius responsabili di questi infausti scambi sono principalmente Cortinarius rubellus (che tuttavia fruttifica sotto Abete rosso e prevalentemente nella fascia subalpina, mentre è assai più raro nella fascia montana appenninica) e Cortinarius orellanus (che cresce sotto latifoglie come Quercia, Faggio e Nocciolo e, pur non essendo ovunque presente, ha areale ben diffuso anche al Centro e Sud Italia). Personalmente ho trovato spessissimo Cortinarius rubellus nelle foreste montane prealpine ma mai nelle Regioni del Centro-Italia; così come non ho mai ravvisato la presenza di Cortinarius orellanus in Mugello (ma ciò, ovviamente, non vuol dire che non vi sia presente) mentre so che viene trovato nel vicino Casentino.

Unico ma grande problema legato alla precedente specie consiste nel fatto che qualche raccoglitore sprovveduto e inesperto può scambiare questa specie (per altro di scarso valore gastronomico) con alcuni Cortinarius tossici/mortali. I due Cortinarius responsabili di questi infausti scambi sono principalmente Cortinarius rubellus (che tuttavia fruttifica sotto Abete rosso e prevalentemente nella fascia subalpina, mentre è assai più raro nella fascia montana appenninica) e Cortinarius orellanus (che cresce sotto latifoglie come Quercia, Faggio e Nocciolo e, pur non essendo ovunque presente, ha areale ben diffuso anche al Centro e Sud Italia). Personalmente ho trovato spessissimo Cortinarius rubellus nelle foreste montane prealpine ma mai nelle Regioni del Centro-Italia; così come non ho mai ravvisato la presenza di Cortinarius orellanus in Mugello (ma ciò, ovviamente, non vuol dire che non vi sia presente) mentre so che viene trovato nel vicino Casentino.

A tempo asciutto il cappello di Chroogomphus rutilus può perdere la sua vischiosità e mostrarsi completamente asciutto e secco, assumendo anche i colori tipici dei due Cortinarius di cui sopra. Elementi distintivi sono comunque e sempre a “portata di occhi”: lamelle dichiaratamente decorrenti sul gambo e sporata in massa nerastra in Chroogomphus rutilus, lamelle smarginate–uncinate e sporata color ocra-ruggine nei Cortinarius.

A tempo asciutto il cappello di Chroogomphus rutilus può perdere la sua vischiosità e mostrarsi completamente asciutto e secco, assumendo anche i colori tipici dei due Cortinarius di cui sopra. Elementi distintivi sono comunque e sempre a “portata di occhi”: lamelle dichiaratamente decorrenti sul gambo e sporata in massa nerastra in Chroogomphus rutilus, lamelle smarginate–uncinate e sporata color ocra-ruggine nei Cortinarius.

La tossina contenuta in questi Cortinarius, estratta per la prima volta dal Cortinarius orellanus, è detta orellanina ed è potentemente nefrotossica causando la cosiddetta sindrome orellanica. Sindrome oltremodo pericolosa perché a lunga latenza e spesso suddivisa in due fasi: i suoi primi sintomi si manifestano subdolamente a distanza di una mezza giornata (talvolta un paio di giorni) dal pasto, con insorgere di nausea o malessere diffuso unito a senso di stanchezza; tuttavia questa prima fase di generico malessere può anche passare inosservata perché piuttosto blanda; mentre l’insorgere della seconda fase, dopo una latenza veramente lunga, tra i 3 e i 15 giorni (con casi accertati di addirittura 21 giorni), viene decisamente avvertita perché consiste in una insufficienza renale acuta che spesso evolve verso una insufficienza renale cronica e irreversibile; nei casi trattati né tempestivamente né sufficientemente o a seguito di pasti abbondanti con ingerimento di quantità eccessiva di orellanina, questa sindrome porta al decesso per uremia; in altri casi si prospettano, come possibili rimedi, o la dialisi a vita oppure il trapianto del rene; tuttavia, secondo alcuni studi, sembra che l’orellanina rimanga presente nell’organismo fino a sei o più mesi dopo l’ingestione, per cui anche l’eventuale trapianto del rene presenterebbe un certo margine di riuscita ma solo se eseguito a distanza di almeno un anno dall’insorgere dei primi sintomi. Anche nei casi “meno maligni” i problemi ai reni permarranno per tutta la vita. La dose critica/letale di orellanina per un uomo di corporatura media (70 kg) si stima sia contenuta in circa 40-50 g di fungo fresco.

(29) In Mugello si possono reperire anche alcune specie di Lyophyllum. Caratterizzati dalla carne consistente e dura e dalla crescita solitamente e proverbialmente cespitosa o addirittura connata, a gruppi anche di numerosissimi esemplari talvolta riuniti alla base su una massa carnosa e compatta; sporata in massa bianca (quindi differente dalla sporata rosa di alcuni Entoloma tossici che, anche se mai con crescita così cespitosa, nella silhouette possono ricordare i Lyophyllum). I più frequenti sono forse Lyophyllum decastes e Lyophyllum conglobatum. Considerati buoni commestibili, hanno carne dura e consistente, di sapore fungino o di farina o lievemente erbaceo. Sono perlopiù utilizzati per la conservazione sott’olio o sott’aceto.

Con la prossima puntata si concluderà questo ciclo su alcune delle specie di funghi commestibili reperibili in Mugello. Avrà come soggetto principale un fungo quanto meno problematico per molti motivi: il “nebbione” o “ordinale”, Clitocybe nebularis. Pur essendo tuttora raccolto e consumato da diversi fungaioli anche in Mugello, ormai da una trentina di anni non fa più parte dei funghi considerati commestibili. Ne vedremo in dettaglio i pro e i contro…

Con la prossima puntata si concluderà questo ciclo su alcune delle specie di funghi commestibili reperibili in Mugello. Avrà come soggetto principale un fungo quanto meno problematico per molti motivi: il “nebbione” o “ordinale”, Clitocybe nebularis. Pur essendo tuttora raccolto e consumato da diversi fungaioli anche in Mugello, ormai da una trentina di anni non fa più parte dei funghi considerati commestibili. Ne vedremo in dettaglio i pro e i contro…

Bibliografia dei testi consultati

(1) A.M.I.N.T., a cura di_ Tutto Funghi – Cercarli, riconoscerli, raccoglierli_ Giunti Editore, Firenze, 2015

(2) AUTORI VARI_ Parliamo di funghi (vol. 1) ecologia, morfologia, sistematica_ Giunta della Provincia Autonoma di Trento_ 2007

(3) AUTORI VARI_ Parliamo di funghi (vol. 2) tossicologia, commercializzazione, legislazione_ Giunta della Provincia Autonoma di Trento_ 2007

(4) MAZZA, Riccardo_ Per non sbagliare fungo. Guida al riconoscimento delle specie tossiche e non eduli e delle somiglianti commestibili_ ROMAR Editore, Segrate, 2021

(5) TRINCI, Cecilia_ I nomi dei funghi in Toscana_ Libreria editrice fiorentina, Firenze, 1976

Per recuperare le puntate precedenti

“Pillole di funghi”: la nuova rubrica curata da Alessandro Francolini

PILLOLE DI FUNGHI IN MUGELLO – Il Genere Amanita

PILLOLE DI FUNGHI IN MUGELLO – Qualche Amanita mugellana – prima parte

PILLOLE DI FUNGHI IN MUGELLO – Qualche Amanita mugellana – seconda parte

PILLOLE DI FUNGHI IN MUGELLO – Porcini mugellani

PILLOLE DI FUNGHI IN MUGELLO – Funghi commestibili in Mugello – Prima parte

PILLOLE DI FUNGHI IN MUGELLO – Funghi commestibili in Mugello – Seconda parte

PILLOLE DI FUNGHI IN MUGELLO – Funghi commestibili in Mugello – Terza parte

Alessandro Francolini

© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – novembre 2025

1 commento

Pingback: PILLOLE DI FUNGHI IN MUGELLO – Funghi commestibili in Mugello – Quarta parte – Il Filo – notizie dal Mugello