Il territorio di Ronta è caratterizzato da un discreto numero di edifici di culto ancora ben conservati e in perfetta efficienza, tutti particolarmente cari alla devozione popolare.

Il territorio di Ronta è caratterizzato da un discreto numero di edifici di culto ancora ben conservati e in perfetta efficienza, tutti particolarmente cari alla devozione popolare.

La chiesa di San Michele (e San Paolo), da sempre meglio conosciuta come la Badia, appare oggi come il più “moderno” di questi edifici, collocata al centro del paese e a stretto contatto con la rotabile Faentina.

Fu costruita tra il 1715 e il 1721 su una preesistente struttura monastica, come nuova sede Vallombrosana destinata all’accoglienza dei religiosi che fino ad allora avevano operato nell’abbazia di San Paolo a Razzuolo.

Con le disposizioni leopoldine del Settecento che decretavano la soppressione di tutti gli ordini religiosi, anche i monaci della Badia dovettero allontanarsi, rendendo la sede vacante. Tuttavia, per scongiurarne l’abbandono e rendere al popolo un servizio spirituale migliore, nel 1785, Mons. Antonio Martini arcivescovo di Firenze, decretava la traslazione della prioria di Ronta (la Chiesa Vecchia)”… situata in una buca sopra il torrente Ensa… assegnando al Priore di San Michele e al suo cappellano, una sufficiente e propria abitazione nella detta soppressa Badia…” Un decreto che restituiva all’antico cenobio il ruolo spirituale preminente dell’intera comunità, e che divenendo d’ora in poi Parrocchiale, avrebbe assunto anche il titolo di San Michele appartenuto alla vecchia sede.

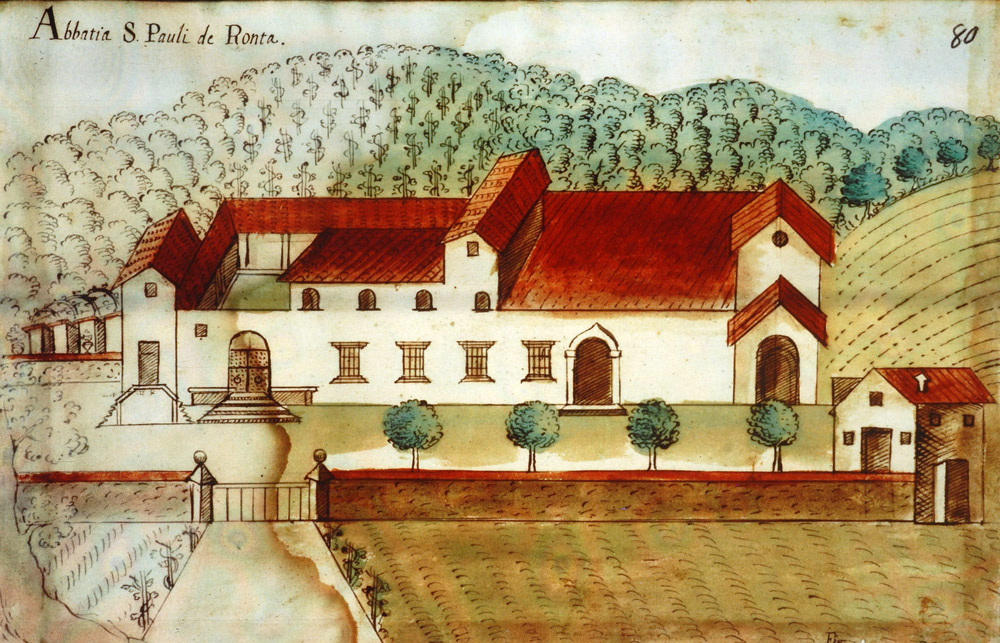

La chiesa che vediamo oggi, appare inserita in una struttura imponente che include la canonica ed alcune abitazioni private, offrendo un aspetto che nonostante i periodici adattamenti e le frequenti ristrutturazioni, lascia ancora intuire la propria origine conventuale, confrontabile con due splendidi disegni d’epoca realizzati a china ed acquerello conservati nell’Archivio di Stato fiorentino.

La chiesa è collocata all’estrema sinistra del complesso, coperta a due spioventi impreziositi da una semplice modanatura sottotetto che corre lungo l’intero perimetro di copertura. La torre campanaria è massiccia, di forma quadrangolare, munita di tre campane e occupa l’angolo posteriore sinistro dell’edificio. L’ingresso, volto direttamente sulla Faentina, è rialzato rispetto al piano stradale, accessibile da due rampe di scale laterali che ascendono al massiccio portale di legno. Ai lati dell’ingresso, due lapidi di marmo ricordano il flagello della guerra e i nomi dei caduti rontesi per la patria.

Sopra la porta è un grande fregio di pietra ormai logorato dal tempo, dove restano appena leggibili i simboli di San Paolo e dell’emblema abbaziale. Sopra questo fregio si apre un’elegante finestrone dal disegno irregolare, con cornice a rilievo e mensola superiore modanata.

Nonostante alcune ristrutturazioni relativamente recenti, l’interno conserva intatti fascino e architettura tipici delle strutture vallombrosane, con l’aula ad unica navata e l’alto soffitto sorretto dalla classica travatura a cavalletti. L’ambiente è illuminato da ampi finestroni aperti nella parte superiore delle pareti laterali. Il presbiterio appare rialzato di tre gradini rispetto all’aula, coperto con due imponenti volte a crociera e munito di un organo ligneo che si appoggia sul fondo dell’ampia parete absidale.

Nonostante alcune ristrutturazioni relativamente recenti, l’interno conserva intatti fascino e architettura tipici delle strutture vallombrosane, con l’aula ad unica navata e l’alto soffitto sorretto dalla classica travatura a cavalletti. L’ambiente è illuminato da ampi finestroni aperti nella parte superiore delle pareti laterali. Il presbiterio appare rialzato di tre gradini rispetto all’aula, coperto con due imponenti volte a crociera e munito di un organo ligneo che si appoggia sul fondo dell’ampia parete absidale.

Le riforme adottate dopo il Concilio Vaticano II (1962-1965) e le nuove disposizioni che imponevano la celebrazione “verso il popolo”, avrebbero privato la chiesa di alcune caratteristiche architettoniche originali, come la balaustra che divideva l’aula dal presbiterio, l’alta cantoria e soprattutto il pregevole Altar Maggiore, opera in pietra finemente scolpita e arricchita da decorazioni marmoree realizzata dallo scultore fiorentino Giuseppe Broccetti.

Dell’impianto architettonico originale restano tuttavia i due altari laterali, imponenti nell’aspetto, anche se privi delle mense e delle mensole frontali a voluta, impiegate ora come basi di sostegno per il nuovo Altar Maggiore.

Notevole il patrimonio artistico della chiesa, ricco di pregevoli opere pittoriche e scultoree. Entrando in chiesa sulla destra, è visibile un tabernacolo in pietra scolpita raffigurante una Madonna col Bambino e Angeli.

L’opera di raffinata esecuzione tecnica, mostra la Vergine in piedi con il Bambino in braccio, affiancata dalle figure plastiche e quasi speculari di due angeli. Particolarmente elegante il fronte superiore impreziosito da motivi floreali e stelle e il timpano semicircolare con cornice ad ovoli e due cherubini stilizzati.

Sempre in prossimità dell’ingresso ma sulla parete sinistra, è il Fonte Battesimale in terracotta di Padre Edoardo Rossi dal Bosco ai Frati.

L’aspetto artistico più interessante appare tuttavia riferibile al consistente patrimonio pittorico esposto nell’aula, con alcuni dipinti da sempre appartenuti alla chiesa ed altre opere provenienti dai luoghi di culto limitrofi.

Sopra l’altare di destra è una Madonna Addolorata tra i Santi Bartolomeo, Giovanni Gualberto e San Francesco di Assisi. Il dipinto, databile al 1719 e realizzato da Taddeo Mazzi, fu probabilmente commissionato al pittore dalla famiglia Buini al momento della realizzazione dell’altare di cui era patrona e rappresenta forse uno dei rari elementi originali che costituivano il primitivo arredo sacro della chiesa.

Sull’altare di sinistra è invece un San Michele che lotta con il drago di autore ignoto.

Proseguendo in un ipotetico percorso espositivo percorribile in senso orario, incontriamo sulla parete sinistra prima del presbiterio, una Madonna col Bambino tra i Santi Michele, Sebastiano, Rocco, Donato e Antonio da Padova. Dipinto da Lorenzo Lippi nel 1634, il quadro appare come intuibile esempio della preminenza raggiunta dall’artista nella pittura fiorentina del Seicento, con eccellenti qualità figurative e iconografiche esposte mirabilmente nella composizione scenografica, dalla quale emergono spesso e anche in questo caso, suggestive e inattese particolarità, come lo scorcio paesaggistico sulla Chiesa Vecchia.

Sempre sulla parete sinistra, ma nel presbiterio, è collocata una splendida Natività, opera seicentesca, come la precedente proveniente dalla Chiesa Vecchia.

Ancora nel presbiterio, sulla parete destra, il Matrimonio mistico di Santa Caterina e un San Pietro che guarisce le ferite di Sant’Agata, entrambi appartenuti all’oratorio della Madonna dei Tre Fiumi.

Sopra la porta di sacrestia, sulla parete destra dell’aula, è visibile una Madonna col Bambino, con San Bernardo, Santa Cristina, Santa Chiara e altri Santi.

Altre due opere di notevole spessore artistico ornano gli spazi delle controfacciate. Da poco restaurate e ricollocate, provengono entrambi dalla Chiesa Vecchia. A sinistra è la Madonna del Rosario tra i Santi Antonio Abate, Domenico, Vincenzo di Saragozza, Caterina de’ Ricci e Francesco d’Assisi; olio su tela dipinto da Matteo Rosselli attorno al 1620. Con raffinata eleganza espressiva il quadro ripropone i temi figurativi classici del periodo, con la Vergine che porge il Rosario a San Domenico a sua volta affiancato dalle figure degli altri Santi.

Sulla controfacciata destra è invece una Circoncisione, opera di Pietro Naldini firmata e datata al 1628, altro esempio classico figurativo dell’iconografia sacra adottata dai pittori fiorentini nella prima metà del secolo.

Da una porta laterale aperta sulla parete destra dell’aula, si accede infine alla cappella della Concezione. L’ambiente piccolo e accogliente, appare da poco restaurato, diviso in due spazi di preghiera da un arco a sesto ribassato. Sopra il piccolo altare, in una cornice di pietra ovale, è un’immagine dell’Immacolata Concezione databile all’inizio dell’Ottocento.

Scheda e immagini di Massimo Certini

4 commenti

Pingback: Chiesa di San Michele a Ronta ("chiesa vecchia")

Pingback: Madonna col Bambino - Tabernacolo in pietra (Chiesa di San Michele a Ronta)

Pingback: Lorenzo Lippi, Madonna col Bambino e Santi - 1634 (Chiesa di San Michele a Ronta)

Pingback: Matteo Rosselli, Madonna del Rosario e Santi, 1620 ca. (Chiesa di San Michele a Ronta)