MUGELLO – Oggi sentiamo spesso dire “Questo fa parte del mio DNA!”, come se fosse ovvio che tutti sappiano cos’è il DNA. Eppure fino agli anni ’50 del secolo scorso si dubitava che il DNA, acido desossiribonucleico, servisse davvero a qualcosa. Allora vediamo cosa in effetti si è capito che sia.

MUGELLO – Oggi sentiamo spesso dire “Questo fa parte del mio DNA!”, come se fosse ovvio che tutti sappiano cos’è il DNA. Eppure fino agli anni ’50 del secolo scorso si dubitava che il DNA, acido desossiribonucleico, servisse davvero a qualcosa. Allora vediamo cosa in effetti si è capito che sia.

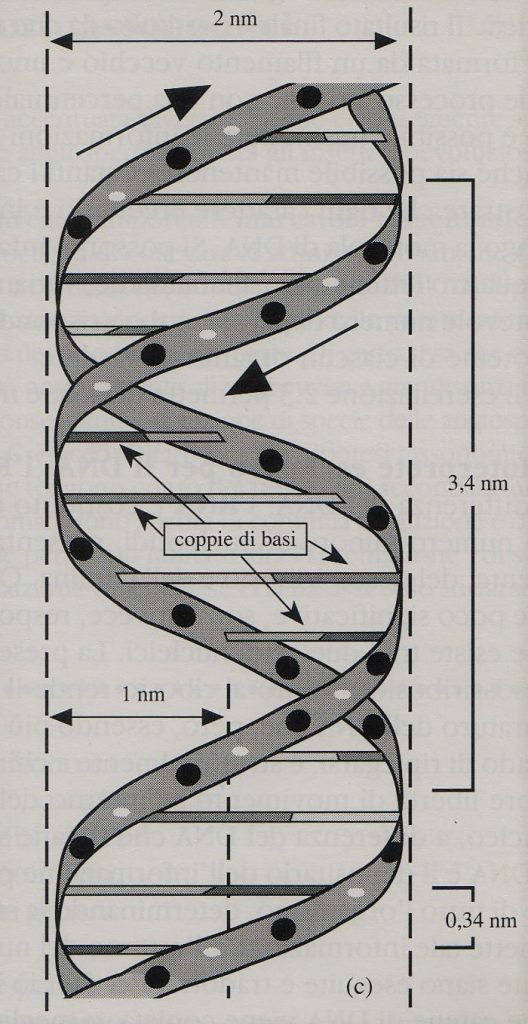

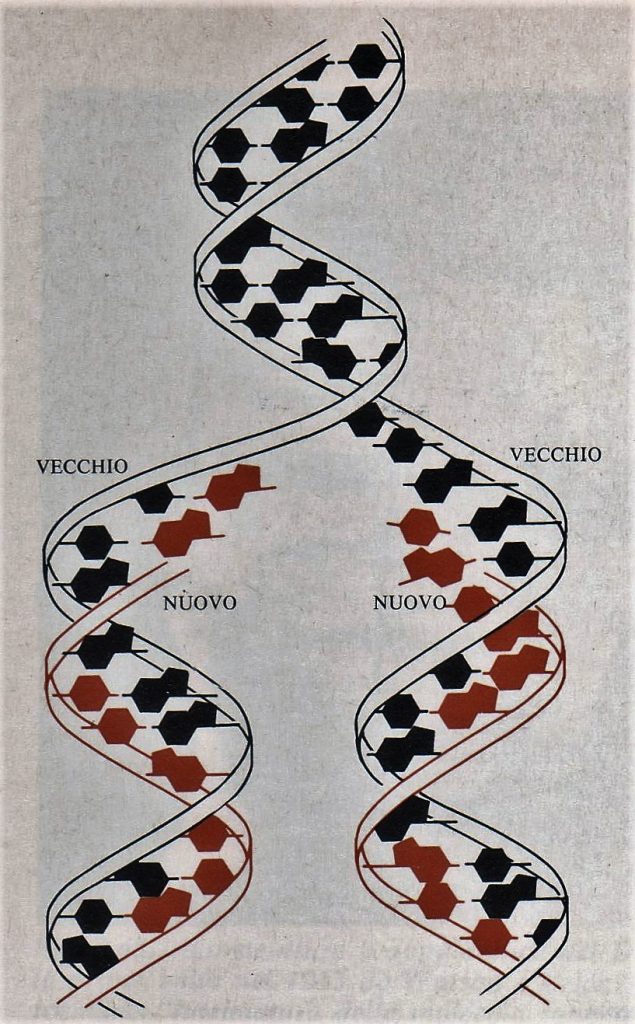

Fu la scoperta della sua struttura tra gli anni ’40 e ‘50 a permettere di approfondire il suo ruolo. La si può immaginare come una scala di corda avvolta attorno al proprio asse: ci sono i due lunghi cordoni laterali uniti da pioli posti a distanza regolare, per una lunghezza praticamente infinita.

Ovviamente, questo è un paragone come lo è la doppia elica, che è un altro modo per descrivere la struttura del DNA. Noi siamo fatti di più di 30 triliardi di cellule, ognuna delle quali contiene il nucleo che contiene tutto il nostro DNA. Oggi sappiamo che il DNA è il materiale ereditario, cioè ciò che ci hanno trasmesso il padre e la madre e che fa sì che noi assomigliamo a loro. E a loro lo avevano trasmesso i loro genitori e così su su, per una catena di generazioni lunga, per la nostra specie, 200 mila anni. Ma la nostra specie si è originata dalla modifica di specie precedenti, per cui si potrebbe percorrere questa catena a ritroso fino, in teoria, all’origine della vita, se si sapesse con quale velocità avvengono queste modificazioni. E’ ciò che sosteneva Darwin, quando diceva che ad ogni generazione compaiono delle variazioni e che la selezione naturale agisce su di esse. Ovviamente, l’affermazione di base era che l’unico modo di trasmissione del materiale ereditario fosse di padre in figlio. Dagli anni ’80 del secolo scorso conosciamo questa velocità (è chiamata orologio biologico e misura la velocità di comparsa delle mutazioni nel DNA) e siamo quindi in grado di risalire all’indietro e valutare il tempo passato dalla comparsa, ad esempio, dei dinosauri o dell’uomo di Neanderthal.

Ma negli anni tra il 1990 ed il 2000 si è realizzato un progetto (Progetto Genoma Umano) che sembrava, solo qualche anno prima, impossibile: si è decodificato il DNA umano. Più precisamente, sapendo che ogni piolo della scala di corda è costituito da un legame chimico tra due composti chimici (detti basi), che queste basi sono in tutto 4 e che gli accoppiamenti sono obbligati, si è stabilita la sequenza di queste basi per tutto il DNA umano. I tratti di DNA che danno origine ad una certa caratteristica sono detti geni. I geni contengono le istruzioni per costruire le proteine, di cui siamo fatti e che regolano la nostra vita; il meccanismo con cui si passa da DNA a proteine è piuttosto complesso ed è gestito dall’altro acido nucleico, l’Rna, con tutte le sue varie forme (messaggero, di trasporto e così via). Il Progetto Genoma è stato un’impresa enorme, perché la sequenza complessiva è costituita da più di 3 miliardi di basi e, per riuscire ad eseguire questo lavoro, si sono inventate nuove tecniche di biologia, statistica, informatica e chimica. Basti pensare che fino a tutti gli anni ’70 per ottenere brevi spezzoni di sequenza delle basi occorrevano mesi, mentre ora lavori più complessi possono farli studenti universitari in un pomeriggio. Ma, a questo punto, siamo in grado di dire COME siamo fatti e PERCHE’ siamo fatti così. E qui cominciano le sorprese.

Nel genoma si è scoperta una gran quantità di spezzoni di DNA lunghi da qualche centinaio a qualche migliaio di basi, ripetuti anche qualche centinaio di migliaia di volte, ma apparentemente senza alcun significato, per un totale di circa la metà di tutto il DNA presente. All’inizio qualcuno pensò a “DNA spazzatura”, cioè materiale di scarto inutilizzato, poi si constatò che non solo si autocopiavano, ma addirittura saltavano qua e là nei cromosomi in cui è diviso il DNA: allora vennero indicati con la voce “elementi trasponibili o trasposoni”. Se ne sono trovati un po’ in quasi tutti gli organismi; nell’uomo il più comune è chiamato “alu” ed è fatto da un 300 basi, ma è ripetuto più di un milione di volte. Si è visto che questi trasposoni possono entrare a causa di parassiti (anche insetti succhiasangue) o infezioni virali, per mezzo di meccanismi di trasmissione genica orizzontale. Una volta entrato nel genoma, questo DNA diventa ereditario; replicandosi, aggiunge nuovo DNA: può succedere che la replicazione scombussoli il genoma sconvolgendone il funzionamento, e questo può portare all’estinzione la specie infettata, ma può anche succedere che non vengano arrecati danni, anzi, da qualche pezzo potrebbero nascere nuovi geni utili alla specie. Negli ultimo 80 milioni di anni, ad esempio, nei primati ne sono entrati una quarantina (l’1% del genoma umano) e forse hanno determinato balzi evolutivi anche nei mammiferi e in noi. Ancora, circa l’8% del nostro DNA è fatto di DNA derivante da retrovirus, cioè da virus che hanno al loro interni RNA che, entrato nelle cellule, le fa produrre DNA; se il retrovirus infetta le cellule germinali, entra nel genoma ereditabile e ne diventa parte, trasformandosi in DNA non più estraneo, ma congenito. Nell’articolo precedente abbiamo visto come le nostre cellule ricavino l’energia per il loro funzionamento dai mitocondri, che non sono altro che batteri catturati e usati a servizio della cellula stessa (nelle piante oltre ai mitocondri ci sono i cloroplasti che hanno la stessa origine e svolgono la fotosintesi).

Allora, il nostro DNA comprende, oltre al DNA specificamente nostro, trasposoni, DNA retrovirale e DNA batterico. E come noi sono organizzati allo stesso modo tutti gli organismi fino ad ora indagati. L’unica conclusione possibile è che il nostro genoma, come gli altri, è un vero e proprio mosaico di DNA delle più svariate provenienze. Non mi sembra proprio molto dignitoso per una specie che si arroga il ruolo di padrone del mondo: i mosaici sono più tipici dei bastardi che dei campioni della purezza della razza. Del resto, basta guardare i cani e le loro mille forme.

Paolo Bassani

©️ Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – settembre 2021