BORGO SAN LORENZO – Valdastra è un termine comune del nostro tempo, proprio di una ridente zona agreste che disegna la campagna tra Borgo San Lorenzo e San Piero a Sieve all’altezza di Cardetole. Basta poco però per lasciarsi avvolgere da una forte suggestione e dal fascino che la semplice scomposizione del nome può offrire. “Vallis ad astra” infatti, è il termine più antico identificativo del luogo, uno spazio verso le stelle, o dedicato alle stelle, al cosmo e quindi al soprannaturale, al divino. Altri toponimi latini assai remoti, indicano la zona come Condotta (che conduce), lasciando aperta l’ipotesi di un percorso che attraversandola, univa il nord con il sud della regione.

Molti dei caratteri originali e le qualità di una natura integra esaltano questa parte del Mugello e l’ampia tenuta di Valdastra, che dalla riva destra della Sieve si estende fino alle falde del Montesenario. Una zona morfologicamente caratterizzata da tre avvallamenti nel più lungo delle quali, quello delle Treggine, sembra identificarsi la maggiore depressione chiamata appunto Valdastra. Qui si conservano antiche ed importanti vestigia della storia mugellana.

L’esempio più significativo è riferibile alla struttura fortificata del Castellaccio, baluardo di difesa osteggiante l’invasione milanese dei Visconti di metà Trecento e distrutto solo nel 1943 dalle truppe tedesche in quanto rifugio dei partigiani.

Più in basso, sul colle omonimo, sono invece i resti di Monterezzonico, antica rocca voluta dai Medici per il controllo del territorio.

Parte della storia di San Piero, della sua crescita economica e politica, resta ascrivibile proprio all’opera dei Medici e alle enormi proprietà che loro amministravano attorno al paese. Sul finire del XIV secolo, anche tutta l’area di Valdastra compariva fra le proprietà di un ramo cadetto di quell’illustre casata comitale. Nel luogo dell’attuale villa-fattoria, all’apice del piccolo promontorio che i Fossi delle Treggine e di Camperucci disegnano prima di riunirsi e dar vita al Torrente Cardetole, era la dimora signorile di Bernardo di Alamanno de Medici.

Probabilmente una costruzione dai caratteri semplici, con annessi e servizi consoni ad un palazzo di campagna destinato ai ceti più agiati della signoria del tempo, la cui identità originale sarebbe stata cancellata per sempre da un incendio causato dalla caduta di un fulmine. Una dichiarazione del 1445 indicava Bernardo di Alamanno ancora proprietario della villa, anche se gli obblighi fiscali da assolvere, incoerenti con lo stato dell’immobile da tempo inabitabile, avrebbero determinato presto la progettazione di un nuovo edificio detto Palazzo del Sasso, eretto poi nel fondovalle non lontano dalla villa, lo stesso che oggi porta il nome di Palazzaccio.

Ridotta quasi ad un rudere, la villa resterà semi abbandonata per quasi due secoli. Nella prima metà metà del Seicento, Capaccio ultimo proprietario mediceo, la cederà con bando d’asta ai Padri Serviti della SS. Annunziata di Firenze, dipendenti dal Convento del Montesenario. I frati ebbero in cura anche l’intera tenuta, coltivandone i terreni ed accudendo ai boschi. La villa fu da loro ristrutturata e trasformata in piccolo convento, con clausura e ricovero temporale per i Reverendi Padri del Sacro Eremo.

Alla prima metà del Settecento dovrebbe appartenere dunque anche la ristrutturazione della cappella adiacente la villa, o meglio la sua trasformazione in un più ampio e decoroso oratorio. Annesso alla chiesa di Sant’Andrea a Monte Giovi, il piccolo luogo di culto mostrava al tempo un’architettura non molto diversa da quella attuale, con il porticato esteso sui tre lati, sorretto da colonne di gusto michelozziano, il campaniletto a vela e l’interno impreziosito da due altari laterali e da decori a fresco. Nel 1689 Lodovico Farsetti scultore, lo avrebbe arricchito dell’Altar Maggiore in pietra. Al tempo vi si custodiva un’immagine miracolosa della Madonna, la cui devozione richiamava folle di pellegrini da ogni angolo del Mugello. La soppressione delle corporazioni religiose imposte dall’occupazione napoleonica d’inizio Ottocento, avrebbe determinato lo scioglimento dell’Ordine dei Servi di Maria e la relativa confisca di tutti i loro beni, quindi anche dell’intera tenuta di Valdastra. La caduta di Napoleone nel 1814 e il ritorno di Ferdinando III alla guida del Granducato, permisero però il ripristino degli Ordini monastici ed anche Valdastra tornò nuovamente tra le proprietà della SS. Annunziata. Tuttavia, dopo l’unità d’Italia, le leggi emanate nel 1866, disponevano ancora la soppressione di tutti gli enti ecclesiastici non aventi cura delle anime, confiscandone i relativi beni, ora inseriti nel registro del demanio per essere venduti ai privati.

Nel 1868, la tenuta e la villa di Valdastra furono acquistate dalle famiglie marradesi dei Piani-Fabroni che la trasformarono in dimora privata. Nella seconda metà del Novecento, quando ormai l’epilogo della mezzadria relegava l’intera proprietà in uno stato di semi abbandono, gli ultimi eredi dei Piani-Fabroni-Brizi, la cedevano alla famiglia Borgioli, che divenendone proprietaria nel 1962 mantiene viva ancor oggi l’identità storica della villa, adottando inoltre secondo moderni criteri aziendali, una pregevole conduzione della tenuta.

Collocata in posizione dominante, su di un promontorio che offre un colpo d’occhio straordinario sulla vallata mugellana, la villa mostra la sua natura compatta tipica dell’architettura sette-ottocentesca, con annessi e corpi di fabbrica aggiunti in epoche successive, che pur alterandone la fisionomia originale, ne esaltano forme ed armonia estetica. Il radicale restauro del 1870 determinò l’abbattimento di un piano e la chiusura del cortile interno sul quarto lato adiacente la clausura e dall’inizio del Novecento, la villa è stata oggetto di periodici interventi conservativi e di consolidamento, spesso dovuti agli effetti di ripetuti eventi sismici, alcuni dei quali accaduti anche in tempi recentissimi.

Sulla facciata un’epigrafe ricorda il nome di Evaristo Piani, artefice della prima trasformazione. L’interno compare articolato secondo un disegno razionale, talvolta condizionato da ambienti preesistenti, caratterizzato comunque da sale ampie ed eleganti, con pochi elementi che ne ricordano la natura conventuale, appena percepibile ad esempio, nel piccolo cortile interno.

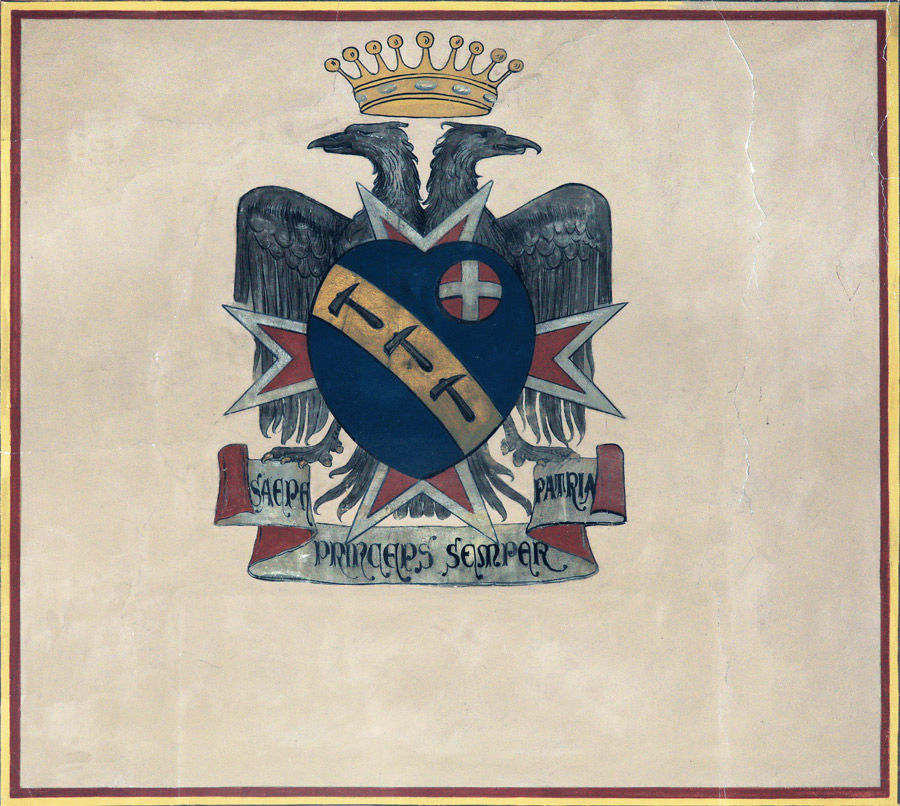

Molti simboli nobiliari sembrano ripercorrere la storia dell’edificio, sottolineando i vari periodi di appartenenza. Uno stemma dei Medici di foggia quattrocentesca, spicca con eleganza sul fronte di un camino interno, mentre un altro simbolo della stessa casata è scolpito su una trave nel cortile. Sul frontone di un altro camino è invece l’effige dell’Eremo del Montesenario recante la sigla SSE: Sacra Senari Eremus.

Sulla parete opposta della stessa sala, due dipinti murali di grandi dimensioni riproducono lo stemma dei Fabroni e quello dei Gandini, quest’ultimo recante nel cartiglio il nome della nobildonna Marianna, consorte di Evaristo Piani che insieme a lui visse forse il periodo più fiorente nella storia della tenuta.

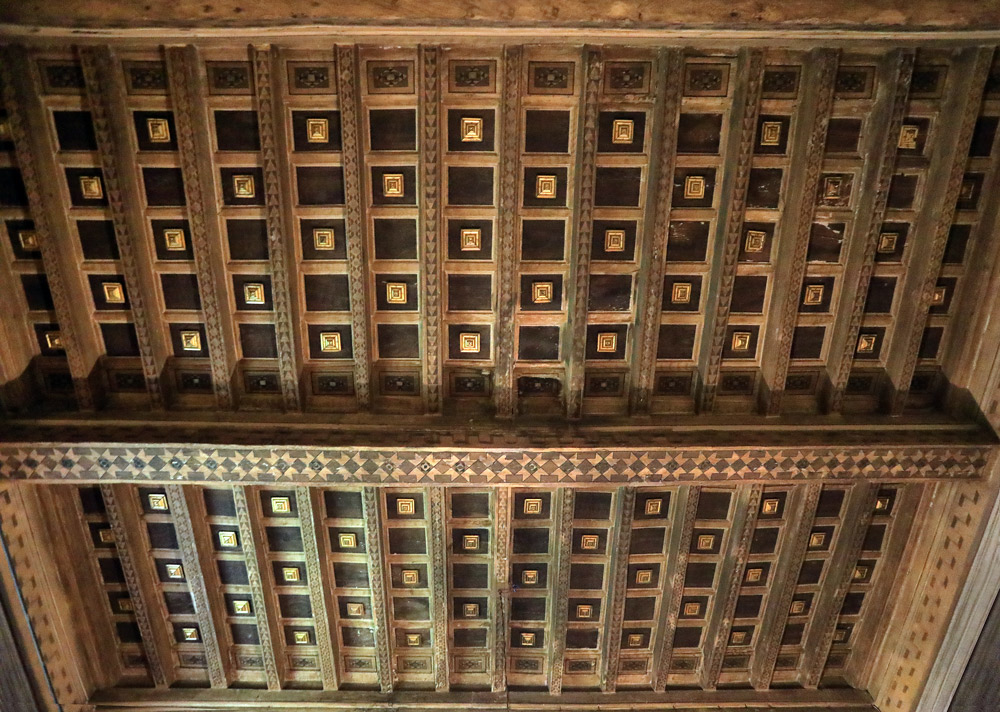

Alcuni soffitti mostrano travi decorate e struttura a cassettoni, altri riportano invece vivaci motivi floreali probabilmente realizzati verso la fine dell’Ottocento. A questa stessa epoca appartiene il decoro di un’altra sala, dove il soffitto accoglie un grande disegno circolare azzurro con motivo di colonne ioniche disposte a raggiera, riprodotte a filo d’oro e recante al centro lo stemma dei Gandini.

Tuttavia le testimonianze di maggiore interesse artistico conservate a Valdastra sembrano appartenere all’attività dei Chini e al loro intervento compiuto nel complesso all’inizio del XX secolo. L’opera più significativa resta visibile in villa, in una piccola sala che mette in comunicazione il cortile con gli ambienti interni. Si tratta di una fascia o cornice realizzata all’imposta del soffitto riproducente un motivo con tulipani dalle tenui tonalità rosate.

La cornice è interrotta da un pannello più grande con le figure speculari di candidi cigni che solcano le acque di un laghetto. Per la delicatezza dei colori e la natura del tratto, per altro ricorrenti in molte sue opere del periodo, il decoro potrebbe essere attribuito a Galileo Chini ed eseguito nei primi anni del Novecento.

Altre opere pittoriche di pregio restano visibili nell’adiacente oratorio dedicato a Santa Maria consistenti nella finta cupola affrescata del presbiterio e nelle figure dei due santi che affiancano l’altare sulla parete di fondo. L’affresco della volta riproduce l’Eterno in gloria tra Angeli e cherubini con le figure in bicromia della Concezione, Annunciazione, Assunzione e Visitazione poste nei pennacchi ai quattro angoli della volta.

È singolare, nonostante la superficie piatta, come l’affresco riproduca l’illusione visiva della cupola, secondo un effetto ottico egregiamente stimolato dalle tonalità degli stucchi e dalla geometria delle cornici. Dello stesso autore sono le due figure in chiaroscuro ai lati dell’Altar Maggiore, riproducenti i Beati dell’Ordine, Giovanni Angelo Porro e Ubaldo Adimari, entrambi munite dei simboli che alludono ai miracoli della loro vita eremitica.

Un recente e prezioso studio di Fra Stefano M. Viliani condotto nell’Archivio dell’Ordine a Roma, ha permesso la corretta attribuzione di questi dipinti al pittore Antonio Domenico Bamberini, che gli avrebbe realizzati attorno il 1725, quando i frati del Montesenario ampliarono e ristrutturarono l’oratorio, abbellendolo con opere pittoriche.

I Servi di Maria sarebbero rimasti ancora a lungo custodi di Valdastra, nonostante le soppressioni ottocentesche napoleoniche e italiane degli ordini religiosi, superando talvolta anche avversità epidemiche come quella di colera avvenuta nel 1855, come testimoniano le sepolture di due monaci serviti ancora presenti sul sagrato dell’oratorio, dove trovano eterno riposo anche le spoglie della Marianna Piani Gandini

.

Massimo Certini

©️ Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 15 febbraio 2021

1 commento

Pingback: Il Filo – Il portale della Cultura del Mugello » La villa e la cappella di Valdastra